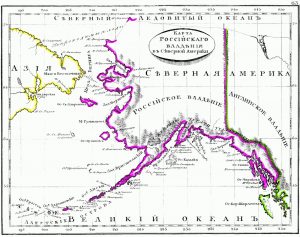

Земля Российского Владения

Русское счастье. Юнона и Авось – любовь, ставшая легендой.

В символическом для всей планеты 2012 году отмечался юбилей — 200 лет Русской Америке, форту Росс и другим поселениям Калифорнии. Русские сделали очень много для облагораживания Северной Америки. Именно в Форт Россе появились первые в Калифорнии ветряные мельницы и судостроительные верфи, фруктовые сады и виноградники. Помимо этого русские колонисты впервые привезли в Калифорнию многие блага европейской цивилизации, например, оконные стёкла. В 1837–1840 гг. Егор Чёрных вёл первые в Калифорнии систематические наблюдения за погодой.

Калифорнии. Русские сделали очень много для облагораживания Северной Америки. Именно в Форт Россе появились первые в Калифорнии ветряные мельницы и судостроительные верфи, фруктовые сады и виноградники. Помимо этого русские колонисты впервые привезли в Калифорнию многие блага европейской цивилизации, например, оконные стёкла. В 1837–1840 гг. Егор Чёрных вёл первые в Калифорнии систематические наблюдения за погодой.

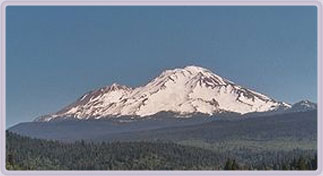

В XIX веке граница между Русской Америкой и Калифорнией проходила недалеко от Сан-Франциско (столицы Калифорнии), в 350 км от которого, на северо-востоке, находится один из главных духовным порталов планеты — Гора Шаста. В то время эта гора находилась на территории, контролируемой россиянами. Шаста топоним русского происхождения. Название горы Шаста означает «Счастье». Именно так ее назвали в XIX веке русские колонисты из Русско-Американской Компании. После ухода русских колонистов, иностранцы начали называть гору Счастье на своей манер – Шаста (так им легче произносить). Более того, в переводе с санскрита, Шамбала означает «Источник счастья».

Гора Шаста (Белая гора)

Гора Шаста — стратовулкан в системе Каскадных гор в штате Калифорния, США. По имени горы назван прилегающий город Маунт-Шаста. На поверхности горы расположены семь ледников, имеющих уникальные имена, и простирающихся от вершины до отметки в 3 000 м, преимущественно по северному и восточному склону.

Гора Шаста — стратовулкан в системе Каскадных гор в штате Калифорния, США. По имени горы назван прилегающий город Маунт-Шаста. На поверхности горы расположены семь ледников, имеющих уникальные имена, и простирающихся от вершины до отметки в 3 000 м, преимущественно по северному и восточному склону.

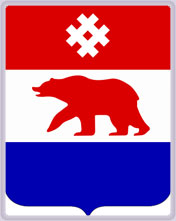

Местное название Шасты – Белая Гора, как в Перми. На флаге штата Калифорния изображен медведь, как и на флаге Пермского края. На Калифорнийском флаге звезда над медведем символизирует Полярную звезду. Эту же Полярную звезду на гербе Перми символизирует крест, заменяющий национальный зырянский орнамент «перна» (звезда, крест).

|

|

|

|

Флаг Калифорнии |

Флаг Пермского края |

|

|

|

|

|

Герб Коми-Пермяцкого |

Герб Пермского края |

На гербе Коми-Пермяцкого округа Пермского края изображена «перна» (звезда, крест) – зырянский орнамент в виде четырех пересекающихся по диагонали лучей белого цвета – знак древности происхождения, символ путеводности. На гербе Пермского края, в который входит этот округ, «перна» заменена на крест над Евангелием на спине медведя, как символ служения Стефана Пермского, проповедавшего христианство, нёсшего Благую Весть (Евангелие) в тогдашней Перми Великой.

Известно, что медведь впадает в спячку зимой (Кали-Юга или последняя эра, после которой начинается обновление времени), а весной просыпается со всей природой (Сатья-Юга или Золотой Век).

Основанный русскими колонистами Форт Росс в 80 км на север от Сан-Франциско был самым южным русским поселением в Северной Америке. Река, на которой стоит Форт Росс изначально называлась Славянкой. Считается, что имя ей и форту дал Иван Кусков (уроженец Тотьмы), ставший основателем и первым комендантом форта. А Первенствующим директором Русско-Американской Компании тогда был Михаил Булдаков – уроженец Великого Устюга и деверь Николая Резанова (прототип главного героя в опере «Юнона и Авось). Именно Булдаков подписывал документы на создание крепости-фактории Форт-Росс в Калифорнии. Руководил исполнением данного решения Правитель Русской Америки Александр Баранов, родом из Каргополя. В доме М. Булдакова в Великом Устюге останавливались венценосные особы из правящей династии Романовых, приезжавших поклониться своему предку Прокопию Праведному.

Основанный русскими колонистами Форт Росс в 80 км на север от Сан-Франциско был самым южным русским поселением в Северной Америке. Река, на которой стоит Форт Росс изначально называлась Славянкой. Считается, что имя ей и форту дал Иван Кусков (уроженец Тотьмы), ставший основателем и первым комендантом форта. А Первенствующим директором Русско-Американской Компании тогда был Михаил Булдаков – уроженец Великого Устюга и деверь Николая Резанова (прототип главного героя в опере «Юнона и Авось). Именно Булдаков подписывал документы на создание крепости-фактории Форт-Росс в Калифорнии. Руководил исполнением данного решения Правитель Русской Америки Александр Баранов, родом из Каргополя. В доме М. Булдакова в Великом Устюге останавливались венценосные особы из правящей династии Романовых, приезжавших поклониться своему предку Прокопию Праведному.

11 февраля 2012 года в рамках заседания Клуба любителей искусства в музейно-творческом центре «Дом Корбакова» состоялась презентация нового документального фильма писателя, краеведа и общественного деятеля Анатолия Ехалова «Хождение встреч солнцу», посвященного 200-летию Форта Росс. Лента повествует о вкладе вологжан в развитие русско-американских отношений и об истории основания крепости. Представляя фильм, Анатолий Константинович рассказал, что идея создания картины возникла у него ещё в 1978 году, после знакомства с тотемским краеведом Станиславом Зайцевым.

Это был интересный человек, горячо «болеющий» за историю малой родины. Он стал одним из главных героев картины благодаря съемкам, совершенным в конце 1980-х годов. Тотьма в далекие времена слыла городом отважных мореходов, совершивших 20 экспедиций к берегам Америки. Станислав Зайцев в 1991 году решил повторить их подвиг: вместе с командой деревянного коча «Помор» он отправился из Мурманска к берегам Аляски. В первый сезон путешественники добрались до мыса Шмидта, где оставили судно за зимовку. В следующем году они продолжили свое путешествие, и дошли до залива, расположенного напротив Музея мореходства в Ванкувере. Неожиданно Станислав пропал. Через год его тело было обнаружено, и урну с прахом отправили в Тотьму. Станислав Зайцев мечтал открыть в Тотьме Музей мореходов: мечту осуществили уже после смерти краеведа.

Над картиной, кроме Анатолия Ехалова, работали президент культурно-исторического общества «Русская Америка» в Москве Владимир Колычев и оператор Первого канала Владимир Ильин. Фильм изображает жизнь людей в двух точках земного шара, разграниченных тысячами километров, но объединенных общей историей: в небольшом городке Тотьма Вологодской области и в крепости Форт Росс в Америке, основателями которой являются уроженцы вологодской земли. Картина включает съемки этих мест в 1980-е года прошлого века и взгляд современного путешественника. Показаны и два «пространства»: Россия – Вологодчина, Америка – Форт Росс.

В фильме также представлены кадры путешествия Анатолия Ехалова в Америку, где он познакомился с «русскими» американцами, которые хранят память о нашей стране; передано дружелюбное отношение к русским: на Форте Росс чтят традиции предков. Так, например, для школьников организовывают мероприятия, на которых у ребят есть возможность нарядиться в русский народный костюм, водить хороводы… Эмигранты стараются в чужой стране сберечь свою культуру и трепетно относятся ко всему, что связано с Россией. «В какой-то степени они более русские, чем мы, живущие на родной земле», – признается Анатолий Ехалов. Вологжане, благодаря фильму, смогли оценить, какая работа по сохранению культуры и традиций проводится в Форте Росс, увидеть берега Аляски, куда так стремились наши предки. Песни для картины специально написал вологодский бард Владимир Сергеев.

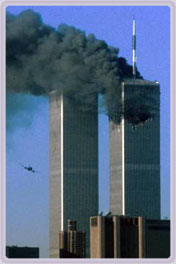

Форт Росс был основан Русско-американской компанией для промысла и торговли пушниной в 1812 году, а в 1841 году эта компания продала свою собственность (форт) крупному землевладельцу Джону Саттеру. За всё время существования крепости ей ни разу не угрожали внешние враги. Дорога в Форт Росс из Сан-Франциско лежит через американский город Севастополь, который обязан своим названием нашему прославленному городу-герою. Тюмень является побратимом города Сан-Франциско. Через тюменские / тобольские земли шла дорога на Тихий Океан, в Русскую Америку. Русские были частыми гостями в Сан-Франциско. Согласно информации журнала «Мировой Ченнелинг», на месте нынешней Тюмени менее 5000 лет лет назад был основан город Катарус, ставший центром великого государства Тартария.

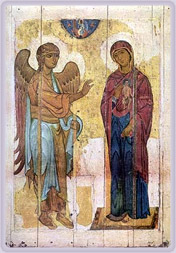

В 1806 году в Сан-Франциско прибыли Иван Кусков и Николай Резанов, совершавший инспекционную поездку по Русской Америке. Тогда-то и произошла встреча командора Резанова с красавицей Кончитой. Многие знают красивую и трагичную историю любви командора Николая Резанова и дочери коменданта Сан-Франциско прекрасной Кончиты (Донны Марии дела Консепсьон Марселла Аргуэльо) ставшей легендой и основой лирико-драматической поэмы «Авось» поэта А. А. Вознесенского.

Поэма послужила литературной основой для рок-оперы (тогда – современная опера) «Юнона и Авось» композитора А. Л. Рыбникова и снятых по ней телефильмов. Графа Николая Резанова играл народный артист РФ Николай Караченцов. Потрясающая песня из «Юноны и Авось» в исполнении Николая Караченцова (графа Николая Резанова) с его хрипловато-притягательным голосом стала визитной карточкой театра «Ленком»:

Ты меня на рассвете разбудишь,

Проводить необутая выйдешь…

|

| Памятная доска Н. Резанову в Красноярске на пр. Мира 10 (увеличить) |

В Сан-Франциско состоялось обручение Резанова с Кончитой, но свадьбу не предрешали, ибо достигнуто было соглашение: жених вернется в Петербург и испросит ходатайства своего Императора на искомый брак перед Папой Римским. Николай Резанов обещал Кончите и ее родителям, что на это вполне хватит два года, после чего он вернется и они обретут семейное счастье. К сожалению, спеша из Калифорнии в Санкт-Петербург, командор по дороге к Красноярску упал с лошади и сильно ударился головой оземь. 1 марта 1807 года Н. П. Резанов скончался в Красноярске в возрасте 42 лет. Ему не суждено было более повстречаться с Кончитой, а она не верила доходившим до нее сведениям о смерти жениха. Только в 1842 английский путешественник Джордж Симпсон, прибыв в Сан-Франциско, сообщил ей точные подробности гибели Резанова. Поверив в его смерть лишь после 35 ожидания, она дала обет молчания, а через несколько лет приняла постриг в доминиканском монастыре в Монтерее.

|

| Памятник Николаю Резанову в Красноярске |

В год 200-летия со смерти командора, в Красноярске 9 июня 2007 года на площади перед Большим концертным залом открылся мемориальный комплекс «Камергер Н. П. Резанов».

Адмирал США Ван Дерс в 1960 году писал: «Н. П. Резанов был человеком большой прозорливости, кто знает, если бы не его случайная смерть, то, может быть, в настоящее время Калифорния была бы не американской, а русской».

Мэрия Красноярска заранее направила губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру официальное приглашение на открытие памятника командору Резанову. Судьба Резанова неразрывно связана с городом Сан-Франциско. В центре этого города, на «русском холме», установлены памятники российским мореплавателям, которые исследовали западное побережье Америки. Среди них есть и памятник командору Резанову. Жители Калифорнии с почтением относятся к этой исторической личности. Поэтому, красноярцы решили пригласить Шварценеггера сюда, в Красноярск, где покоится прах Резанова.

На открытии памятника Резанову в Красноярске гости из Калифорнии зачитали прокламацию мэра города и графства Сан-Франциско, в которой он выражает признательность Резанову за установление дипломатических и торговых связей с Калифорнией. «Я, мэр города и графства Сан-Франциско провозглашаю 8 июля 2007 года днем командора Резанова в Сан-Франциско и заверяю это своей подписью и печатью», – сказано в ней.

На открытии памятника Резанову в Красноярске гости из Калифорнии зачитали прокламацию мэра города и графства Сан-Франциско, в которой он выражает признательность Резанову за установление дипломатических и торговых связей с Калифорнией. «Я, мэр города и графства Сан-Франциско провозглашаю 8 июля 2007 года днем командора Резанова в Сан-Франциско и заверяю это своей подписью и печатью», – сказано в ней.

Созданная Николаем Резановым Русско-Американская Компания внесла неоценимый вклад в освоение Русской Америки – нынешней Аляски и северной части Калифорнии, включая Гору Шаста, изначально названной русскими «Счастье».

В память об этой горячей любви и в знак воссоединения влюбленных у памятного надгробия Николая Резанова была высажена ель, привезенная из Калифорнии и росшая у могилы Кончиты.

|

|

|

| Монумент у могилы Кончиты |

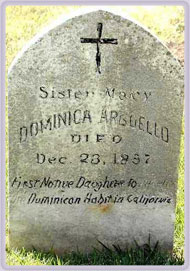

Могила Аргуэльо Консепсьон (Кончиты) в Калифорнии |

В окончании церемонии открытия памятника Н. П. Резанову в Красноярске, на Стрелке Енисея, цветы к подножию мемориала возложили 7 пар, сочетающихся в этот день узами брака.

Рассматривается вопрос о переносе праха Кончиты из США в Красноярск, чтобы соединить ее с Николаем Резановым. Установлен памятник на месте предполагаемого перезахоронения Н. П. Резанова и Кончиты на Троицком кладбище в Красноярске:

• Верхняя табличка – Н. П. Резанов (1764–1807) «Я тебя никогда не увижу».

• Нижняя табличка – Консепсия Аргуэло (1791–1857) «Я тебя никогда не забуду».

Слова «Я тебя никогда не увижу» (Резанов) и «Я тебя никогда не забуду» (Кончита) взяты из проникновенной песни в исполнении Николая Караченцова (графа Николая Резанова) на стихи Андрея Вознесенского из оперы «Юноны и Авось».

После известия о смерти Резанова донна Мария дела Консепсьон Марселла Аргуэльо – таким было полное имя Кончиты – посвятила себя благотворительности и обучению индейцев. В знак особого почтения ее называли Ла Беата – Благословенная. В 1851 году донна Консепсьон приняла монашеский сан, став сестрой Марией Домингой.

Могила Кончиты (сестры Марии) расположена в городке Бенисио на берегу залива Сан-Франциско на кладбище доминиканского монастыря. Рядом установлен памятник, на котором Кончита изображена в двух образах – в виде монахини с четками и девушки в национальном испанском платье. Монумент возведен в 1939 году жителями Бенисио. Оказывается, Кончита стала первой родившейся в Калифорнии американкой, которая ушла в монастырь, решив посвятить свою жизнь Богу. За это ее почитают и сегодня. Более того, многим известно о романтической встрече юной Кончиты с русским камергером Николаем Резановым и при входе на кладбище установлена табличка, рассказывающая об их любви.

САГА

Ты меня на рассвете разбудишь,

проводить необутая выйдешь.

Ты меня никогда не забудешь.

Ты меня никогда не увидишь.

Заслонивши тебя от простуды,

я подумаю: «Боже всевышний!

Я тебя никогда не забуду.

Я тебя никогда не увижу».

Эту воду в мурашках запруды,

это Адмиралтейство и Биржу

я уже никогда не забуду

и уже никогда не увижу.

Не мигают, слезятся от ветра

безнадежные карие вишни.

Возвращаться — плохая примета.

Я тебя никогда не увижу.

Даже если на землю вернемся

мы вторично, согласно Гафизу,

мы, конечно, с тобой разминемся.

Я тебя никогда не увижу.

И окажется так минимальным

наше непониманье с тобою

перед будущим непониманьем

двух живых с пустотой неживою.

И качнется бессмысленной высью

пара фраз, залетевших отсюда:

«Я тебя никогда не забуду.

Я тебя никогда не увижу».

Андрей Вознесенский

В 1988 году на советские экраны вышел фильм «Джек Восьмёркин — „американец“», который сделал Александр Кузнецов, сыгравший в этой картине главную роль. В начале 1990-х он снялся в 13-серийном телефильме по мотивам произведений Джека Лондона «Аляска Кид».

Русская Америка

Содержание

- Григорий Шелехов

- Наталья Шелехова

- Российско-Американская Компания (РАК)

- Два зятя:

- Связи Иркутска и Великого Устюга

- Связи Иркутска и Курской области

- Приложения

1. Григорий Шелехов

Г. И. Шелехов основал первые русские поселения на Аляске, в Русской Америке. Провел географические исследования, ставил целью удержать за Россией новооткрываемые острова и земли. На новых землях Шелехов закладывал поселения и строил крепости. На Аляске и на Алеутских островах до сих пор сохранились многочисленные постройки, сработанные русскими мастерами. 30 медных гербов Российской державы и 30 медных досок с надписью «Земля российского владения» водрузил он на островах Северной Америки и полуострова Аляска. Имя знаменитого путешественника можно найти на географических картах: залив Шелехова, озеро Шелехова, город Шелехов (рядом с Иркутском).

Г. И. Шелехов основал первые русские поселения на Аляске, в Русской Америке. Провел географические исследования, ставил целью удержать за Россией новооткрываемые острова и земли. На новых землях Шелехов закладывал поселения и строил крепости. На Аляске и на Алеутских островах до сих пор сохранились многочисленные постройки, сработанные русскими мастерами. 30 медных гербов Российской державы и 30 медных досок с надписью «Земля российского владения» водрузил он на островах Северной Америки и полуострова Аляска. Имя знаменитого путешественника можно найти на географических картах: залив Шелехова, озеро Шелехова, город Шелехов (рядом с Иркутском).

Родился в купеческой семье в городе Рыльск (Курская обл.) в 1747 г., умер в Иркутске 20 июня 1795 г. Название города Рыльск дано в честь основателя болгарского монашества Иоанна Рыльского, проповедавшего в этих местах. Став самостоятельным, Шелехов свое новое судно в память о своей родине называет «Иоанн Рыльский».

Предкам Шелихова Петром I был подарен серебряный ковш — одна из ценнейших реликвий семьи. Великий мореплаватель Г. И. Шелехов гордился своим родом. Он писал: «Хочу быть предкам своим подражателем». Еще молодым человеком он отправился в Сибирь в поисках «счастья». Первоначально служил приказчиком у своего дальнего родственника курского купца Ивана Ларионовича Голикова, а затем стал его пайщиком и компаньоном, создав первую в России промышленную компанию на паях, и построил в Охотске три судна для освоения Аляски.

Становлению Г. И. Шелехова как самостоятельного купца способствовала его женитьба в 1775 году на богатой молодой вдове Наталье Алексеевне – внучки богатого иркутского купца Никифора Акинфиевича Трапезникова, выходца с Северной Двины, из деревни Ульяновской Ракульской волости Устюгского уезда. Наталья Алексеевна уже имела дочь Анну от первого брака, который оказался недолгим и несчастным – первый муж постоянно пил и поднимал руку на молодую жену. Так в буйстве и умер.

Сразу после свадьбы Шелеховы покидают Иркутск и осваиваются в Охотске – это была единственная крупная морская база России на всём огромном протяжении североазиатской части Тихого океана. Уже с 1776 г. Г. И. Шелехов стал отправлять свои суда в Тихий океан. В Охотске Шелеховы сумели за пять лет организовать более десяти экспедиций на Камчатку и дальние острова. Не довольствуясь промыслом пушного зверя, они закладывают верфи, строят механический и кузнечный цеха, приобретают кожевенные мастерские.

Шелеховы становятся настолько могущественными, что решаются на осуществление своей давней мечты – плотно обосноваться на западном и восточном берегах всей северной дуги Тихого океана (от Охотска до Аляски), взять в свои руки все промыслы «мягкой рухляди» в этих краях и монополизировать её сбыт в Китай и Россию. Начинается тщательная подготовка, подбор команды и собирание сведений об Аляске. Составляется обширный проект, рассчитываются прибыли для государства, при условии предоставления компании Шелеховых монопольных прав на промыслы и торговлю. Шелехов – единственный из всех купцов-предпринимателей, кто понял исключительное государственное значение Тихого океана для Русского государства.

Шелехов имел поддержку и сильного покровителя в лице Иркутского генерал-губернатор И.В. Якобия. Якобий отправил в Петербург Шелехова со всеми его документами, подтверждающими деятельность рыльского купца по освоению американских земель. Такое решение, между прочим, показывает, что Якобий увидел в Григории не только купца, но и общественного деятеля с широким кругозором, способного отстаивать и защищать свою идею не только в кабинете иркутского генерал-губернатора, но и в высших учреждениях империи. Якобий посылает рапорт императрице Екатерине II, в котором сообщает о принятых мерах утверждения прав России на американские земли. В различных местах (при гаванях, бухтах и на твердой земле) полуострова Аляски были установлены 30 медных гербов империи Российской и столько же досок железных с изображением на последних, медного креста и следующих слов: «ЗЕМЛЯ РОССИЙСКОГО ВЛАДЕНИЯ». Заслуживает особого внимания этот редкий для екатерининского чиновника пример инициативы в вопросах внешней политики.

В 1788 году Шелихов и Голиков прибыли в Санкт-Петербург, где Шелехов обратился к императрице Екатерине II с прошением о создании единой компании на Аляске и просил ссуду в 200 тысяч рублей сроком на 20 лет. Но по совершенно непонятным причинам в прошении было отказано, хотя императрица и пожаловала первооткрывателям медали и грамоты и наградила золотыми шпагами. Но это решение не только не убавило энтузиазма Шелихова, а наоборот, подстегнуло его.

В августе 1790 года в Охотске они заключили договор, по которому А. А. Баранов (Примечание 1) становился главным правителем большей части русских колоний на Аляске. В течение 1791 – 1793 годов А. А. Баранов обошел почти все владения компании и на острове Ситха заложил столицу Русской Америки – город Ново-Архангельск. Затем он создал адмиралтейство, в котором уже в 1794 году спустили на воду первое судно «Феникс». А вскоре компания имела собственную флотилию, занимавшуюся географическими исследованиями, промыслами и охраной владений на Аляске и на Алеутских островах.

P. S. «Феникс» – первый, построенный в Русской Америке, корабль. В 1793 году А. А. Баранов, найдя на Чугацком заливе удобную гавань, на берегах которой рос корабельный лес, заложил новое поселение – «Воскресенскую гавань» – с верфью, на которой был построен «Феникс». Его спустили на воду в 1794 год. В 1795 «Феникс» отправился в первое плавание через океан в Охотск, и вернулся оттуда осенью того же года с печальным известием о смерти организатора Русской Америки Григория Ивановича Шелехова. Птица Феникс символизирует смену космических циклов и наступление Новой Эры в эволюции планеты. Именно птицу Феникс изобразил С. Н. Рерих в левом нижнем углу на картине «Священный Ларец», в котором хранился легендарный Камень Чинтамани. Не случайно в новгородском былинном эпосе купец-мореход Садко привез из Индии в Великий Новгород птицу Феникс – символ возрождения. Но, обретя Феникса, Новгород, подобно своему другому герою – Василию Буслаеву, из-за своего неверия и беспечной жизни, направленной лишь к достижению богатства, не сумел его уберечь, так же, как не сумел удержать свое выдающееся положение и культурное первенство среди других городов.

Незадолго до смерти Григорий Иванович уговаривал администрацию императрицы Екатерины II разрешить ему еще одно плавание к американским берегам. Но государыня не желала вступать в какие-либо отношения со страной, отказавшейся от законного короля Георга III: «В таком коловороте забот и событий не с руки нам это дело. Америкой займемся, когда придет время, – недовольно заметила Екатерина в разговоре со своим фаворитом, президентом коллегии по иностранным делам Зубовым. Купцу надлежит заниматься торговлей, а не открытиями, причиняющими нам только беспокойство, — поддержал Зубов. Стареющая императрица отказывает им в монополии и вообще в государственном освоении Аляски. Ей не хочется тревожить Англию российской экспансией в Америке. Дружественный Лондон нужен ей при решении европейских проблем. Кстати, именно Зубов отправил в Иркутск, под предлогом проверки компании Г.И. Шелехова, его будущего зятя Н.П. Резанова, влюбившегося в Анну Шелехову.

Запрещение плыть в Америку оказалось для Шелихова непереносимым испытанием. Впервые в жизни он попросил жену позвать к нему лекаря: обострилась грудная жаба. Роковым стало известие о роспуске его морской торговой компании. Он едва успел отдать распоряжения о наследстве и умер.

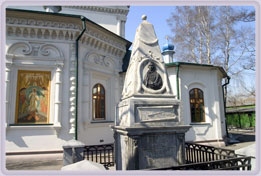

Похороны Шелихова в Иркутске в 1795 году превратились в общественное событие. Несколько тысяч человек провожали гроб с телом морехода в Иркутский Знаменский женский монастырь, на месте впадения реки Ии в реку Ангару. В монастырской ограде напротив Знаменского алтаря находился мраморный памятник над могилой Григория Ивановича Шелихова, который стал единственным уцелевшим памятником на кладбище Знаменского девичьего монастыря в Иркутске. Его в 1800 году поставила на могиле мужа Н.А.Шелихова. Чета Шелиховых проживала в приходе Тихвинской церкви, когда скончался Григорий Иванович, но похоронен он был на территории Знаменского монастыря. Вдова финансировала и строительство ограды этого монастыря. Памятник был сделан из уральского мрамора в Екатеринбурге и затем доставлен в Иркутск.

Похороны Шелихова в Иркутске в 1795 году превратились в общественное событие. Несколько тысяч человек провожали гроб с телом морехода в Иркутский Знаменский женский монастырь, на месте впадения реки Ии в реку Ангару. В монастырской ограде напротив Знаменского алтаря находился мраморный памятник над могилой Григория Ивановича Шелихова, который стал единственным уцелевшим памятником на кладбище Знаменского девичьего монастыря в Иркутске. Его в 1800 году поставила на могиле мужа Н.А.Шелихова. Чета Шелиховых проживала в приходе Тихвинской церкви, когда скончался Григорий Иванович, но похоронен он был на территории Знаменского монастыря. Вдова финансировала и строительство ограды этого монастыря. Памятник был сделан из уральского мрамора в Екатеринбурге и затем доставлен в Иркутск.

Тогда же, в 1800 году Шелехова переехала в Москву. С этого времени и до конца своей жизни она управляла компанией из Москвы, во всем полагаясь на М. М. Булдакова и Н. П. Резанова. Главным же памятником Шелехову стала Русская Америка. За 85 лет ее существования она приобрела большую популярность в России. Туда устремлялись наиболее предприимчивые люди. Русская Америка часто упоминается в произведениях А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова. Близ Знаменского монастыря сегодня находится памятник адмиралу Колчаку, который в 1920 году был расстрелян здесь без суда. Неподалеку, иркутская городская тюрьма, где адмирал провел последние дни. В самом монастыре хранятся мощи Иннокентия Иркутского (современника Петра I и Якова Брюса).

Весть о смерти купца-морехода дошла и до Петербурга, но большого шума не наделала. Только Гаврила Державин и Иван Дмитриев почтили его память молчанием и стихами, которые в 1800 году были выбиты по обе стороны пирамидального гранитного обелиска с бронзовым барельефом морехода при шпаге и с подзорной трубой в руках. Под барельефом — державинская эпитафия: «Здесь в ожидании пришествия Христова погребено тело, по прозванию — Шелихова, по деяниям — бесценного, по промыслу — гражданина, по замыслам — мужа почтенного, разума обширного и твердого. Он отважными своими путешествиями на Восток нашел, покорил и присовокупил Державе самоё матерую землю Америки. Простираясь к северо-востоку, завел на них домостроительство, кораблестроение, хлебопашество».

После смерти Г. И. Шелехова, великий русский поэт Гавриил Романович Державин назвал его «Русским Колумбом». Примечательно, что останки самого Христофора Колумба были обнаружены в ХХ веке на территории российской столицы, в Зеленограде. Сам Державин, родившийся в Казанской губернии (в совр. Лаишевском районе), был похоронен в Варлаамо-Хутынском монастыре близ Великого Новгорода, где в прошлом были Камень Чинтамани и Либерия Ивана Грозного.

На картине Репина изображена единственная встреча в 1815 году 72-х летнего Державина и 15-ти летнего Пушкина на экзамене в Царскосельском лицее, куда Гавриил Романович приглашен в качестве почетного гостя. Стоя рядом с Державиным, молодой Пушкин он звенящим от волнения голосом прочитал свои стихи и убежал. Восторженный Державин крикнул: “Я не умер. Вот кто заменит меня”. Отцу Пушкина он посоветовал оставить сына поэтом.

В мае 1800 года Державин последние несколько дней находился рядом с умирающим Суворовым и присутствовал при его кончине. Именно он предложил знаменитую надпись «Здесь лежит Суворов» на могильной плите, очень понравившуюся полководцу Именно прадед великого русского поэта Пушкина – Ибрагим Петрович Ганнибал (Арап Петра Великого) убедил отца Суворова проявить благосклонность к увлечению военным делом будущего Генералиссимуса.

Именно в этом Варлаамо-Хутынском монастыре принял в XII веке монашество Прокопий Праведный – основатель рода Романовых, причисленный к лику святых при Иване Грозном. Именно из этого монастыря, прожив в нем один год, Прокопий направился в Устюг, чтобы стать первым на Руси юродивым ради Христа. В этом монастыре в 1572 году Иван Грозный написал свое завещание. Сам Иван Грозный умер в 1584 году при митрополите Дионисии, до этого бывшим игуменом новгородского Варлаамо-Хутынского монастыря.

В конце лета 1895 года русские газеты и журналы поместили заметки о торжествах, состоявшихся в городе Рыльске Курской губернии по случаю столетней годовщины со дня смерти Григория Ивановича Шелехова.

В Рыльске, где родился и провел свою юность Г. И. Шелехов, ему в 1903 был поставлен памятник работы академика И. Я. Гринцбурга. Состоялась служба в Вознесенской церкви – бывшей приходской церкви Г. И. Шелехова. На памятнике Шелехов был изображен во весь рост, в дворянском мундире с золотою медалью на шее и со шпагою. На мраморном пьедестале сделаны надписи Г. Державина. Прошли годы. Буря революций и репрессий смела не только миллионы человеческих судеб, но и исторические ценности. Не пощадила история и памятник Г. И. Шелехову. «Уничтожение памятника началось с того, что отбили шпагу, а потом дело дошло и до самой фигуры», – сообщает в своём письме Г. А. Булгаков – художник, автор известного полотна «Колумб российский. 1957 г.». Но рыльчане воздвигли своему известному земляку новый памятник и на новом постаменте. Булгаков об этом пишет: «Должен заметить, что «новый» Шелехов абсолютно точно повторяет своего «предшественника». Старый постамент из Рыльска был дарован в 1991 году городу Шелехов (Иркутская обл.) и благополучно добрался в Сибирь. Этот постамент был установлен около дворца культуры «Металлург», и освящён 21 июля 1995 года в дни 200-летия со дня смерти Г. И. Шелехова. Первоначально предполагалось установить на этом постаменте точную копию рыльского памятника. Однако затем было принято другое решение, постамент перекочевал к музею имени Г. И. Шелехова, а на его месте 5 декабря 1995 года установлен памятник, изготовленный из гранита, взятого из горнорудного карьера на станции Рассоха каменотёсами из Грузии. На этом памятнике Шелехов стоит, устремив вдаль взгляд, со свитком в руке и в наградном мундире.

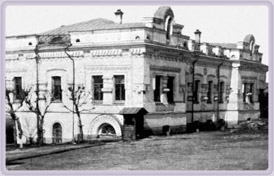

Во время своего второго приезда в Рыльск в 1788 году (после посещения Санкт-Петербурга) Г.И. Шелехов покупает здесь место для строительства дома. Этот дом был выполнен по образу московских особняков, особенно красив был его дворовый фасад. 11 сентября 1825 года в этом Шелеховском доме останавливался император Александр I, направлявшийся в Таганрог. Есть версия, что в Таганроге он разыграл свою смерть и тайно ушел в Сибирь, где стал известен как старец Федор Кузмич. Лишь после смерти Федора Кузмича в 1864 году узнали, что этим праведником был бывший император Александр I – победитель Наполеона. В этом же доме, следовавшая вслед за императором, останавливалась на ночлег и его супруга – императрица Елизавета Алексеевна. Посещение города Рыльска императором Александром I было для рылян великим событием, а для купцов Шелеховых – почетным. До 1912 года в доме Шелеховых хранилась и кровать, на которой отдыхал император Александр I.

2. Наталья Шелехова

Возможно, что не будь рядом с Г. И. Шелеховым такой преданной и самоотверженной женщины, вряд ли он смог бы исполнить всё то, что в своей жизни исполнил. Она как бы соавтор всех его достижений. Она была из тех уникальных русских женщин, которые послужили процветанию Русской Америки. Наталья Алексеевна Шелехова была богатой молодой вдовой из Иркутска, когда познакомилась с приказчиком Григорием Шелеховым, талантливым и отважным человеком. Выйдя за него замуж, она не только предоставила ему свои денежные средства на открытие новых земель в Америке, но и сама приняла участие во всех его трудных и опасных плаваниях. Рядом с супругом она мужественно терпела холод, жестокие штормы, нехватку пресной воды и пищи, зимовала на островах и в землях не всегда гостеприимных индейцев и алеутов.

Наталья Алексеевна Шелехова была на удивление отважная женщина, подстать своему мужу, разделяла с ним не только все труды в странствиях, но и достойно продолжила дело мужа после его смерти. За заслуги мужа в освоении Северной Америки и ее активное участие в этом, Н. А. Шелихова в 1797 получает от императора Павла I дворянское звание и герб рода (хотя и не без помощи ее старшего зятя Н. П. Резанова).

По словам современников, Наталья Алексеевна могла быть доброй и обаятельной, но одновременно и властной, порой даже жестокой. Она зачастую сама проводила деловые переговоры, инспекции, жестоко и без сожаления наказывая нерадивых. Совместно с мужем она планировала и торговые операции, разного рода и масштабы «экспансии».

16 августа 1783 года историческая экспедиция из трех больших шлюпов, построенных на верфях Шелеховых, выходит в море. Она станет не менее важной для России и современной Америки, нежели ранее экспедиция Колумба для просвещённой Европы. Только вот в закваске её есть нечто романтическое, чисто российское – участие любящей женщины и матери. Наталья Алексеевна взяла с собой двух маленьких детей – четырёхлетнюю Авдотью и двухлетнего Михаила. Целый год они добирались до Аляски. Потеряли одно судно, зимовали на Командорских островах в землянках, боролись с цингой и голодом и лишь в июне 1784 года бросили якоря вблизи острова Кадьяк.

Наталья Алексеевна играла большую роль в отношения русских поселенцев с местными эскимосами, она всегда играла примирительную роль в мирных переговорах с ними, когда дело доходило до вооруженных стычек. Верили ей они гораздо более, нежели другим. Они воспринимали её Хозяйкой и часто приносили подарки. За несколько лет Шелиховы здесь многого добились – отстроены пять артелей на Кадьяке и двух соседних островах, здесь уже постоянно жили 160 промышленных людей и мастеровых.

За полгода до смерти мужа, Наталья Алексеевна постаралась, чтобы выдать свою дочь Анну за сына Председателя Иркутского совестного суда П. Г. Резанова. Н. П. Резанов, в ту пору Обер-Прокурор первого департамента Сената, «свой человек» в придворных кругах, гостил у отца. Он влюбляется в Анну Шелехову и, будучи человеком решительных, хотя и обдуманных действий, предлагает ей руку и сердце. Предложение принимается, играется пышная свадьба, и в 1795 году молодая чета Резановых появляется на балах великосветских домов Петербурга.

Через два года после свадьбы первой дочери, в 1797 году предприимчивая Наталья Алексеевна выдаёт замуж вторую дочь, пятнадцатилетнюю красавицу Евдокию, за способного устюжского купца первой гильдии М. М. Булдакова и с помощью своего старшего зятя Н. П. Резанова протаскивает его в совет директоров Российско-Американской компании.

Зятья Шелеховой принимают все меры к управлению компанией Шелихова-Голикова и соединению ее с другими компаниями иркутских купцов. Результатом стало объединение торговых компаний в одну и заключение соответствующего договора. После заключения договора, М. М. Булдаков вместе с женой Евдокией и Н. А. Шелиховой из Иркутска направляются в Петербург для утверждения столь важного документа. По дороге они делают остановку в Великом Устюге, где в феврале у Булдаковых родился сын Николай.

Наталья Алексеевна, будучи человеком религиозным, но из старообрядской семьи, то ли в знак рождения внука, то ли в «авансирование» успехов в будущих хлопотах, делает в 1798 году подарок в Христо-Рождественскую церковь Великого Устюга на украшение одной из икон древнего письма, весьма внушительной стоимости – 19’290 рублей ассигнациями. Христо-Рождественская церковь являлась фамильным приходом рода Булдаковых и принадлежала к числу древних церквей города Устюга.

Через некоторое время М. М. Булдаков с тёщей отправляются в Петербург, где при непосредственном и активном участии Н. П. Резанова выполняют большую работу по упрочению соединенной компании. Так, в августе 1798 года акт соединения компаний под названием Северной Американской компании был утвержден, а вскоре она была переименована в Российско-Американскую компанию. Компания учреждалась в целях освоения территории Русской Америки и Курильских островов. Ей предоставлялись в монопольное пользование все промыслы и ископаемые, находящиеся на этих территориях, а также право организовывать экспедиции, занимать вновь открытые земли и торговать с соседними странами. Для управления делами компании назначили четырех директоров, при этом по ходатайству Н. А. Шелиховой (через Н. П. Резанова) на должность Первенствующего (генерального) директора назначается ее младший зять М. М. Булдаков.

На базе компании Шелихова, благодаря усилиям его вдовы и зятьев, в 1799 образована Российско-Американская компания, чьими пайщиками были даже российские императоры. Наталья Алексеевна всеми силами старается «сдружить» двух именитых зятьёв и ей это удаётся. На долгие годы эти люди становятся ключевыми фигурами во всех делах компании. Между М. М. Булдаковым и Н. П. Резановым установились самые теплые и дружеские отношения. У Резанова не было человека ближе, чем М. М. Булдаков, — ему он доверял как самому себе. Именно Михаилу Матвеевичу он оставил своих детей, пустившись в кругосветное плавание. Только через Булдакова происходила передача секретных донесений Резанова императору.

День 8 июля 1799 года становится венцом её жизни, в этот день происходит торжественное открытие Российско-Американской компании и поднятие Андреевского флага в столице компании Павловской гавани на острове Кадьяк. Эти годы – пик её славы и могущества. Её имя знает весь Петербург и Москва, её считают одной из самых богатых женщин России.

3. Российско-Американская компания

Основание Российско-Американской компании связывается с именем рыльского купца Григория Ивановича Шелихова. Еще в 1781 году он и курский купец И. Л. Голиков создают «Американскую Северо-Восточную, Северную и Курильскую компанию».

В 1784 году на галиоте «Три святителя» Г. И. Шелихов вместе с женой Натальей Алексеевной прибывает на остров Кадьяк и основывает первое в Русской Америке российское поселение. В 1790 году в Иркутске он заключает контракт с каргопольским купцом Александром Андреевичем Барановым, которому поручает управление Русской Америкой, направляя его на остров Кадьяк. Вместе с А. А. Барановым на Кадьяк следует и тотемский посадский Иван Александрович Кусков, ставший помощником правителя русских поселений в Америке и основателем русской крепости в Калифорнии под названием Форт Росс.

Юридическое оформление создания Российско-Американской компании произошло уже после смерти Г. И. Шелихова, скончавшегося в 1795 году. 8 (19) июля 1799 года Сенат утвердил это торговое объединение, предоставив ему монопольное право на ведение пушного промысла, торговли и открытие новых земель в Русской Америке.

В создании Русско-Американской компании, Н.П. Резанов заручается поддержкой всесильного Петербургского военного губернатора П.А. Палена. Он подаёт прошение на Высочайшее имя императора Павла I, перед которым с объяснениями проекта выступает граф Пален. Благодаря дружбе с Петром Алексеевичем Паленом, Резанову удалось проводить выгодные ему решения. Павел I не только подписывает Указ об учреждении монопольной торгово-промысловой Российско-Американской компании, но сам становится её акционером. Были утверждены ее гербовая императорская печать и флаг.

Компании придаются государственные функции, подобно Ост-Индской компании в Индии и Гудзоновой компании в Канаде. Н. П. Резанов сумел на практике воплотить некоторые из самых честолюбивых замыслов Г. И. Шелихова. Подобно своему тестю, Н.П. Резанов с начала 1799 г. стал своего рода организационным и координирующим центром.

Аляска была продана всего за 7 миллионов и 200 тысяч долларов. Российско-Американская компания осуществляла свою деятельность до 1867 года (30 марта 2012 года исполнилось 145 лет со дня продажи Аляски). Среди главных причин, приведших к продаже Аляски и ликвидации самой компании можно выделить следующие: К 1844 году компания по существу превратилась в государственное предприятие, т. е. Аляска потеряла своих отцов-радетелей в лице Г. И. Шелехова, Н. П. Резанова, А. А. Баранова и др. К середине XIX века в Тихом океане сложился весьма запутанный клубок противоречий между Россией, США и Великобританией. Сказывалась политика России на Ближнем Востоке и в Западной Европе. К тому же проигранная Крымская война сильно подорвала позиции России в целом. В этих условиях Российско-Американская компания для России стала своего рода разменной картой в политических играх с США и Великобританией.

В 1849 году Г. И. Невельским была, наконец, разрешена одна из запутаннейших географических загадок – он установил что Сахалин – остров и что вход в Амур возможен как с севера, так и с юга, а сама река судоходна. Это, естественно, открывало большие перспективы в морской торговле России на Дальнем Востоке. Центр тяжести перемещался с Аляски и Камчатки в Приморье.

4. Два зятя

Зятья Г.И. Шелехова – Н.П. Резанов и М.М. Булдаков достойно продолжили дело своего общего тестя, создав на базе Шелехово-Голиковской компании Российско-Американскую компанию под патронажем императора для освоения и управления Аляской (Русской Америкой).

4.1. Николай Резанов (1764–1807)

Николай Петрович Резанов – выдающийся российский дипломат и промышленник, старший зять Г.И. Шелехова. Муж его первой дочери Анны.

Николай Петрович Резанов – выдающийся российский дипломат и промышленник, старший зять Г.И. Шелехова. Муж его первой дочери Анны.

Примечательно, что Резанов родился в один день (8 апреля) с Тамерланом, который разбив Золотую Орду в XIV веке, создал условия для становления Русью крупнейшим государством на планете. В этот же день (8 апреля) ушёл из жизни одним из самых прославленных правителей Ренессанса — Лоренцо Медичи (Великолепный).

Как зять Шелехова, Н.П. Резанов стал одним из активных создателей и владельцев Российско-Американской компании. После смерти Г. И. Шелихова принял активное участие в борьбе между кланом Шелиховых и иркутскими купцами. Борьба между компаниями проходила и в Иркутске. Однако решительные действия Н. А. Шелиховой и ее высокопоставленного зятя Н.П. Резанова, а также другого зятя, М.М. Булдакова, сорвали эти планы.

При активном участии Резанова в августе 1798 г. была создана компромиссная Американская Соединенная компания. В эту компанию вошли все конкуренты, занимавшиеся в то время пушным промыслом в северных водах Тихого океана. В 1799 г. Резанову удалось с помощью ближайшего окружения императора Павла I склонить его на сторону интересов клана Шелиховых, в результате чего 8 июля 1799 г. император подписал указ о создании Российско-Американской компании. Первенствующим (главным) директором компании был выбран младший зять Г.И. Шелихова и шурин Н.П. Резанова – устюжанин Михаил Матвеевич Булдаков. Таким образом, получив покровительство императора и особые привилегии, управление в этой компании осталось в руках семьи (клана) Шелиховых.

Н.П. Резанов сыграл видную роль в переводе Правления, компании из Иркутска в стоящий на Нильском меридиане Петербург (чтобы исключить влияние других иркутских купцов на управление), создании более благоприятных условий для ее развития и процветания.

На известных портретах Резанов изображен с мальтийским орденом, орденом святого Иоанна Иерусалимского. Время и обстоятельства получения им этого ордена остаются невыясненными. Возможно, это связано с Павлом I и Мальтийским Орденом, магистром которого он стал, дав рыцарям Мальты убежище в России.

P. S. Орден Святого Иоанна Иерусалимского (Мальтийский крест) – орден Российской империи, существовавший в 1798—1817 годах. В 1798 году, когда Наполеон I во время экспедиции в Египет захватил Мальту, рыцари ордена обратились к российскому императору Павлу I (1754 – 1801) с просьбой принять на себя сан Великого магистра ордена Св. Иоанна Иерусалимского, на что последний согласился. В годы правления Павла I, орден Св. Иоанна Иерусалимского стал, по существу, высшим знаком отличия, жалуемым за гражданские и военные заслуги. Пожалованием же командорства, выражалось личное благорасположение Павла I и превосходило по своему значению даже награждение орденом Св. Андрея Первозванного (первый по времени учреждения российский орден, высшая награда Российской империи до 1917, учрежден в 1699 году Петром I). Мальтийский орден («Иерусалимский орден госпитальеров»), официальное полное название — Суверенный военный гостеприимный орден Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты. Мальтийский орден – одно из старейших религиозных объединений католической церкви. Небесным покровителем, патроном Ордена является Иоанн Креститель. Когда крестоносцы были изгнаны из Святой Земли, госпитальеры после некоторого периода пребывания на Кипре (1291—1308 гг.) завоевали остров Родос, где и создали свое орденское государство. В 1522 году Орден был вынужден покинуть Родос после многомесячной осады острова армией турок-османов. В 1523—1530 годах Орден пребывал в Италии, в 1530 году император Карл V передал госпитальерам остров Мальту, на котором орденское государство находилось до 1798 года, когда Мальту захватили французские войска Наполеона Бонапарта. В 1800 году французы в свою очередь были изгнаны англичанами, которые оккупировали остров. В течение 1798—1817 гг. Орден располагался в России, в Санкт-Петербурге (на Нильском меридиане), а великим магистром Ордена с декабря 1798 по март 1801 года был Император Павел I.

Н. П. Резанов родился в обедневшей дворянской семье в 1764 году в Петербурге, в своем доме, на углу Литейного проспекта и Пантелеевской улицы (Пестеля). Через некоторое время после рождения сына, его отца – П.Г. Резанова назначают Председателем гражданской палаты губернского суда в Иркутске – тогдашней столице Восточной Сибири, включавшей в себя территории от Енисея до Тихого океана. Н.П. Рязанов получил в Иркутске хорошее домашнее образование. Отличаясь природными лингвистическими способностями, к 14 годам знал пять европейских языков.

В 1778 году Николай Петрович поступает на военную службу в артиллерию (основана Брюсом), служит в лейб-гвардии Измайловском полка, отвечает за охрану Екатерины II во время ее поездки в Крым в 1780 году, но военную службу оставляет и поступает на службу в псковский гражданский суд. Затем Резанов становится начальником канцелярии у графа Н. Г. Чернышова. В 1791-1793 – правитель канцелярии Гавриила Романовича Державина, кабинет-секретаря Екатерины II. Это открывает ему двери кабинетов и домов самых высокопоставленных вельмож. Иногда ему приходится выполнять личные поручения императрицы, что еще более ускоряет карьеру молодого человека. Через некоторое время он входит в штат нового фаворита императрицы П.А. Зубова, который, опасаясь возможной замены себя в «должности» фаворита государыни молодым красавцем, под благовидным предлогом избавляется от Резанова. П. А. Зубов отправляет Резанова в Иркутск инспектировать деятельность компании купца Г. И. Шелихова.

Стремясь упрочить свое положение, Шелихов сватает за Резанова свою старшую дочь, Анну. В январе 1795 года Резанов женится на дочери Шелихова — Анне Григорьевне, получая, таким образом, право на участие в делах семейной компании. Это, вероятно, был брак и по любви (столичный красавец с прекрасным образованием и светскими манерами просто не мог не поразить сердце девушки из далекой провинции), и по обоюдовыгодному расчету: не очень богатый жених становился фактически совладельцем огромного капитала, а невеста из купеческой семьи и дети от этого брака получали родовой герб и все привилегии титулованного российского дворянства. С этого момента судьба Резанова тесно связана с Русской Америкой.

Через полгода после бракосочетания дочери Григорий Иванович Шелихов неожиданно умирает в возрасте сорока семи лет и его капитал делится между наследниками. Николай Петрович, став одним из них, прилагает все свои силы, используя влияние и связи в Петербурге, к созданию на Тихом океане мощной единой российской компании.

При Павле I Н. П. Резанов достиг новых должностей и получил новые привилегии. В 1797 году Резанов становится секретарем, затем обер-секретарем Сената. С его активным участием, Павел I (сменивший умершую в 1796 году Екатерину II), подписывает в 1799 указ о создании на основе компаний Шелихова и других сибирских (иркутско-устюжских) купцов единой Русско-Американской компании. Будучи одним из учредителей компании, Резанов назначен императором корреспондентом компании (фактически выполнял функции правительственного контролёра за её действиями), затем возглавлял правление компании, переведённое в 1800 указом Павла I из Иркутска в Петербург. Фактически, Резанов стал государственным вельможей и предпринимателем одновременно.

Сам Александр I (сменивший на троне своего убитого отца Павла I), ставший в 1802 году пайщиком «Русской Америки», определенно выделил Н. П. Резанова из среды деловых людей Империи и осыпал его своими милостями.

В 1802 году умерла его жена Анна, Резанов писал: «Восемь лет супружества нашего дали мне вкусить всё счастие жизни сей как бы для того, чтобы потерею ее отравить наконец остаток дней моих». После кончины жены Н. П. Резанов думал взять отставку и заняться воспитанием детей, но встретил препятствие. Безутешному вдовцу император предлагает принять участие в готовящемся первом кругосветном плавании.

В 1802 г. Высочайшим повелением Н. П. Резанов назначается посланником в Японию и руководителем первой русской кругосветной экспедиции (1803-1806 гг.) на шлюпах «Надежда» и «Нева». Активное участие в подготовке и проведении этой кругосветной экспедиции во главе с И. Ф. Крузенштерном и Ю. Ф. Лисянским принял шурин Н. П. Резанова – устюжанин Михаил Матвеевич Булдаков.

Во время подготовки экспедиции ее руководителям была дана масса разнообразных поручений экономического, политического, научного характера, но основными целями оставались все-таки две: налаживание отношений с Японией и инспектирование Русской Америки (Аляски). Первый японец по имени Дыбей попал в Россию при Петре I и был передан Якову Брюсу для изучения через него Японии и установления с ней отношений.

В конце сентября 1804 года русские корабли отправились в Нагасаки. Шестимесячная миссия в Японию не увенчалась успехом, и Резанов отправился из Петропавловска-Камчатского на Аляску. Отправив корабль «Надежда» под командованием Крузенштерна в Кантон, а затем в Кронштадт, Николай Петрович на торговом бриге «Мария» взял курс на Ситху (Новоархангельск). 26 августа 1805 г. бриг «Мария» бросил якорь в бухте Новоархангельска. Здесь, на острове Ситха, Н.П. Резанов познакомился с правителем Русской Америки, каргопольским купцом А.А. Барановым, которого назначил сюда Г.И. Шелехов. Александр Андреевич Баранов стал достойным преемником и продолжателем дела Г.И. Шелехова, правителем, которого желал Григорий Иванович для своих поселений.

Нехватка самого необходимого, а особенно — продовольствия, остро сказывалась на русской колонии. Увидев бедственное положение колонии, Н.П. Резанов купил у заезжего американского коммерсанта корабль «Юнона» вместе с его содержимым и тем самым поддержал соотечественников на первых порах. На «Юноне» Н.П. Резанов отправился в испанский форт Сан-Франциско, чтобы установить торговые отношения с испанцами и закупить продукты для русской колонии на Аляске.

P.S. Юнона, в римской мифологии богиня – покровительница брака, материнства, женщин, супруга верховного бога Юпитера. Соответствует греческой Гере. Юнона (Juno) — древнеиталийская богиня, параллельное Юпитеру женское божество, связанное с ним по имени (Juno, из Jovino) и в культе. Так, культом Юпитера заведовал flamen Dialis, культом Юноны — его жена flaminica; Юпитеру приносились в жертву белые быки, Юноне – белые коровы; Юпитеру были посвящены иды, Юноне – календы; Юпитер имел прозвание, между прочим, Lucetius, Юнона – Lucetia или Lucina; Юпитер и Юнона посылали дождь, олицетворяли воинственную отвагу и победу, и оба божества носили царский титул. Мало-помалу первоначальное слияние их в культе ослабевало, и наконец Юнона обособилась как богиня-покровительница женщин и их жизни, поскольку эта последняя, по верованию древних италийцев, находилась под влиянием Луны. Культ Юноны был распространен по всей Италии, включая Этрурию. В римской религии известны еще юноны, опекавшие жизнь отдельных женщин: у каждой женщины была своя юнона, точно так же, как у каждого мужчины был свой личный покровитель — гений (даймон).

P.S. Юнона, в римской мифологии богиня – покровительница брака, материнства, женщин, супруга верховного бога Юпитера. Соответствует греческой Гере. Юнона (Juno) — древнеиталийская богиня, параллельное Юпитеру женское божество, связанное с ним по имени (Juno, из Jovino) и в культе. Так, культом Юпитера заведовал flamen Dialis, культом Юноны — его жена flaminica; Юпитеру приносились в жертву белые быки, Юноне – белые коровы; Юпитеру были посвящены иды, Юноне – календы; Юпитер имел прозвание, между прочим, Lucetius, Юнона – Lucetia или Lucina; Юпитер и Юнона посылали дождь, олицетворяли воинственную отвагу и победу, и оба божества носили царский титул. Мало-помалу первоначальное слияние их в культе ослабевало, и наконец Юнона обособилась как богиня-покровительница женщин и их жизни, поскольку эта последняя, по верованию древних италийцев, находилась под влиянием Луны. Культ Юноны был распространен по всей Италии, включая Этрурию. В римской религии известны еще юноны, опекавшие жизнь отдельных женщин: у каждой женщины была своя юнона, точно так же, как у каждого мужчины был свой личный покровитель — гений (даймон).

Н. П. Резанов прибыл в Калифорнию в 1806 и подружился с семьей коменданта крепости Сан-Франциско. Прекрасно образованный и воспитанный командор и кавалер мальтийского Большого креста Св. Иоанна Иерусалимского, Н. П. Резанов сумел очаровать дочь коменданта Сан-Франциско прекрасную Консепсию де Аргуэльо (Кончиту). Между ними вспыхнула любовь, которой суждено было стать легендой. Эту историю называют русской версией Ромео и Джульетты.

4.2. Михаил Булдаков (1766–1830)

Михаил Булдаков великоустюгский купец 1-й гильдии. В 1797 году он стал мужем младшей дочери Григория Шелехова, пятнадцатилетней Евдокии. С 1799 года – Первенствующий директор правления Российско-Американской компании, Член-корреспондент Императорской Академии наук. В обязанности первенствующего директора входило осуществление связей и обеспечение русских поселений в Северной Америке. Именно поэтому Булдаков принимает личное активное участие в снаряжении и отправлении первой кругосветной экспедиции под командованием Крузенштерна и Лисянского на кораблях «Надежда» и «Нева». Снаряжая экспедицию, Михаил Матвеевич делает опору на надежных, проверенных людей, в том числе земляков-устюжан. Подготовка экспедиции сблизила Булдакова с видными государственными сановниками. Александр I, заметив деловые качества, высоко ценил роль М. М. Булдакова в управлении делами компании. Случалось, что царь в присутствии знатных сановников подходил к нему, обращался по имени и отчеству, любезно приветствовал.Были случаи, когда царь поручал Булдакову торговые дела с иностранцами, обходя высокопоставленных чиновников. Отчасти играло свою роль близкое родство М. М. Булдакова с Н. П. Резановым.

Род Булдаковых прослеживается в Великом Устюге с начала XVII в. Основателем рода считается Тимофей, о котором известно, что он какое-то время был служилым человеком Якутского острога, известен своими путешествиями по Ледовитому морю. В 1649 г. он был отправлен с отрядом, в качестве приказчика для сбора ясака на Колыму. В документах он иногда упоминается под кличкой «кузнец», что позволяет предполагать, что до появления в Сибири он занимался кузнечным ремеслом в Устюге. В XVIII веке кузнец Андрей Андреевич Булдаков имел свой дом в Устюге. Сын Андрея Булдакова, Матвей Андреевич, женился на дочери богатого устюжского купца И. И. Хромцова Наталье и с помощью тестя стал заниматься торговлей, став купцом первой гильдии. У Матвея и Натальи Булдаковых было трое сыновей: Петр, Андрей и Михаил. Все они получили хотя и домашнее, но хорошее по тем временам образование.

Для получения опыта в торговых делах, Михаил Матвеевич был отправлен в Сибирь. Сметливый от природы, в Иркутске он обратил на себя внимание Григория Ивановича Шелихова и перешел на службу в торгово-промысловую компанию Голикова-Шелихова. Г. И. Шелихов оценил торговые способности Булдакова. Сотрудничество с Шелиховым позволило М. М. Булдакову увеличить свой капитал и перейти в I гильдию. Вместе с Михаилом занимались посреднической торговлей мехами и его братья.

Благодаря Булдакову и его шурину Н. П. Резанову, в 1797 г. состоялось соединение компаний Шелихова и Голикова с компаниями иркутских купцов; акт этого соединения был утвержден Павлом I в 1799 г., причем компания была принята под его Высочайшее покровительство. Когда иркутские акционеры выбрали трех директоров из своей среды, то с подачи вдовы Г. И. Шелехова и ее зятя Н. П. Резанова, Император Павел I выразил желание, чтобы в числе директоров был обязательно член семьи Шелихова, и 15 ноября 1799 г. повелел определить на это место М. М. Булдакова, причем последнему было присвоено звание Первенствующего директора компании и пожалована шпага.

В заботах о расширении торговых операций компании, М. М. Булдаков в 1803 г. снарядил первую кругосветную экспедицию. Отправление этой экспедиции сделало его лично известным Государю и сблизило с известнейшими государственными сановниками. По возвращении из экспедиции первого корабля, в августе 1806г, ему был Высочайше пожалован орден св. Владимира 4-й степени. В последствии, при содействии Булдакова, корабли не раз отправлялись в кругосветное плавание («Нева» в 1806 г., «Суворов» в 1813 г., «Кутузов» и «Суворов» в 1816 г. и «Кутузов» в 1820 г.). Император Александр неоднократно выказывал Булдакову знаки своего внимания.

Жена М. М. Булдакова (урожденная Шелехова), будучи в Великом Устюге с мужем и матерью, передала Устюжской Христо-Рождественской церкви шитую икону. Этот храм был приходским храмом Булдаковых.

Не имея специального образования, но благодаря способностям, трудолюбию, настойчивости, он самостоятельно изучил многие науки, очень любил книги и имел богатейшую библиотеку, которая занимала ряд комнат в его устюгском доме. Еще при жизни он был избран членом-корреспондентом Академии наук.

В 1786 году, по высочайшему повелению упраздняется Великоустюгская епархия и причисляется к Вологодской. М. М. Булдаков знал о ликвидации устюгской епархии, и не исключено, что именно он предложил Синоду направить некоторую часть имущества Успенского собора города Великого Устюга во вновь открывающуюся на Аляске Кадьякскую епархию. Распоряжение об отправке церковного имущества последовало незамедлительно. Ценности были перевезены в Охотск, погружены на известное судно «Феникс», но достичь места назначения не удалось. В 1799 году судно затонуло у берегов Кадьяка. Вместе с сопровождавшим имущество епископом Иосафом, на судне утонуло 88 человек, погибло грузов на 500 тысяч рублей по ценам того времени.

В 1810 году неожиданно скончалась тёща — Наталья Алексеевна Шелихова, жившая в семье Булдаковых. А в 1817 году умирает жена и друг Евдокия Григорьевна. Здоровье Михаила Матвеевича резко ухудшается, особо с 1819 года после частичного паралича. Это заставляет его часто выезжать из Петербурга для отдыха в свое имение — в город Великий Устюг и жить там по нескольку месяцев. Занимая высокое положение в обществе, он никогда не забывал о родном городе, очень любил его и проявлял заботу о развитии и процветании его.

28 апреля 1830 года, на 64-м году жизни М. М. Булдаков скончался от паралича сердца. Похоронен на кладбище города Великого Устюга, вблизи церкви. Над могилой был поставлен изготовленный в Петербурге мраморный памятник, огражденный ромбовидной деревянной решеткой с крышей. Памятник замечательного исполнения одного из лучших мастеров, представлял собой куб, наверху которого находилась круглая колонна, увенчанная плачущей женщиной. Позднее памятник оказался разрушенным.

В 1837 г. усадьба с домом была продана сыном М. М. Булдакова купцу Грибанову. Вместе с недвижимостью Грибанову перешла и библиотека. Позднее часть ее вместе с некоторыми документами из архива М. М.Булдакова попала в Великоустюгский краеведческий музей. В 1899 г. бывший дом Булдакова был приобретен у Грибановых городской думой и передан под мужскую гимназию. После 1918 г. дом использовался различными учреждениями народного образования. В 1941–1944 гг. в нем размещалось Пуховичское пехотное училище (из Петрозаводска), а затем – Великоустюгское педагогическое училище.

Ряд авторов приписывают М. М. Булдакову близкие отношения с декабристами, основываясь на том, что в доме № 72 на Мойке, где жили Булдаковы, проживали и декабристы К. Ф. Рылеев, О. М. Сомов, А. А. Бестужев и другие, среди которых видное место занимал К. Ф. Рылеев, состоявший на службе в Российско-Американской компании, в должности правителя канцелярии и входивший в состав ее акционеров. Известно и то, что в доме Правления компании, в гостиной одного из директоров — Прокофева, на третьем этаже, собирались Бестужев, Рылеев, Завалишин, Кюхельбекеры, Батеньков, Якубович, Суханов, Торсон и другие члены Северного общества декабристов. Кроме того, пишут, что М. Булдаков якобы, отпускал им безвозмездно деньги, выдал ссуду Рылееву в размере 10 тысяч рублей, что вызвало гнев царя, и на основании этого его отстранили от должности директора, что и послужило причиной отъезда из Петербурга.

По этому поводу следует сказать, что подобные предположения сомнительны, ибо, как известно, один из директоров Российско-Американской компании Иван Васильевич Прокофев, до 1822 года работавший управляющим московской конторой Компании, а затем избранный директором, сжег все документы, в которых упоминались имена декабристов. Конечно, не исключено, что М. М. Булдаков сочувствовал декабристам и, возможно, помогал средствами. До некоторой степени, основание так считать, дает факт проживания жены Рылеева после казни мужа в доме Компании. Однако это все предположения. Следует помнить, что 16 апреля 1828 года, через год после увольнения из Компании, Булдаков был причислен к дворянскому сословию, чего не могло случиться при малейшем подозрении его в близких отношениях с декабристами. Причисление его к дворянскому званию производилось после самой тщательной проверки, проводившейся после восстания декабристов.

5. Связь Иркутска и Великого Устюга

Великий Устюг – родина знаменитых землепроходцев и мореплавателей, прошедших всю Сибирь до Тихого океана и освоивших Аляску: Семена Дежнева, открывшего в 1648 году пролив между Азией и Америкой, т. е. за 80 лет до русской экспедиции В. Беринга, именем которого позднее этот пролив был назван; Ерофея Хабарова, исследовавшего и составившего карту Приамурья, именем которого назван дальневосточный город Хабаровск; Владимира Атласова, вписавшего своё имя в российскую историю, как исследователя дотоле неизвестной Камчатки и Курильских островов, давший о них первые сведения; Никиты Шалаурова, впервые нанёсшего на карту берег от Колымы до Чаунской губы, его именем названы острова в Чаунской губе и в устье реки Колымы, мыс на Новосибирских островах и мыс Шалаурова Изба; Василия Шилова – первооткрывателя Алеутских островов, ныне входящих в состав территории штата Аляска (США) и др.

Рассматривая карту северо-запада Северной Америки – территорию Аляски, Алеутских островов, Северной Калифорнии, с чувством гордости читаются на ней русские имена: остров Прибылова, остров Куприянова, пролив Шелехова, пролив Фердинанда Петровича Врангеля – их десятки. А русских названий – сотни: Лисьи острова, острова Адмиралтейства и т. д.

Эпоха великих открытий в Азии и на Тихом океане начались на Востоке с плавания устюжанина Семена Дежнева (ок. 1605—1673) и его спутников, которое привело к открытию пролива между Азией и Америкой, к открытию Камчатки и определению восточного побережья Тихого океана. Дежнев – первый из известных европейских мореплавателей, на 80 лет раньше чем Витус Беринг в 1648 году прошёл пролив, отделяющий Америку от Азии. Примечательно, что Берингу не удалось пройти весь пролив целиком, а пришлось ограничиться плаванием только в его южной части, тогда как Дежнёв прошёл пролив с севера на юг, по всей его длине. Дежнёву принадлежит, несомненно, честь первого исследователя пролива, названного Куком проливом Беринга только по неведению о подвиге Дежнёва.

Дед жены Г. И. Шелехова – Н. П. Шелеховой, был родом из Устюжских земель.

Младший зять Г. И. Шелехова – М. М. Булдаков был родом из Великого Устюга.

Во время конфликта между овдовевшей Н. А. Шелеховой и бывшим партнером и родственником ее мужа И. Л. Голиковым привлекается третья сторона (новый капитал) – известные иркутские купцы Мыльниковы, родом из Великого Устюга. Семейство Мыльниковых в начале 1790-х гг. владело одним из самых значительных состояний среди иркутского купечества. И. Л. Голиков, понимая, что в одиночку ему не справиться с семьей Шелиховых, в 1797 присоединил свои капиталы к компании Мыльниковых (Иркутской коммерческой компании). Николай Прокофьевич Мыльников, партнер Г.И.Шелихова с 1779 года, надеялся, что они с Голиковым будут верховодить. Однако, благодаря старшему зятю Шелехова – Николаю Петровичу Резанову, одним росчерком пера Его Императорского Величества Императора Павла I, Мыльников и другие оппоненты Шелиховско-Голиковской компании были сделаны действительными партнерами наследников Г. И. Шелихова.

Н. П. Резанов смог склонить императора Павла I к идее создания монополии, и так в 1799 году была создана Русско-Американская компания. Дмитрий и Яков Мыльниковы вошли в число директоров Российско-Американской компании: их подписи стояли на многих бумагах рядом с подписью М.М. Булдакова. Бумаги составлялись в Петербурге после перевода туда из Иркутска Главной конторы компании. Следовательно, на Булдакова, находившегося под защитой важных сановников (в первую очередь Н.П. Резанова), уже не могло оказываться давление со стороны купцов-компаньонов.

В полусотне километров к северу от Красноярска (где умер старший зять Г. И. Шелехова – Н. П. Резанов, ставший фактическим основателем Российско-Американской компании) обнаруживаем находящиеся рядом друг с другом два населенных пункта — Устюг и Гляден. Там же Арийское. В Красноярском крае есть район Сухой Лог. В Свердловской области в Сухоложском районе находится поселок Глядены и гора Гляден-Камень, где именно, по преданию, проходили сражения Ермака с войсками хана Кучума, и до сих пор некоторые старатели пытаются найти там золото.Сейчас на Гляден-горе установлен православный крест. Есть гора Гляден и на Алтае.

В Великом Устюге множество церквей имеют мальтийский крест, являющейся нераздельной частью основного, православного креста.

6. Связь Иркутска и Курской области

Курская область – родина Г. И. Шелехова.

Два человека из курского рода Голиковых сыграли в судьбе Г. И. Шелехова важную роль:

Григорий Шелехов часто ездил с отцом в Курск, где жили богатые родственники Шелеховых – купцы Голиковы. Один из них – М. С. Голиков – был отставным морским офицером. Вот он и рассказывал своему молодому племяннику много интересного о море, помогал осваивать начала географии и мореходства. Рассказы старого моряка вызывали у Григория еще больший интерес к заморским странам.

Покинув отчий дом после смерти отца, в возрасте 25 лет, Григорий Шелехов из родного Рыльска, расположенного в Курской области направляется в Иркутск заняться там торговым делом, на поиски счастья. Год ушел на дорогу. В то время Иркутск был центром торговой жизни Сибири, отсюда европейские и сибирские товары развозятся по всем направлениям: в Россию, в Якутск и Охотск, на Камчатку и в Китай. В Иркутске Шелехов встретился со своим дальним родственником – богатым купцом Иваном Ларионовичем Голиковым, который, выслушав просьбу Григория взять его на службу, предложил ему быть приказчиком при обширном хозяйстве. Голиков – настоящая фамилия Аркадия Гайдара, родившегося в городе Льгов также Курской области.

В купеческих кругах Иркутска, где бывал Григорий Шелехов, все знали, что он не богат. По представлению сибирских купцов он был просто нищий, наймит. Но эти люди знали также, что молодой купеческий приказчик был из старинного купеческого рода, он не раз доказал, что у него есть ум, воля и энергия, есть практическая деловая сметка, а купечество, особенно сибирское, умело ценить подобные качества. Рассуждали: такой человек далеко пойдет, надо ему только капитал округлить побыстрее. Тут путь простой: нужно молодца женить, а невесту взять приданницу. Доброжелательные свахи скоро нашлись, и за невестой далеко ездить не пришлось. В близком к дому Голиковых семействе купца Панова овдовела дочь Наталия Алексеевна, всего год и пробывшая в замужестве. Кроме деловых расчетов, возникло обоюдное чувство, и в 1775 году голиковский приказчик Г. И. Шелехов женился на иркутской купчихе, что позволило ему оставить службу у Голиковых и записаться в купеческое сословие Иркутска, начав самостоятельное дело. Жена стала верной спутницей и помощницей во всех делах Г. И. Шелехова, а после его смерти завершила дела его жизни, создав с помощью своих зятьев Российско-Американскую компанию. Предки Натальи Алексеевны были родом из Великого Устюга (Двинская Треть), как и ее младший зять – Михаил Матвеевич Булдаков, в доме которого в Москве она жила до самой смерти.

В Курской области (откуда родом Г. И. Шелехов и Голиковы), по дороге в Рыльск и Льгов, расположена усадьба Марьино, принадлежавшая князьям Барятинским. Один из них – Федор Барятинский считается убийцей Петра III, а соучастником этого действия считается Алексей Орлов. В результате переворота и смерти императора, правительницей России стала его жена Екатерина II. Они – современники Г. И. Шелехова. Отказ Екатерины II на еще одну экспедицию на Аляску с целью дальнейшего освоения стал для Шелехова фатальным. В Великом Устюге горожане не любили Екатерину II, считали, что она не имеет никаких прав на российский престол и при ее правлении поставили в Троице-Гледенском монастыре такой иконостас, который стал памятником ее личному врагу Арсению Мацеевичу. Усадьба Марьино известна и тем, что в ней гостил бывший предводитель горцев Чечни и Дагестан Шамиль, плененный на Кавказе князем Александром Ивановичем Барятинским.

При Александре I, в 1806 во время войны с французами вышеуказанный Алексей Орлов был назначен командующим ополчения, формировавшегося в Курске.

В Курской Коренной пустыни (Примечание 2) установлен памятник родившемуся в Курске Серафиму Саровскому (Примечание 3), сделавшему Александру I предсказание.

P. S. Серафимом Саровским была предсказана Александру I трагическая судьба России и Романовых: «Будет некогда Царь, который меня прославит, после чего будет великая смута на Руси, много крови потечет за то, что восстанут против этого Царя и Самодержавия, но Бог Царя возвеличит». Действительно, в январе 1903 года при личном участии Николая II Святейший Синод причислил Серафима Саровского к лику святых. Торжественное прославление святого было совершено 19 июля 1903 года в присутствии Царя и его семьи.

В Курской области находится Прохоровка – знаменитое Третье ратное поле России, имеющее отношение к Индии и открытию учения о Йоге (Примечание 4).

P. S. Прохоровское поле (Курская область) – место танкового сражения, сломившего броневой хребет немецко-фашистских войск и повергнувшего вспять жесточайшую из войн, сегодня по праву называют третьим ратным полем России, наряду с Куликовым и Бородиным. В 3102 г. до н. э., т. е. на рубеже IV – III тыс. до н. э. на Куруполе (Курукшетре) разыгралась чудовищная битва между двоюродными братьями. В этом сражении погибло, как свидетельствует Махабхарата, более миллиарда человек. Победа казалась бессмысленной, если смотреть на это событие с материалистической точки зрения. Родственники убили друг друга, все сыновья победителей приняли мучительную смерть. Вообще, война между Пандавами и Кауравами длилась долго, но вот решающая битва продолжалась 18 дней и закончилась к 23 августа 3102 г. до н. э. Исходя из вышеуказанных дат, можно сделать вывод, что битва на Куру-поле (Курукшетре) между Пандавами и Кауравами началась 5 августа 3102 г. до н. э. Интересное совпадение – второе величайшее сражение в мировой истории – Курская битва началась 5 июля 1943 г. Обе битвы закончились в один день – 23 августа, только с интервалом в 5045 лет! (Подробнее см. Приложение 4)

Примечание 1

Александр Баранов

Когда-то богатый каргопольский купец Александр Андреевич Баранов был один из тех неудачников, которому не повезло на Тихом океане. Баранов нисколько не был виноват в постигших его неудачах. Один его промысел пропал при крушении судна, другой разграбили чукчи. Богатый купец сделался нищим – даже из Охотска не на что было выехать. Г.И. Шелехов отлично знал, что Баранов очень умный и для своего времени прекрасно образованный человек, с железным, непреклонным характером, несокрушимой волей, неистощимой энергией, – это именно тот помощник, который ему нужен. Баранова пришлось долго уговаривать. Принимая предложение Шелехова он из свободного купца делался зависимым человеком, наймитом. Но как ни жалко было Баранову терять главное в жизни – свободу, – он понимал, что иного выхода не было. Сообразил также Баранов, что там, в далекой Америке, вряд ли он будет сильно зависеть от кого-нибудь. И, поразмыслив, он наконец согласился занять место главного правителя. 15 августа 1790 года в Охотске между ними был оформлен договор. С этого времени оба имени: Шелехов и Баранов сливаются в единое целое в дальнейшей борьбе за создание Русской Америки. Оба поделили сферы деятельности. Было определено, что Баранову с его железной волей и непреклонным характером полезней быть в Америке, а здесь, в России для ведения дел, связанных с политической, коммерческой и дипломатической борьбой необходим он, Шелехов, с его широким, дальновидным умом.

Когда-то богатый каргопольский купец Александр Андреевич Баранов был один из тех неудачников, которому не повезло на Тихом океане. Баранов нисколько не был виноват в постигших его неудачах. Один его промысел пропал при крушении судна, другой разграбили чукчи. Богатый купец сделался нищим – даже из Охотска не на что было выехать. Г.И. Шелехов отлично знал, что Баранов очень умный и для своего времени прекрасно образованный человек, с железным, непреклонным характером, несокрушимой волей, неистощимой энергией, – это именно тот помощник, который ему нужен. Баранова пришлось долго уговаривать. Принимая предложение Шелехова он из свободного купца делался зависимым человеком, наймитом. Но как ни жалко было Баранову терять главное в жизни – свободу, – он понимал, что иного выхода не было. Сообразил также Баранов, что там, в далекой Америке, вряд ли он будет сильно зависеть от кого-нибудь. И, поразмыслив, он наконец согласился занять место главного правителя. 15 августа 1790 года в Охотске между ними был оформлен договор. С этого времени оба имени: Шелехов и Баранов сливаются в единое целое в дальнейшей борьбе за создание Русской Америки. Оба поделили сферы деятельности. Было определено, что Баранову с его железной волей и непреклонным характером полезней быть в Америке, а здесь, в России для ведения дел, связанных с политической, коммерческой и дипломатической борьбой необходим он, Шелехов, с его широким, дальновидным умом.

Итак, Баранов в Америке, а Григорий Шелехов в Иркутске и Охотске развивают титаническую деятельность по дальнейшему освоению Америки. В течение 1791–1793 годов Баранов обошел почти все владения компании и на острове Ситха заложил столицу Русской Америки – город Ново-Архангельск. Затем он создал адмиралтейство, в котором уже в 1794 году спустили на воду первое судно «Феникс«. А вскоре компания имела собственную флотилию, занимавшуюся географическими исследованиями, промыслами и охраной владений на Аляске и на Алеутских островах. Увеличивается флот компании, поддерживающий население, ведя промысел и торговлю, а также выполняя перевозки грузов между Охотском и Иркутском. Шелехов ведет упорную борьбу с купцами, посылающими свои корабли к берегам Америки, экипажи которых грабят эскимосов и русских жителей, вступают с ними в вооруженные столкновения. Он посылает в Америку Баранову семена злаков и огородных растений, домашний скот, сельскохозяйственный инвентарь, оборудование для создания верфей, железоделательного и медеплавильного заводов. Все посылки сопровождаются подробнейшими указаниями, наставлениями, советами.

В ноябре 1818 года на шлюпе «Кутузов» первый главный правитель Российско-Американской компании А. А. Баранов покинул Аляску, пробыв на ней безвыездно 28 лет, и сделавший очень много для ее развития. На переходе через Зондский пролив 6 апреля 1819 года Баранов скончался, а на следующий день по морскому обычаю его тело было предано морю. Для России Баранов – это не только эпоха Российско-Американской компании, но и история освоения Тихого океана, Аляски, Алеутских и Курильских островов. Об этом сегодня напоминают многие названия на карте мира.