Ур-Ал и Ур-Шалем

Содержание

I. Ур-Ал

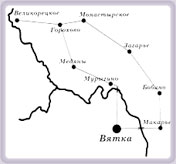

По Уралу проходит граница между Европой и Азией, а также граница между Восточным и Западным полушариями. По нему также проходит крупнейший в мире геологический разлом. В Авесте это место названо серединой мира. Урал – это не просто граница между Европой и Азией, но и граница между Восточным и Западным полушариями планеты. Их можно сравнить с правым и левым полушариями головного мозга, которые должны работать в гармонии.

По Уралу проходит граница между Европой и Азией, а также граница между Восточным и Западным полушариями. По нему также проходит крупнейший в мире геологический разлом. В Авесте это место названо серединой мира. Урал – это не просто граница между Европой и Азией, но и граница между Восточным и Западным полушариями планеты. Их можно сравнить с правым и левым полушариями головного мозга, которые должны работать в гармонии.

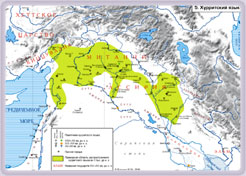

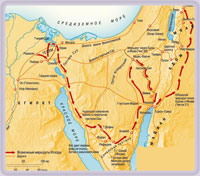

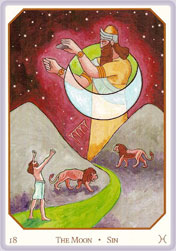

Как рассказывается в работе «Культ Ура», шумерский Ур был крупнейшим экономическим и политическим центром Месопотамии, и построен для Нанны (Сина) – сына Энлиля, руководившего миссией нибируанцев на Земле. Когда они правили, Иерусалим назывался Ур-Шалем и стал их космопортом после Потопа. Ур вписан в название звезды Аркт-Ур являющейся ярчайшей звездой всего Северного полушария, пробуждающей к галактическому познанию (см. книгу Хосе Аргуэльеса «Зонд с Арктура»).

|

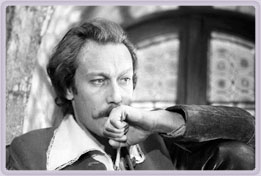

| Максимовский камень на реке Чусовой |

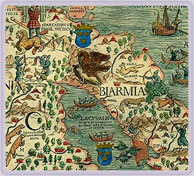

Корень «Ур» вписан в название «Урал» – географического региона в России и Казахстане, протянувшегося между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами. В античных источниках Урал отчасти связывают с Рипейскими и чаще с Гиперборейскими горами. Русские летописи называли Уральские горы Поясовым или Большим Камнем, а также же Земным Поясом. Это не случайно, ведь Урал является границей Европы и Азии.

Протяженность Уральской горной цепи – более 2000 км., ширина — от 40 до 150 км. Уральские горы — единственная горная цепь, которая пересекает Россию с севера на юг, преимущественно вдоль 60-го меридиана. Она является самой длинной в СНГ.

Ученые определяют возраст Уральского горного массива более чем в 400 миллионов лет. Кавказ, Карпаты и Альпы образовались только 40-50 млн. лет назад. Поэтому, Уральские горы не такие высокие как тот же Гималаи или Анды. Хотя ни одна горная система мира не может сравниться с Гималаями по числу «семитысячников» и «восьмитысячников», их гипотетический возраст менее 40 млн. лет. Они более чем в 10 раз моложе Уральских гор.

Черный Камень

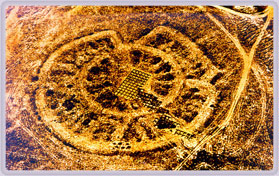

Уральские горы являются одними из самых древних на Земле. На территории Челябинской области находится самая древняя гора планеты. Она расположена у истоков речки Изранды, берущей свое начало у юго-западных склонов этой горы. Поэтому, породы, из которых она сложена, названы израндитом. Имя этой горы – Карандаш, что является переделкой тюркского Кара-Таш – «Черный Камень». Старше израндита на Южном Урале пород нет. Это почти черная порода, которая по составу ближе к земной мантии, нежели к земной коре. Встретить его на планете, тоже практически, невозможно. Возраст израндита, из которого состоит гора Карандаш, по предварительным оценкам составляет 4,2 млрд. лет, при этом возраст самой Земли примерно 4,5 млрд. лет. В израндите нет никакой органики, поэтому, иногда еще его называют «инопланетным». Это определение недалеко от правды, учитывая древнейшую историю Урала и, особенно, его южной части. В Челябинской области расположены Аркаим (см. ниже) и Аримойя.

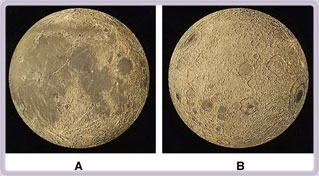

Есть источники, в которых рассказывается, что когда Земля была частью планеты Тиамат, нынешние Уральские горы находились в центре Тиамат и служили местом, где размещались генераторы, удерживающие силовое поле планеты. После того, как Нибиру получила приказ уничтожить Тиамат и населявших ее рептилий, один из спутников Нибиру был направлен в центр Тиамат, чтобы уничтожить генераторы и расколоть ее на две части. Как хорошо известно из глиняных табличек шумеров, верхняя часть Тиамат превратилась в Землю, а нижняя – в Пояс астероидов или «Кованый браслет», как его называли шумеры. Таким образом, современный Урал является свидетелем очень древней истории.

Аркаим и Уралан

В работе «Миссия Сфинкса» Сергей Канашевский рассказывает об особой роли Южного Урала в истории планеты и о трех кристаллах, энергии которых образуют основу Сакрального сердца Земли. Первый – это сфинкс в Гизе, второй – это Уралан, на Южном Урале, а третий – Саэльвотор, на Байкале. Все три связаны между собой священными энергетическими каналами. Сфинкс является изображением паската. Лев не случайно считается символом царской власти, разумные львы (паскаты) из звездной системы Сириуса всегда оказывали существенное влияние на развитие человеческой цивилизации.

Уралан расположен рядом с Аркаимом – городом ариев, относящимся к Бронзовому веку

Уралан расположен рядом с Аркаимом – городом ариев, относящимся к Бронзовому веку  (III-II тыс. до нашей эры). В 2005 году его посетил Владимир Путин.

(III-II тыс. до нашей эры). В 2005 году его посетил Владимир Путин.

Название «Аркаим» было дано по наименованию доминирующей над местностью горы, располагающейся в 4 км к югу от поселения. Сам

топоним «Аркаим» и это место – очень древние, связанное с городом Аримойя. Причем города с таким названием существовали и в долемурийские, и в лемурийские времена, но были разрушены или покинуты. Последними, кто построил на этом месте новые поселения (страну городов), были древние арии, жившие на этой территории за несколько тысяч лет до нашей эры (см. работу «Пермь Великая – легендарная земля»).

Уралан называется антенной, принимающей энергию. На древнем долемурийском языке, которым пользовались хорайонцы (хранители учения Солнца), «Ур» означает «то, что внутри круга, сферы». Отсюда, кРУг и УР.

Аркаим находятся приблизительно на одной географической широте со Стоунхенджем, Чернобылем и Костенками (под Воронежем) – одним из древнейших протогородов на планете, поселения в этом месте относятся к периоду 40-18 тыс. лет назад. Научно доказано, что на месте нынешних Костенок первые Homo Sapiens жили еще 45 000 – 50 000 лет назад и отсюда они начали заселять Европу, в которой археологических находок древнее 30.000 лет не обнаружено. Родиной Homo Sapiens считается Южная Африка – вотчина создателя человечества нибируанца Энки.

Существует множество версий происхождения топонима «Урал». По всей вероятности, он был усвоен из башкирского языка, куда он пришел из еще более старых языков. Первоначально общим словом «Урал» называли только современные земли Южного Урала, где живут башкиры. Первые заводы на Урале появились по указу Петра I, а также стараниями видного ученого и государственного деятеля петровской эпохи Якова Брюса. Благодаря усилиям Василия Татищева – ученика Якова Брюса, в начале XVIII века прочно закрепляется в деловом и разговорном языке слово «Урал», вместо ранее использовавшегося названия «Большой Камень».

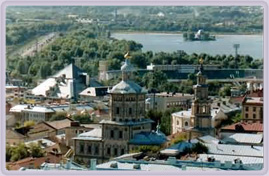

II. Связи Ур-Ала с Ур-Шалемом

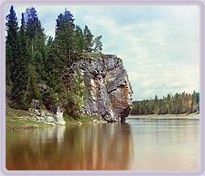

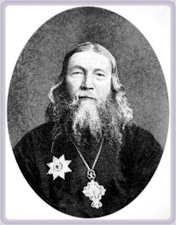

Судьба интересно связала через людские судьбы Ур-Ал и Ур-Шалем (Иерусалим). Руководитель Русской Духовной миссии на Святой Земле архимандрит Антонин (Капустин), родом с Урала, из Перми Великой построил в XIX веке Елеонскую колокольню или «Русскую свечу» – самое высокое здание в Иерусалиме. Ее высота составляет 64 метра, но она кажется значительно выше, т. к. стоит на вершине самой высокой горы Елеон (или Масличная гора) вблизи Иерусалима.

Самый большой колокол (~5 т.) для этой колокольни был отлит в России на средства уральского (соликамского) купца Александра Рязанцева и на руках за 7 дней доставлен из порта на свое место в Иерусалим (Ур-Шалеме). Более того, эта Иерусалимская колокольня, спроектированная архимандритом Антонием, стала увеличенной копией колокольни с его малой родины – села Батурина Пермской губернии, являющейся частью Урала (Ур-Ала).

Символична и фамилия архимандрита Антонина – Капустин (см. ниже). В Архангельской области, которую ранее заселяли зыряне (предки коми) расположен космодром Капустин Яр. В XIV веке в нынешней Архангельской области начал крестить зырян Стефан Пермский, канонизированный при Иване Грозном, на царском гербе которого впервые появилась Пермь Великая. С духовной миссии Стефана Пермского Русь стала превращаться в семью народов, после бескровного вхождения в ее состав зырян.

Символична и фамилия архимандрита Антонина – Капустин (см. ниже). В Архангельской области, которую ранее заселяли зыряне (предки коми) расположен космодром Капустин Яр. В XIV веке в нынешней Архангельской области начал крестить зырян Стефан Пермский, канонизированный при Иване Грозном, на царском гербе которого впервые появилась Пермь Великая. С духовной миссии Стефана Пермского Русь стала превращаться в семью народов, после бескровного вхождения в ее состав зырян.

Рождение в Великом Устюге Стефана Пермского предсказал родоначальник Российского императорского дома Романовых Прокопий Праведный. Судьба этого царственного рода тоже окажется тесно переплетенной с Уралом и Ур-Шалемом (Иерусалимом).

Романовы

В крипе Гефсиманского храма Марии Магдалины покоятся мощи княгини Елизаветы Федоровны, принявшей на Урале в Алапаевске (Пермская губерния) мученическую смерть от местных красноармейцев (большевиков), возглавляемых Яковом Свердловым. Место предполагаемого обретения отсеченной головы Иоанна Предтечи находится в Иерусалиме на территории русского Елеонского монастыря, известного своей колокольней «Русская свеча» – самого высокого здания Иерусалима.

В крипе Гефсиманского храма Марии Магдалины покоятся мощи княгини Елизаветы Федоровны, принявшей на Урале в Алапаевске (Пермская губерния) мученическую смерть от местных красноармейцев (большевиков), возглавляемых Яковом Свердловым. Место предполагаемого обретения отсеченной головы Иоанна Предтечи находится в Иерусалиме на территории русского Елеонского монастыря, известного своей колокольней «Русская свеча» – самого высокого здания Иерусалима.

|

| Вид на колокольню «Русская свеча» и Вознесенский храм, 1890-е годы |

Предок рода Романовых – Прокопий Праведный был причислен к лику святых при Иване Грозном, первой женой которого стала праправнучка Прокопия. Иван Грозный дал Устюгу статус «Великий». Сам Иван Грозный был крещен в день Усекновения головы Иоанна Предтечи в Троицком монастыре (ныне – Лавра), основанной Сергием Радонежским.

Трагедия 11 сентября 2001 года произошла точно в день Усекновения головы Иоанна Предтечи, который крестил Иисуса Христа в водах Иордана. В Индийских учениях о сотворении мира, усекновение головы означает открытие чакры Мудрости и возможностью перехода от материалистического к духовному сознанию.

Более того, впервые печать Пермской земли была помещена на большой общероссийской государственной печати именно при Иване Грозном в конце XVI века, в 1918 году на этой земле уральские большевики казнили царскую семью. Иван Грозный стал первым царем, а это слово, возможно, уходит корнями к слову «Сар», т. е. «господин», являющееся эпитетом Нибиру.

В Иерусалиме в Вознесенском храме, как было сказано выше являющегося местом предполагаемого обретения головы Иоанна Предтечи, похоронен и ее строитель архимандрит Антонин (Капустин), родом из Пермской губернии и самая известная из игумений монастыря – Тамара (1890-1979), дочь великого князя Константина Романова – многолетнего президента Академии наук, историка, поэта. Его семья была близка к великой княгине Елизавете Федоровне, чьи мощи ныне покоятся в вышеуказанном храме Марии Магдалины – одном из символов Иерусалима. Три брата игуменьи Тамары погибли вместе с Елизаветой Федоровной на Урале, в Алапаевске. Муж игуменьи Тамары, грузинский князь Багратион-Мухранский погиб в Первую Мировую войну. Ее младшая сестра Вера умерла в 2002 году, пережив своих старших братьев на 84 года. Максим Горький просил Ленина не расстреливать князя Константина Романова, далекого от политики и сделавшего так много для просвещения. Ответ Ленина был краток: «Он – прежде всего Романов».

Сам Гефсиманский участок, на котором расположен этот русский (православный) храм в честь святой Марии Магдалины, был приобретен в XIX веке на средства императорской семьи Романовых, для строительства храма в память императрицы Марии Александровны, жены императора Александра II.

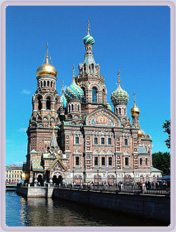

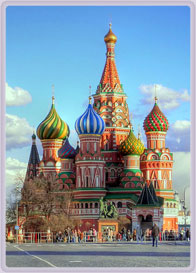

Как храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге стал памятником Александру II, так и храм в Гефсимании (Иерусалиме), построенный также в русском (а не в византийском) стиле стал памятником его супруге Марии Александровне.

Как храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге стал памятником Александру II, так и храм в Гефсимании (Иерусалиме), построенный также в русском (а не в византийском) стиле стал памятником его супруге Марии Александровне.

В храме Спаса на Крови (Воскресения Христова) проявилась символика числа 18, как в судьбе императора Александра II. Он родился в 1818, бесстрашно принял смерть в 1881. Храм на месте его смертельного ранения был заложен 18 октября. Высота самого высокого купола — 81 метр. 18 лет находился в центральном куполе храма неразорвавшийся немецкий фугасный снаряд массой около 150 кг. Его обнаружили только в 1961 году. Он был извлечён при помощи лебёдки, вывезен из города и уничтожен в районе Пулковских высот. В 1881 году ушёл из этой жизни великий русский хирург Николай Пирогов.

Ожидая реставрации, храм простоял в лесах несколько десятков лет. Когда их сняли в 1991 году, произошли события, приведшие к концу советской власти и развалу Советского Союза, тоже в самом начале применявших революционный террор. Главный из колоколов весил символические 1100 пудов. Храм создан как собирательный образ церквей и соборов Москвы и Ярославля времён Ивана Грозного и начала правления Романовых.

В храме Спаса на Крови есть фреска, изображающая Прокопия Праведного Устюжского чудотворца, основателя рода Романовых (см. фото). Прокопий считается одним из небесных покровителей Санкт-Петербурга, стоящего на Нильском меридиане.

В храме Спаса на Крови есть фреска, изображающая Прокопия Праведного Устюжского чудотворца, основателя рода Романовых (см. фото). Прокопий считается одним из небесных покровителей Санкт-Петербурга, стоящего на Нильском меридиане.

Прокопий Праведный предсказал рождение в Устюге Стефана Пермского, горельеф которого с восточной (алтарной) стены Храма Христа Спасителя смотрит на памятник царю-освободителю Александру II, установленному в наше время напротив этого храма (см. фото). Александр II не только освободил российских крестьян, он помог правительству Линкольна выстоять в их Гражданской войне, в их борьбе с рабством.

Прокопий Праведный предсказал рождение в Устюге Стефана Пермского, горельеф которого с восточной (алтарной) стены Храма Христа Спасителя смотрит на памятник царю-освободителю Александру II, установленному в наше время напротив этого храма (см. фото). Александр II не только освободил российских крестьян, он помог правительству Линкольна выстоять в их Гражданской войне, в их борьбе с рабством.

В. И. Ленин в Кремле на первом Всероссийском субботнике. 1 мая 1920 г.

До революции, памятник Александру II Освободителю располагался в Московском Кремле на склоне Кремлевского холма, обращенного к Москве-реке. Весной 1918 года статуя императора была убрана, а в 1928 году этот памятник был окончательно уничтожен. Примечательно, что рядом с этим памятником в 1920 году проводился первый Всероссийский субботник, в котором принимал участие руководитель Советского государства В.И. Ленин и впоследствии этот факт активно использовался в пропаганде.

Храм Христа Спасителя появился на месте Алексеевского монастыря в конце XIX века. В главном куполе нового храма уже тогда появилась надпись, прославляющая Элохим (т. е. нибируанцев), чей космопорт размещался на месте нынешнего Иерусалима.Сам храм Христа Спасителя был создан на месте Алексеевского монастыря, основанного по указу Ивана Грозного для сестер Зачатьевского монастыря, сгоревшего в пожаре 1547 года. Зачатьевский монастырь был основан игуменьей сестрой митрополита Алексея, духовного отца Дмитрия Донского. В нем находилась подаренная митрополиту Алексею Константинопольским патриархом икона Спаса Нерукотворного, которой Стефан Пермский добровольно приводил к христианству зырян (предков коми) в XIV веке. Трудами Стефана Пермского Русь начала становиться многонациональным государством. Через несколько столетий, в начале XVIII века этой иконой Петр I освящал закладку Санкт-Петербурга, который он основал на Нильском меридиане, как и Константинополь, откуда пришла в XIV веке эта икона на Русь.

|

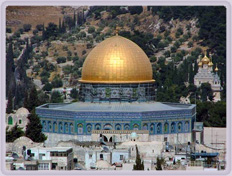

| Купол Скалы. Склон за ним – Елеонская (Масличная или Оливковая) гора, на которой расположены Гефсимания и пятиглавый православный храм Марии Магдалины. |

От входа в храм Марии Магдалины и из царских врат, открывается вид на Золотой Купол Храмовой горы, где в X веке до нашей эры царем Соломоном был построен Иерусалимский храм, а до него на этом месте был вышеупомянутый космопорт нибируанцев.

В Ветхозаветные времена Иерусалимский храм был единственным храмом в мире, посвященный Единому Богу, которого чтут все три монотеистические религии – иудаизм, христианство, ислам (уходящие корнями к наследию Нибиру), предтечей которых стал египетский фараон-реформатор Эхнатон.

На северной стене храма Марии Магдалины, она изображена в синем круге, вписанном в желтый треугольник. Это цвета частоты, на которой вибрирует магнитная энергия Крайона. Не случайно, именно от этого храма, одного из символов Иерусалима, открывается прекрасный вид на Купол Скалы, также сделанный в тех же цветах частоты магнитной энергии Крайона и тоже являющийся одним из символов Иерусалима. У храма Марии Магдалины, как и у Купола Скалы, золотые купола. Первый был построен в XIX веке на средства императорской семьи Романовых, а второй был привезен из Баальбека, который был космопортом нибируанцев до Потопа.

На северной стене храма Марии Магдалины, она изображена в синем круге, вписанном в желтый треугольник. Это цвета частоты, на которой вибрирует магнитная энергия Крайона. Не случайно, именно от этого храма, одного из символов Иерусалима, открывается прекрасный вид на Купол Скалы, также сделанный в тех же цветах частоты магнитной энергии Крайона и тоже являющийся одним из символов Иерусалима. У храма Марии Магдалины, как и у Купола Скалы, золотые купола. Первый был построен в XIX веке на средства императорской семьи Романовых, а второй был привезен из Баальбека, который был космопортом нибируанцев до Потопа.

III. Капустин

Капустин Яр – ракетный военный полигон в Архангельской области, на территории которой сегодня расположен Котлас, в котором начал крещение зырян Стефан Пермский. Котлас оказался связанным с Храмом Христа Спасителя, когда после начала Великой Отечественной войны Советское правительство решило демонтировать металлоконструкции Дворца Советов (возводимого на месте Храма Христа Спасителя) для строительства мостов железной дороги от Котласа до Воркуты. Более того, Котлас невольно оказался связанным и с ядерным апокалипсисом, см. «Элохим и Храм Христа Спасителя».

Капустин Яр иногда называют «Русский Розвелл», где якобы во времена СССР находились или исследовались захваченные или потерпевшие крушение корабли инопланетян.

Архимандрит Антонин (Капустин) – один из наиболее деятельных русских подвижников на Святой Земле, был родом из Пермской губернии, к освоению которой Великий Устюг и Архангельск имеют прямое отношение. Антонин (Капустин) не только построил самое высокое здание Иерусалима – православную колокольню, но и две обсерватории. Одну он устроил в Сторожевой башне на русском участке в Хевроне, а вторую – вблизи Горненского монастыря в Иерусалиме. Нибируанцы использовали территорию нынешнего Иерусалима, в частности гору Мориа, для своего космопорта. Может эта древняя память и зовет миллионы паломников и туристов в сердце Святой Земли.

Архимандрит Антонин (Капустин) – один из наиболее деятельных русских подвижников на Святой Земле, был родом из Пермской губернии, к освоению которой Великий Устюг и Архангельск имеют прямое отношение. Антонин (Капустин) не только построил самое высокое здание Иерусалима – православную колокольню, но и две обсерватории. Одну он устроил в Сторожевой башне на русском участке в Хевроне, а вторую – вблизи Горненского монастыря в Иерусалиме. Нибируанцы использовали территорию нынешнего Иерусалима, в частности гору Мориа, для своего космопорта. Может эта древняя память и зовет миллионы паломников и туристов в сердце Святой Земли.

Когда Антонин (Капустин) путешествовал по Святой Земле, он всегда возил с собой подзорную трубу для изучения звезд. Интерес к астрономии роднил его с тогдашним иерусалимским патриархом. Более того, незадолго до своей смерти тяжело больной Антонин (Капустин) нашел в себе силы побывать в обсерватории на Елеонской горе. Они посмотрели на любимые обеими звезды, попрощались, и больше уже никогда не виделись, т. к. Антонин (Капустин) умер через несколько дней после этой встречи.

Будущий архимандрит Антонин (Капустин) родился в селе Батурино, Пермской губернии, которая располагалась по обоим склонам Уральских гор, пока не была упразднена в 1923 году и включена в состав Уральской области с центром уже не в Перми, а в Екатеринбурге. Название его родного села показывает связь с украинским городом Батурин – последней резиденцией гетманов Левобережной Украины, а также с вулканом и озером Батур, расположенными на острове Бали, являющиеся мощными местами силы планеты.

После окончания духовного училища, архимандрит Антонин поступил в Пермскую Духовную семинарию, а 1836 году перевелся в Екатеринославскую духовную семинарию, ректором которой был его дядя Иона (магистр Московской духовной академии). Говоря о духовности и Екатеринославле, нельзя не упомянуть основательницу Международного Теософского Общества Е. П. Блаватскую.

IV. Блаватская, Витте и Рерихи

Екатеринославль (Днепропетровск) – родина Елены Петровны Блаватской (1831-1891), основательницы Теософского Общества и ученицы Махатм или Великих Душ, являющихся наставниками человечества. Среди ее учителей были Махатмы Мория, Кут Хуми и Джуал Кхул. Изучив эзотерические учения самых разных народов планеты, и побывав во многих местах, где жили древние цивилизации, включая Мексику, Перу, Японию, Индию, Тибет, она стала одним из самых выдающихся философов и мистиков второй половины XIX – начала XX вв. Ее кармические «заслуги» определили ее особое положение и возможность получать знания от вышеуказанных Махатм.

Екатеринославль (Днепропетровск) – родина Елены Петровны Блаватской (1831-1891), основательницы Теософского Общества и ученицы Махатм или Великих Душ, являющихся наставниками человечества. Среди ее учителей были Махатмы Мория, Кут Хуми и Джуал Кхул. Изучив эзотерические учения самых разных народов планеты, и побывав во многих местах, где жили древние цивилизации, включая Мексику, Перу, Японию, Индию, Тибет, она стала одним из самых выдающихся философов и мистиков второй половины XIX – начала XX вв. Ее кармические «заслуги» определили ее особое положение и возможность получать знания от вышеуказанных Махатм.

В своих работах она дала популярное объяснение понятий кармы и реинкарнации, доказывала важность Морали и Братства для эволюции и развития человека и человечества, она показывала, что все основные религии происходят из одного первоначального источника. Деятельность ее Теософского общества привела к повышению интереса западного мира к буддизму и индуизму. Махатма Ганди сказал о Блаватской: «Я был бы вполне удовлетворен, если бы смог поцеловать краешек ее платья».

Ее двоюродным братом был Сергей Юльевич Витте – один из виднейших государственных деятелей России за всю ее историю. О его заслугах будет сказано ниже. Неоценимый вклад Витте в ускоренное развитие промышленности и финансовой системы страны сопоставим с вкладом его двоюродной сестры в мировую эзотерику.

Их матери были дочерьми Саратовского губернатора А. М. Фадеева, который был дедом Е. П. Блаватской по отцовской линии. На этом посту он приобрел искреннюю любовь всего населения, всех сословий, оставил о себе светлую память бескорыстного, даровитого администратора. Дети и внуки А. М. Фадеева составили целую плеяду талантливых людей России. Его супруга княжна Елена Павловна Долгорукая, женщина в высшей степени одаренная, была хорошо известна научному миру не только России, но и Европы. На должность Саратовского губернатора А. М. Фадеев был назначен по одобрению Николая I – родоначальника Кремлевской елки, см. «Сталин и Новый Год».

После смерти матери, которая была незаурядной писательницей, Елена жила у дедушки в Саратове. Здесь, в богатой библиотеке, доставшейся ей от своего отца, она уделяла особое внимание книгам по средневековому оккультизму. Также, некоторые авторы считают, что ее дед по материнской линии П. В. Долгоруков был известным масоном и розенкрейцером.

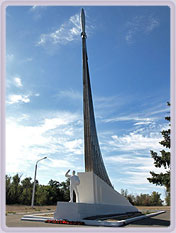

Саратов – это не случайность в их судьбе. Этот город хранит множество тайн, связанных с Индией, Шумером и Космосом. Именно Саратов стал тем место, откуда Юрий Гагарин начал свой путь в небо в юности и где приземлился после своего исторического полета в Космос, открывшего новую эпоху в развитии человечества.

Также не случайно рождение Е. П. Блаватской в Екатеринославле. Сегодня этот город, сменивший в годы Советской власти свое имя на Днепропетровск, является космической столицей Украины. Более того, желто-синий флаг этой страны, как Купол Скалы и Храм Марии Магдалины в Иерусалиме (Ур-Шалеме), отражает цвета магнитной энергии Крайона. В Днепропетровске расположен ведущий мировой центр ракетостроения «Южмаш». Здесь был создан самый мощный в мире боевой ракетный комплекс. Главным конструктором системы управления этого комплекса был Владимир Уралов.

Литературный псевдоним Елены Петровны Блаватской — Радда-Бай.

|

| Днепропетровск (Екатеринославль), памятный знак на доме-музее Е. П. Блаватской |

P. S. На памятном знаке в центре звезды Тау – Отец Всевышний, звезда – древний индийский символ мироздания. Один треугольник (острием вверх) символизирует эволюционное восхождение материи. Второй символизирует нисхождение духа в материю. Два треугольника – это и есть звезда Давида или Меркаба, о чём на сайте сейчас ставится много работ, т. к. этот знак связан с Переходом. Полумесяц – это змея, кусающая свой хвост (Уроборос) – колесо Сансары. Над звездой Свастика – универсальный символ Мироздания, встречающийся во многих культурах. В самом верху – изображение священного звука Ом.

Родословная Е. П. Блаватской с материнской стороны восходит через Михаила Черниговского к князю Рюрику – основателю государственности на Руси. Потомком самого Михаила Черниговского был и другой известный философ-мистик, современник Е. П. Блаватской – король Людвиг II Баварский, чьим самым знаменитым замком-сказкой стал Нойшванштайн.

В 18 лет в Тифлисе, желая обрести полную независимость и важный для того времени статус замужней дамы, Елена заключила фиктивный брак с человеком значительно старше ее по возрасту – сорокалетним вице-губернатором Еревана Никифором Владимировичем Блаватским.

Тифлис (груз. Теплое Место) — место рождения рождения двоюродного брата Елены Петровны Блаватской — Сергея Юрьевича Витте, прошедшего путь государственной службы от специалиста в управлении Одесской железной дороги до Председателя Совета министров при Николае II.

.

Сергей Юльевич Витте

Работая в правительстве, Витте добился права назначать сотрудников в зависимости от их работоспособности, а не близости к правящим кругам. Проводил независимую кадровую политику, он издал циркуляр о привлечении на службу лиц с высшим образованием. Много внимания уделял созданию образовательной системы, готовившей кадры для отечественной промышленности, которую защищал вместе с Д. И. Менделеевым.

Витте сделал многое для развития гражданских свобод в России. Он понимал, что они зависят от уровня сознания самих граждан, который очень часто определяется уровнем развития технологий и промышленности. Витте выступал за развитие промышленности, усиление торгово-промышленного класса и увеличение емкости внутреннего рынка. Он призывал дворянство не почивать на лаврах прошлого и своего привилегированного положения, а заниматься этими отраслями хозяйства (помимо земледелия). В этом он видел непреложный закон капитализма, к которому переходила Россия.

Витте был сторонником ускоренного развития промышленности и развития капитализма в стране. Фактически, он был автором и локомотивом первой российской индустриализации в конце XIX века. Витте провел реформу налогообложения промышленности и денежную реформу по введению золотого стандарта рубля. В результате Россия почти два десятилетия (до 1914) имела устойчивую валюту, обеспеченную золотом, что способствовало усилению инвестиционной активности и увеличению притока иностранных капиталов в страну.

Витте выступал за реформирование крестьянской общины и освобождения крестьянина от давящей опеки властей на местах и общины. Он добился отмены круговой поруки в общине, телесных наказаний крестьян и облегчения для них паспортного режима. Витте активно способствовал переселению крестьян на свободные земли, при нем была расширена деятельность Крестьянского поземельного банка, изданы законы и нормативные правила о мелком кредите. Его целью был свободный и уважаемый крестьянин, способный эффективно трудиться и развивать передовые технологии в сельском хозяйстве. Разработанная Витте программа реформ была воплощена в жизнь Петром Столыпиным, использовавшего нереализованные идеи Витте.

Велика заслуга Витте в проведении многих важных государственных реформ, среди которых: создание Государственной Думы, преобразование Государственного Совета, введение избирательного законодательства и редактирование Основных государственных законов Российской империи и др.

Витте активно проводил в жизнь проект сооружения Транссибирской магистрали и ее южной ветки – Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), которая укрепила влияние Российской империи на Дальнем Востоке и стала причиной создания россиянами ныне китайского города Харбин, о связи которого с семьей Рерихов, будет сказано ниже.

Помимо государственных наград, Витте был удостоен звания «Почетный гражданин Казани» за активное участие в строительстве Казанско-Рязанской железной дороги. В период активной работы Витте на железнодорожном транспорте, в российских пассажирских поездах впервые появились подстаканники современной формы в металлическом окладе.

Витте начал вводить винную монополию на алкоголь, которая стала одним из важных источников пополнения государственного бюджета.

Как было сказано выше, Витте был удостоен звания «Почетный гражданин Казани», а выбранный им для руководства за строительством КВЖД Николай Свиягин стал одним из основателей Харбина. Его фамилия происходит от названия реки Свияга, на которой в XVI веке Иваном Грозным был построен город Свияжск, как плацдарм для взятия Казани.

Харбин и Рерихи

Харбин – слово не китайское. Его доподлинное происхождение и точный перевод до сих пор неизвестны. Будущему Харбину в официальных планах и переписке первоначально дали название Сунгари, что, как считается, означает «Млечный Путь». Многие отмечают особую энергетику этого места. Это неудивительно, если знать, что Сунгирь (под Владимиром) — место уникальной цивилизации во времена Лемурии. Его выгодное географическое положение на пересечении большого водного пути и железной дороги предопределило быстрое развитие и становление большого города, центра тяжелой промышленности, давшего впоследствии толчок к мощному индустриальному развитию всего Китая.

Харбин (Сунгари) был основан и развит в конце XIX века россиянами, когда Россия начала строительство Великого Сибирского пути с целью установить прямое железнодорожное сообщение между Западной Европой странами Восточной Азии, а также получить выход в незамерзающие порты на Тихом океане и защитить свои дальневосточные границы.

Инициатором решения провести ее через Северную Маньчжурию (Китай) стал вышеуказанный С. Ю. Витте (двоюродный брат Е.П. Блаватской), тогдашний министр финансов, считавший Россию торговым и культурным мостом между технологически передовой Европой и богатой традициями Азией.

Местопребыванием Управления дороги был избран Харбин, основанный 6 мая 1898 года, когда инженер А. И. Шидловский от имени Управления дороги заключил договор на приобретение земельного участка под городское строительство. Ни один город в мире не мог похвастаться таким темпом стремительного, индустриального и культурного развития за столь короткий срок, как Харбин. Его население к 1903 году составляло уже 40 тыс. человек, а к 1917 году число его жителей превысило 100 тыс. Из них только 11,5 % родились в Харбине. Благодаря темпам и вектору, заданному тогда россиянами, сегодняшний Харбин является высокоразвитым центром культуры и искусства, а также одним из крупных научных центров Китая.

В американской историографии Харбин считается символом Запада и первым проектом такого рода российского правительства после Санкт-Петербурга. В то время было принято считать, что Санкт-Петербург стал прорывом в Европу, а Харбин – в Азию. Многие архитекторы Харбина – столицы Маньчжурии, были выпускниками санкт-петербургских учебных заведений, хотя эти города были построены в стилях (обликах), соответствующих им эпох: Санкт-Петербург – это классицизм (как положено столице), а Харбин – это модерн, что соответствовало его задачам.

В Харбине жил и работал средний брат Николая Константиновича Рериха – Владимир Константинович Рерих (1882-1951), воевавший в период Гражданской войны на стороне белых, в армии известного барона-мистика Унгерна. К концу этой войны он оказался в Центральной Сибири, откуда с остатками белых частей прошел через Алтай, Китайский Туркестан и всю Монголию. В конечно итоге, он поселился в Харбине, став знатоком Монголии, Маньчжурии и всего Китайского Дальнего Востока. Его познания оказались полезными Н. К. Рериху и его семье.

В.К. Рерих 30 лет постоянно проживал в Харбине, участвовал в деятельности культурных и образовательных учреждений Маньчжурского края, стал заметной фигурой российского зарубежья.

В Харбине в 1934 году был образован Русский комитет Пакта Рериха по защите всех сокровищ искусства и науки, культурных ценностей при вооружённых столкновениях. На его учреждении присутствовали известные люди города, а также Н. К. Рерих, его старший сын Ю. Н. Рерих и брат В. К. Рерих.

С мая по ноябрь 1934 года экспедиция Н. К. Рериха жила в Харбине. Сначала была надежда, что В. К. Рерих уедет с ними, чтобы жить и работать в индийской долине Кулу, в основанном его старшим братом и его семьей Институте Гималайских исследований «Урусвати». Однако по Совету, переданному через Рерихов, В. К. Рерих остался в Харбине и активно участвовал в работе местной группы по изучению Учения Живой Этики. Двоим ее членам – Б. Н. Абрамову и А. П. Хейдоку Н. К. Рерих вручил привезенные с Гималаев кольца ученичества в знак особого доверия и духовной близости. Даже после отъезда Н. К. Рериха из Харбина, их связь продолжалась.

Переписка со старшим братом и его семьей занимала важное место в его духовной жизни. Еще задолго до встречи в Харбине, он спрашивал в письмах о Восточном Учителе. На протяжении более 10 лет он получал различные советы и наставления от Е. И. Рерих, через которую передавали Учение те же Тибетские Махатмы, которые были учителями Е. П. Блаватской.

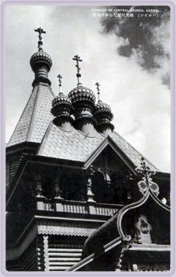

Главный православный храм Харбина был назван (как и Николай Рерих) в честь святого Николая Чудотворца, который являлся Небесным покровителем города. Не исключено, что он был выбран не без учета имени тогдашнего императора Николая II. И не случайно, главный храм посвящённый этому святому, был подчеркнуто украшен шашечным покрытием Вологодского типа. На территории нынешней Вологодской области находится Великий Устюг, чьи первопроходцы освоили Сибирь и дальний Восток. Образ Николай Чудотворца неразрывно связан с Рождеством и Новым Годом, столицей которого является расположенный в Вологодской области Великий Устюг.

Главный православный храм Харбина был назван (как и Николай Рерих) в честь святого Николая Чудотворца, который являлся Небесным покровителем города. Не исключено, что он был выбран не без учета имени тогдашнего императора Николая II. И не случайно, главный храм посвящённый этому святому, был подчеркнуто украшен шашечным покрытием Вологодского типа. На территории нынешней Вологодской области находится Великий Устюг, чьи первопроходцы освоили Сибирь и дальний Восток. Образ Николай Чудотворца неразрывно связан с Рождеством и Новым Годом, столицей которого является расположенный в Вологодской области Великий Устюг.

По указу Святейшего Синода в 1908 году этот храм был признан собором, а с учреждением в Харбине в 1922 году самостоятельной епархии объявлен резиденцией правящего епископа с наименованием «кафедральный».

Елизавета Федоровна (Урал, Харбин, Иерусалим)

Как было сказано выше, в Иерусалиме в церкви Марии Магдалины (что в Гефсимании) с 1921 года хранятся мощи великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары. Они, как и остальные члены Царской семьи, приняли смерть на Урале. Однако, для Елизаветы Федоровны, единственной из всех Романовых, последним местом упокоения стал Иерусалим, путь в который пролег через Харбин в Маньчжурии (КНР).

Впервые она выразила желание быть похороненной в Иерусалиме в 1888 году, когда прибыла сюда со своим мужем, Великим Князем Сергеем Александровичем (пятым сыном императора Александра II), на освящение церкви Марии Магдалины, в которой сейчас покоятся ее мощи.

Впервые она выразила желание быть похороненной в Иерусалиме в 1888 году, когда прибыла сюда со своим мужем, Великим Князем Сергеем Александровичем (пятым сыном императора Александра II), на освящение церкви Марии Магдалины, в которой сейчас покоятся ее мощи.

По замыслу создателей – Царской Семьи и начальника Русской Духовной Миссии архимандрита Антонина Капустина (см. выше), родом с Урала, Гефсимания должна быть одним из красивейших мест «Русской Палестины». Именно он предложил и реализовал строительство храма на склоне Елеонской горы в память императрицы Марии Александровны – матери императора Александра III и великого Князя Сергея Александровича, мужа Елизаветы Федоровны.

Елизавета Федоровна была необыкновенной женщиной, в Европе считали, что есть только две красавицы на Европейском Олимпе, и та и другая – Елизаветы. Елизавета Австрийская, супруга императора Франца Иосифа, и Елизавета Федоровна.

Елизавета Федоровна была старшей сестрой Александры Федоровны, будущей русской императрицы, жены Николая II, также впоследствии принявшей мученическую смерть на Урале. Их бабушкой была английская королева Виктория. Отчество «Федоровна» они обе приняли по русской традиции, в честь иконы Федоровской, которой призывали в 1613 году Романовых на российский престол в Костроме.

После поездки в 1888 году на освящение Храма Марии Магдалины в Иерусалиме, Сергей Александрович стал председателем Палестинского общества, а Елизавета Федоровна приняла твердое решение перейти в православие. Хотя отец не благословил её на этот шаг, она в 1891 году приняла Православие.

P. S. На момент написания работы, Председателем Императорского Палестинского Общества является С. В. Степашин, Председатель Счетной палаты Российской Федерации, родившийся в 1952 году в Маньчжурии, через которую в 1920 году везли останки Елизаветы Федоровны в Иерусалим. В 1995 году он по собственной просьбе ушел в отставку после теракта в Буденновске.

В 1905 году Сергей Александрович был убит бомбой, брошенной террористом Иваном Каляевым у Никольских ворот Кремля. Позднее Елизавета Федоровна посетила в тюрьме убийцу и передала ему прощение от имени Сергея Александровича. Каляев признался Елизавете Федоровне, что не убил его раньше, т. к. она была рядом с ним. Великая княгиня подавала прошение императору Николаю II о помиловании террориста, но оно не было удовлетворено. Кстати, Николай II, тогда еще цесаревич, был тем, кто держал в 1884 году венцы на свадьбе Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича, брата российского императора Александра III.

После гибели мужа Елизавета Федоровна заменила его на посту Председателя Императорского Православного Палестинского общества и исполняла эту должность с 1905 по 1917 годы. Несмотря на все договоренности Германии с большевиками, она отказалась покинуть Россию после их прихода к власти.

В апреле 1918 года Елизавета Федоровна была заключена под стражу и выслана из Москвы в Пермь. В мае 1918 года ее вместе с другими представителями дома Романовых перевезли в Екатеринбург и разместили в гостинице «Атамановские номера», где в настоящее время расположено управление ФСБ и ГУВД по Свердловской области. После двух месяцев пребывания в Екатеринбурге арестованных перевезли в Алапаевск и разместили в местной Напольной школе на окраине города.

В ночь с 17 на 18 июля 1918 года она вместе с семью другими Алапаевскими мучениками была убита большевиками: сброшена в шахту Новая Селимская в 18 км от Алапаевска. Все они, кроме застреленного из-за сопротивления великого князя Сергея Михайловича (внука императора Николая I), были сброшены в шахту живыми. Елизавета Федоровна упала не на дно шахты, а на выступ на глубине 15 метров. Рядом с ней оказался князь Иоанн Константинович с перевязанными ранами частью ее апостольника, хотя она сама была с многочисленными переломами и сильнейшими ушибами головы.

Алапаевских мучеников казнили через день после расстрела последнего русского царя Николая II и его семьи 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. 17 июля является днем памяти основателя Руси Андрея Боголюбского, предательски убитого в этот же день в 1174 году в своем замке в Боголюбово.

Спустя три месяца, в октябре 1918 года белые эксгумировали останки Алапаевских мучеников. Когда их тела были извлечены из шахты, то было обнаружено, что жертвы жили и после падения, умирая в страшных мучениях от ран, жажды и голода. Тело Елизаветы Федоровны было найдено совершенно нетленным.

В 1919 году их останки были захоронены в Алапаевском соборе. Однако, в связи с наступлением Красной Армии в июне 1919 года, решили вывезти останки из города Алапаевска. В их перевозке решающую роль («по особому указанию Божию») сыграл уроженец Урала, настоятель Серафимо-Алексеевского скита Белогорского Свято-Николаевского монастыря Пермской епархии игумен Серафим (Кузнецов) (1875-1959), о котором рассказано в Приложении № 1.

Игумен вместе с эвакуированной братией находился в Екатеринбурге, в котором располагалась в то время комиссии по расследованию Екатеринбургского, Пермского и Алапаевского убийств Царственных Мучеников. Получив разрешение от адмирала Колчака, он чудом провез из Алапаевска в Читу, т. е. через всю Сибирь, охваченную тогда гражданской войной, восемь гробов с останками Алапаевских мучеников в обычном товарном вагоне. В Тюмени к нему присоединились двое послушников из его монастыря.

Их путь из Алапаевска начался 14 июля 1919 года. В Читу состав прибыл 30 августа 1919 года и при содействии атамана Григория Семёнова останки перевезли в Богородицкий (Покровский) женский монастырь, где поместили под полом кельи, в которой поселился игумен Серафим.

В начале марта 1920 года гробы были вывезены из Читы и отправлены в Китай на средства бывшей жены атамана Семёнова – Марии (1897-1974), получившая при разводе отступное в виде золотых слитков. Стоит вкратце рассказать о судьбе этой женщины. С игуменом Серафимом Мария достигла сначала Пекина, а затем отправилась в Святую Землю. В Бейруте она познакомилась с Ханом Георгием Нахичеванским (1899-1948), младшим сыном Хана Гусейна Нахичеванского (1863-1919), прославившегося своей верностью Николаю II в дни марта 1917 года, когда императора вынудили отречься от престола. Хан Гусейн Нахичеванский был единственным за всю историю генерал-адъютантом – мусульманином в Русской императорской армии. Его отец был последним правителем Нахичеванского ханства. После отречения Николая II Хан Гусейн Нахичеванский отказался присягать на верность Временному правительству.

Хан Георгий (Юрий) Нахичеванский покинул Россию после революции, жил сначала во Франции, затем во Французской Сирии (Ливане), где создал представительство компании «Форд» на Ближнем Востоке. В браке с Марией у них родилось два сына, ставшие впоследствии офицерами египетской королевской армии. Хан Георгий Нахичеванский умер в Бейруте и погребен на православном кладбище. Как было сказано выше, Бейрут считается родиной святого Георгия, в честь которого он был назван. Мария скончалась в Каире и была погребена в Старом городе на кладбище греческого православного монастыря Святого Георгия.

Когда тела Алапаевских мучеников прибыли в Харбин, их радостно встречали на вокзале российские эмигранты. Князь Николай Кудашев, последний императорский посланник в Китае, произвел вскрытие для опознания и составил протокол. По его воспоминаниям, все тела, кроме Елизаветы Федоровны, были в состоянии полного разложения. Эти воспоминания о последнем земном пути великой княгини были позднее записаны его племянницей книжной Путяниной (урожденной Кудашевой), будущей инокиней Серафимой.

В начале апреля поезд с останками выехал из Харбина в Мукден, откуда направился в Пекин. В связи с действовавшим в то время запретом китайских властей на внос мертвых тел в Пекин, было принято решение об их погребении на кладбище Русской духовной миссии за городской чертой. На вокзале Пекина гробы были встречены крестным ходом и перенесены в церковь Серафима Саровского на кладбище, располагавшемся к северу от территории Русской духовной миссии за Аньдинмыньскими воротами в 2 км от города. После совершения заупокойного богослужения 8 гробов, опечатанные печатями Русской духовной миссии, разместили в одном из склепов на территории кладбища. Позднее на деньги атамана Семенова, под амвоном церкви был устроен склеп, в который они были перенесли.

В ноябре 1920 года игумен Серафим повез тела Елизаветы Федоровны и ее келейницы Варвары в Иерусалим. Перед отъездом он отдал ключи от склепа епископу Иннокентию, начальнику духовной миссии, но вскоре о погребении Алапаевских мучеников практически забыли. К 1930 году церковь полностью обветшала, удалось собрать немного денег, чтобы изготовить новые гробы и переложить в них тела князей, чтобы вновь вернув их в склеп.

В 1938 году после оккупации Китая Японией было получено разрешение пекинских властей на перенос гробов оставшихся Алапаевских мучеников в склеп храма во имя Всех Святых Мучеников на территории Русской духовной миссии. В 1947 году было произведено захоронение останков Алапаевских мучеников под полом придела апостола Симона Зилота (под предлогом ремонта храма). Никаких внешних признаков могилы в храме не оставили. В 1954 году храм закрыли, после перехода земель Духовной миссии в распоряжение советского посольства, а в 1957 году его вообще снесли.

В 2005 году на территории посольства России в Пекине были проведены работы по поиску месторасположения фундамента храма Всех Святых Мучеников и установлено возможное местонахождения подземного склепа. Однако, в настоящий момент останки, не считая тел Елизаветы Фёдоровны и сестры Варвары, остаются утраченными. Имеются сведения, что при закрытии храмов все мощи были перенесены в храм Серафима Саровского на православном кладбище Пекина, но позднее оно было реконструировано в Парк Озера молодежи. Поэтому, нельзя исключить, что останки Алапаевских мучеников находятся там под площадкой для игры в гольф, где ранее стоял Серафимовский храм.

В ноябре 1920 года по желанию принцессы Виктории Баттенбергской (сестры Елизаветы Федоровны), а также во исполнение собственного желание великой княгини быть похороненной в Святой земле, из Пекина два гроба (великой княгини Елизаветы и сестры Варвары) были перевезены в Иерусалим. Путь морем лежал через Суэцкий канал (Египет). Гробы сопровождал игумен Серафим (Кузнецов), а в Порт-Саиде к нему присоединились принцесса Виктория с супругом Людвигом и дочерью Луизой.

В январе 1921 года в Иерусалиме тела мучениц были торжественно встречены греческим и русским духовенством, а также многочисленными русскими эмигрантами. Гробы на автомобилях повезли в город, по дороге их встретил крестный ход монахинь Горненского и Елеонского монастырей. Тела были доставлены в церковь Марии Магдалины в Гефсимании, где их поместили в склеп, устроенный в крипте церкви. Погребение совершил Иерусалимский Патриарх Дамиан. Так было исполнено желание самой великой княгини Елизаветы Федоровны быть похороненной на Святой Земле, выраженное ею во время паломничества в 1888 году, в т. ч. для освящения церкви Марии Магдалины, где она обрела свой последний приют.

В 1981 году Алапаевские мученики (исключая Ф. М. Ремеза) были канонизированы Русской православной церковью заграницей (РПЦЗ). После прославления РПЦЗ княгини и инокини в лике святых, их мощи были перенесены из крипты в храм.

Елизавета Федоровна и инокиня Варвара, принявшие мученический венец в день Сергия Радонежского, прославлены Архиерейским собором Русской православной церкви 1992 года как преподобномученицы, хотя Елизавета монашеского пострига не принимала. Они причислены к лику святых и включены в Собор новомучеников и исповедников Российских. В 2009 году Генеральная прокуратура РФ приняла решение о посмертной реабилитации членов семьи Романовых и их близких лиц.

Елизавета Федоровна поддерживала отношения с рядом известных старцев того времени, включая схиархимандрита Гавриила (Зырянова) через судьбу которого тоже связались Урал, Иерусалим, Казань и Великий Устюг (см. Приложение № 2).

Митрополиту Гор Ливанских Илии, согласно преданию, явились великомученицы Елизавета и Варвара, после чего он передал в Гефсиманский монастырь чудотворную икону Божьей Матери Смоленской «Одигитрия». Её образ прославился в 1554 году в селении Рихания (Ливан). В 1941 году Митрополиту Гор Ливанских Илие было видение Божьей Матери, которая объявила ему, что Ленинград будет спасен, если вокруг города с крестным ходом обнесут Казанскую икону.

|

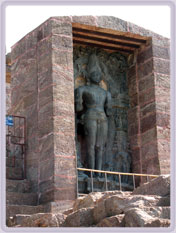

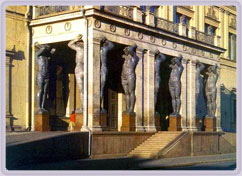

| Вестминстерское аббатство. Среди статуй мучеников XX века на западном фасаде Вестминстерского аббатства (см. фото) находится статуя великой княгини Елизаветы Федоровны. |

В 1994 году российский художник Сергей Федоров написал ряд икон для Вестминстерского Аббатства. Именно он создал иконостас в Церкви Вознесения на Никитской (Малое Вознесение), где находится единственный в Москве предел Прокопия Праведного, основателя рода Романовых.

На форуме официального сайта Великой Ложи России обсуждается возможная связь Сергея Федорова с английскими масонами, чьим кафедральным собором является Вестминстерское аббатство – традиционное место коронации монархов Великобритании и захоронений монархов Англии, называемых руководителями английского масонства.

Как известно, бабушкой Елизаветы Федоровны, как и английского короля Георга V, и германского императора Вильгельма II, была известная английская королева Виктория. В конце Первой мировой войны 17 июля 1917 года, Георг V отказался за себя и свою семью от всех немецких титулов и званий, а также от родового имени (Саксен-Кобург-Готский), приняв фамилию «Виндзор» по названию Виндзорского замка. В этот день в Ипатьевском доме в Екатеринбурге был убит его двоюродный брат по материнской линии – последний русский царь Николай II. Георг V был внешне очень схож с Николаем II и представлен ко многим почетным наградам и званиям, включая Русский адмирал (1910) и Российский орден Святого Георгия 3-й степени (1918).

Как известно, бабушкой Елизаветы Федоровны, как и английского короля Георга V, и германского императора Вильгельма II, была известная английская королева Виктория. В конце Первой мировой войны 17 июля 1917 года, Георг V отказался за себя и свою семью от всех немецких титулов и званий, а также от родового имени (Саксен-Кобург-Готский), приняв фамилию «Виндзор» по названию Виндзорского замка. В этот день в Ипатьевском доме в Екатеринбурге был убит его двоюродный брат по материнской линии – последний русский царь Николай II. Георг V был внешне очень схож с Николаем II и представлен ко многим почетным наградам и званиям, включая Русский адмирал (1910) и Российский орден Святого Георгия 3-й степени (1918).

Георг V в коронационном одеянии на картине Л. Филдеса. 9-й король Великобритании и Ирландии и Великобритании и Северной Ирландии. Внук английской королевы Виктории, также бабушки Елизаветы Федоровны и Александры Федоровны – жены Николая II. Мать Георга V приходилась родной сестрой Марии Федоровне – супруге российского императора Александра III и матери последнего российского императора Николая II. Именно Марии Федоровне посвящался Храм Марии Магдалины в Иерусалиме, в котором обрела покой Елизавета Федоровна.

V. Хеврон

В Хевроне находятся две святыни трех монотеистических религий:

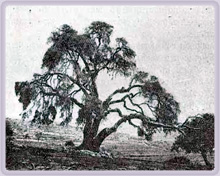

1. Мамврийский дуб, у которого Авраам встречался с Богом (в образе трех ангелов).

2. Гробница Авраама и его семьи.

В Хевроне сохранились места связанные с Авраамом. Первое – это Мамврийский дуб, где произошло явление ангелов, возвестивших о будущем рождении у престарелых Авраама и Сары сына Исаака. Позднее, эти гости направились к Содому и уничтожили этот город. Встреча с этими тремя ангелами понимается христианами, как откровение о Троице, т. е. Троичности Бога. Однако, в реальности это могло быть иначе. Найденные на Ближнем Востоке глиняные таблички подтверждают, что это была война между нибируанцами, направленная на то, чтобы остановить вавилонского Мардука. Эффект оказался обратным. Противоречия в описании уничтожения Содома и Гоморры в Ветхом Завете лишь подтверждают правоту более ранних глиняных табличек, наследие которых было переработано составителями Ветхого Завета под свою новую религию. Интересно, что участок, на котором сохранился Мамврийский дуб – свидетель явления Аврааму трех ангелов (Святой Троицы), принадлежит Русской Духовной миссии, ныне возглавляемой бывшим настоятелем Коневецкого монастыря на Ладоге. Этот участок стал в XIX веке первым из многих приобретений, сделанных Русской Духовной миссией на Святой Земле. Руководил этой миссией и покупкой участка архимандрит Антонин (Капустин – см. Главу 3).

В Хевроне сохранились места связанные с Авраамом. Первое – это Мамврийский дуб, где произошло явление ангелов, возвестивших о будущем рождении у престарелых Авраама и Сары сына Исаака. Позднее, эти гости направились к Содому и уничтожили этот город. Встреча с этими тремя ангелами понимается христианами, как откровение о Троице, т. е. Троичности Бога. Однако, в реальности это могло быть иначе. Найденные на Ближнем Востоке глиняные таблички подтверждают, что это была война между нибируанцами, направленная на то, чтобы остановить вавилонского Мардука. Эффект оказался обратным. Противоречия в описании уничтожения Содома и Гоморры в Ветхом Завете лишь подтверждают правоту более ранних глиняных табличек, наследие которых было переработано составителями Ветхого Завета под свою новую религию. Интересно, что участок, на котором сохранился Мамврийский дуб – свидетель явления Аврааму трех ангелов (Святой Троицы), принадлежит Русской Духовной миссии, ныне возглавляемой бывшим настоятелем Коневецкого монастыря на Ладоге. Этот участок стал в XIX веке первым из многих приобретений, сделанных Русской Духовной миссией на Святой Земле. Руководил этой миссией и покупкой участка архимандрит Антонин (Капустин – см. Главу 3).

Мамврийский дуб сохранился до нашего времени, но, к сожалению, стал засыхать после приобретения этого участка Русской Духовной миссией. Площадка вокруг дуба была выложена камнем, что лишило его значительных поступлений воды, плюс паломники, которые считали своим долгом отломать кусок коры или ветку побольше. Все это во многом послужило причиной засыхания этого дерева. Антонин (Капустин) еще в XIX веке писал, что несколько десятилетий интенсивного русского паломничества навредили Мамврийскому дубу больше, чем столетия господства мусульман. Благочестивые паломники из России рвали себе на память с этого дуба листья, ломали целые сучья для посошков и сдирали кору для написания на ней образков Святой Троицы и т. д. Чтобы избежать такого «благочестивого разграбления», вокруг дуба выстроили железную решетку, а две ветви, смотрящие на север и юг, были подперты массивными металлическими подпорками.

Мамврийский дуб сохранился до нашего времени, но, к сожалению, стал засыхать после приобретения этого участка Русской Духовной миссией. Площадка вокруг дуба была выложена камнем, что лишило его значительных поступлений воды, плюс паломники, которые считали своим долгом отломать кусок коры или ветку побольше. Все это во многом послужило причиной засыхания этого дерева. Антонин (Капустин) еще в XIX веке писал, что несколько десятилетий интенсивного русского паломничества навредили Мамврийскому дубу больше, чем столетия господства мусульман. Благочестивые паломники из России рвали себе на память с этого дуба листья, ломали целые сучья для посошков и сдирали кору для написания на ней образков Святой Троицы и т. д. Чтобы избежать такого «благочестивого разграбления», вокруг дуба выстроили железную решетку, а две ветви, смотрящие на север и юг, были подперты массивными металлическими подпорками.

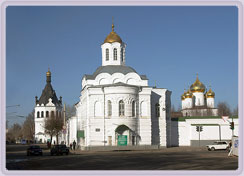

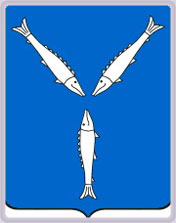

Первый православный храм в Хевроне был построен в начале ХХ века в ознаменование долгожданного рождения царевича Алексея – наследника Николая II. Сам Николай II родился в день памяти Иова Многострадального, который считается племянником Авраама, принимавшего трех ангелов у вышеуказанного Мамврийского дуба. Более того, в нескольких километрах от пещеры, в которой прожил 7 горьких лет ветхозаветный Иов, находится Урфа (Эдесса) оспаривающее у шумерского Ура название родины Авраама.

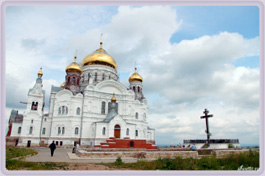

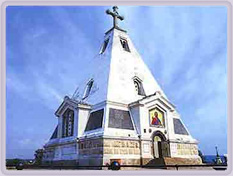

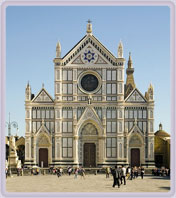

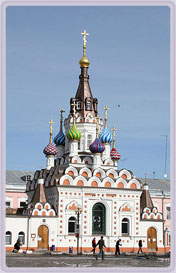

Этот православный храм в Хевроне был построен трёхпрестольным (см. фото). Центральный престол посвящен святым Праотцам, левый – Николаю Чудотворцу (в честь Николая II), а правый – Пресвятой Троице, с которой у здешнего Мамврийского дуба встречался Авраам. Символично, что центральный алтарь освящен в честь святых Праотцев, объединяющих монотеистические религии – иудаизм, христианство, ислам, уходящие корнями к Нибиру.

Этот православный храм в Хевроне был построен трёхпрестольным (см. фото). Центральный престол посвящен святым Праотцам, левый – Николаю Чудотворцу (в честь Николая II), а правый – Пресвятой Троице, с которой у здешнего Мамврийского дуба встречался Авраам. Символично, что центральный алтарь освящен в честь святых Праотцев, объединяющих монотеистические религии – иудаизм, христианство, ислам, уходящие корнями к Нибиру.

Этот храм так и называется Святых Праотцев, а одной из его святынь является список Курской Коренной иконы Божьей Матери Знамение, покровительницы русского зарубежья, принадлежавшей игумену Игнатию, одному из наиболее известных насельников хевронского участка второй половины ХХ века.

Русская миссия в Хевроне стала в XIX веке и продолжает оставаться до сих пор единственным христианским представительством в Хевроне. Однако, в исламе также Хеврон почитается как священный город. Мусульмане заботятся о гробницах Авраама и Сары, а также других видных деятелей, являющихся общими прародителями для иудаизма, христианства, ислама.

Второй святыней Хеврона является гробница Авраама и его семьи – жены Сары, сына Исаака, его жены Ревеки, а также внука Иакова и его жены Лин. Иаков стал Израилем после битвы с ангелом и родоначальником 12 колен Израилевых. Именно Иаков возле Хеврона во сне видел лестницу, соединяющую Землю и Небо.

Место их захоронения – пещера Махпела. Авраам купил это место у хетта Ефрона, хетты были соседями Авраама и в Харране, см. работу «Культ Ура». Археологические раскопки в Махпеле никогда не проводились. Ирод Великий в I веке до нашей эры построил над этой пещерой здание, которое хорошо сохранилось до наших дней.

Место их захоронения – пещера Махпела. Авраам купил это место у хетта Ефрона, хетты были соседями Авраама и в Харране, см. работу «Культ Ура». Археологические раскопки в Махпеле никогда не проводились. Ирод Великий в I веке до нашей эры построил над этой пещерой здание, которое хорошо сохранилось до наших дней.

Согласно еврейской традиции, здесь также покоятся тела Адама и Евы. В иудаизме это второе по святости место, после Храмовой горы в Иерусалиме – месте бывшего космопорта нибируанцев, см. работу «Баальбек, Иерусалим и Вавилон».

Гробница Авраама и его семьи почитается также христианами и мусульманами, почитающих Авраама как праотца этих религий, называемых также авраамическими или монотеистическими (т. е. признающими только Единого Бога).

VI. Давид

Хеврон был первой столицей библейского царя Давида. Позднее, он перенес свою столицу в Иерусалим, где его сын Соломон построил Храм на горе Мориа, т. е. на месте бывшего космопорта нибируанцев. Еще позднее, этот город стал святым для всех трех авраамистических религий, т. е. восходящими к Аврааму, которого считают своим праотцом иудаизм, христианство и ислам. Авраам был шумером, чью цивилизацию создали нибируанцы.

Давид не был из царского рода. Он был младшим сыном в большой пастушеской семье и пас стада своего отца. Его умение отлично метать камни из пращи принесло ему победу над великаном Голиафом, после чего он был приближен к первому израильскому царю Саулу, а со временем и сам стал израильским царем. За фигурой филистимлянского великана Голиафа просматривается образ планеты Тиамат, которую Нибиру расколола на две части. Из верхней ее части была образована наша Земля, а из второй – Пояс астероидов. Согласно Библии, Давид тоже отсек Голиафу голову. Возможно, что за образом Давида стоит образ Нибиру. После победы над Тиамат, Нибиру получила власть над планетой Земля, и это событие стало ядром шумерского Нового Года, перешедшего в Вавилонский, а из него – в Ветхий Завет и т. д. (см. «Новый Год начинается с Нибиру»).

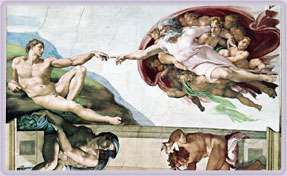

Давид изображается идеальным царем, образцом для всех израильских, христианских и мусульманских царей. Созданный Микеланджело Давид (сосредоточенный на предстоящей схватке с Голиафом) стал одной из вершин искусства Эпохи Возрождения.

Вифлеем

Вифлеем является местом рождения вышеуказанного царя Давида. Также этот город считается местом рождения Иисуса. Задолго до него Михей предсказал, что из Вифлеема выйдет вождь, который спасет народ Израиля. Серьезные исследователи обращают внимание на то, что родословная Иисуса здесь скорее подогнана, чтобы произвести его из царского дома, как потомка царей Давида и его сына Соломона, чтобы зарождающееся христианство могло стать религией власти. Противоречия Евангелий в части рождения Христа широко освещены в работах многих авторитетных авторов. Однако не стоит критиковать составителей Библии, а лучше попробовать отыскать интересные подсказки через эти противоречия.

В книге «Earth’s Birth Changes» (послания Сен-Жермена через Азену) говорится о том, что Вифлеем – это аббревиатура, означающая «будь Элохим», т. е. Богом. Причем в понятие Бога вкладывается принцип объединения в своем сознании двух полярностей, из которых состоит мир. Т. е. это состояние сознания, в котором интеграция полярностей позволяет избавиться от ограничений, данных каждому с момента рождения в физическом измерении, и начать свое восхождение к жизни, полной космического сознания, в которой все – одно Целое. Также, см. «Культ Ура». Зримым выражением этого равновесия является двуглавый орел, известный еще со времен хеттов и нибируанцев, которых Ветхий Завет называет тоже Элохим.

В книге «Earth’s Birth Changes» (послания Сен-Жермена через Азену) говорится о том, что Вифлеем – это аббревиатура, означающая «будь Элохим», т. е. Богом. Причем в понятие Бога вкладывается принцип объединения в своем сознании двух полярностей, из которых состоит мир. Т. е. это состояние сознания, в котором интеграция полярностей позволяет избавиться от ограничений, данных каждому с момента рождения в физическом измерении, и начать свое восхождение к жизни, полной космического сознания, в которой все – одно Целое. Также, см. «Культ Ура». Зримым выражением этого равновесия является двуглавый орел, известный еще со времен хеттов и нибируанцев, которых Ветхий Завет называет тоже Элохим.

Об этом двуглавом орле Мэнли Холл пишет: «Здесь изображен Верховный Жрец, Хозяин Двойной священной Империи высшей и низшей вселенных. Древняя эмблема равновесия состоит из андрогинного тела, увенчанного двумя головами, одной мужской, другой женской, с одной короной на обе головы. Это единственное совершенное существо, в котором все противоположности примиряются, и совершенство это выражено двумя головами равного достоинства и величия. Вот почему эмблема двуглавого орла принята для идеи завершенности и означает Философский Камень, окончательное состояние души, абсолютное и трансцендентное совершенство, возникающее только в результате полнейшего развития скрытых возможностей индивида. Философски Тридцать Третья Степень Древнего Шотландского Ритуала представляет сокровеннейшее святилище масонского мистицизма».

Об этом двуглавом орле Мэнли Холл пишет: «Здесь изображен Верховный Жрец, Хозяин Двойной священной Империи высшей и низшей вселенных. Древняя эмблема равновесия состоит из андрогинного тела, увенчанного двумя головами, одной мужской, другой женской, с одной короной на обе головы. Это единственное совершенное существо, в котором все противоположности примиряются, и совершенство это выражено двумя головами равного достоинства и величия. Вот почему эмблема двуглавого орла принята для идеи завершенности и означает Философский Камень, окончательное состояние души, абсолютное и трансцендентное совершенство, возникающее только в результате полнейшего развития скрытых возможностей индивида. Философски Тридцать Третья Степень Древнего Шотландского Ритуала представляет сокровеннейшее святилище масонского мистицизма».

33 градуса – это не только высшая (и отчасти тайная) степень в масонстве, но, как считается, еще и угол орбиты Нибиру к плоскости планет Солнечной системы. Именно ее главный ученый Энки, создатель человечества, считается основателем древних тайных обществ с целью его просветления. Он представил идею фартука еще задолго до появления первых масонов. Такие фартуки можно сегодня увидеть в Каирском музее, ведь Египет был регионом Энки и его клана.

33 градуса – это не только высшая (и отчасти тайная) степень в масонстве, но, как считается, еще и угол орбиты Нибиру к плоскости планет Солнечной системы. Именно ее главный ученый Энки, создатель человечества, считается основателем древних тайных обществ с целью его просветления. Он представил идею фартука еще задолго до появления первых масонов. Такие фартуки можно сегодня увидеть в Каирском музее, ведь Египет был регионом Энки и его клана.

Мэнли Холл описывает состояние просветленных и преображенных душ (т. е. вышедших за рамки дуальности) как такие, в которых нет вероломства, а страсти превратились в сочувствие, естественное невежество – в божественную мудрость, себялюбие – в небрежение собой и т. д.

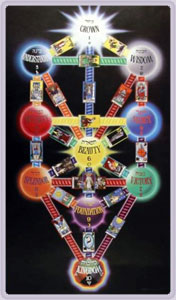

Именно это идею духовного роста через интеграцию полярностей (Духа и Материи) в своем сознании выражали Вифлеемская Звезда, украшающая новогоднюю ёлку и Звезда Давида, которыми украшен Храм Христа Спасителя. Треугольник, направленный острием вверх символизирует эволюционное восхождение Материи, а направленный острием вниз символизирует нисхождение Духа в Материю. Как эта древняя мистерия стала неотъемлемой частью европейской жизни см. «Сталин и Новый Год».

Иногда, чтобы найти параллели с русской историей, Вифлеем сравнивали с Костромой, в которой не случайно была призвана на царство династия Романовых.

В книге «Телос» говорится, что Вифлеемской звездой (Евангелие от Матфея 2:1-10), которая вела трех волхвов, был «Великий Корабль Му», капитаном которого был Сананда, известный в своем последнем воплощении как Учитель Иисус. Обычные звезды не могут стоять над каким-то одним домом, они расположены слишком далеко от Земли и находятся над всеми домами в округе одинаково. У Профетов говорится, что этими тремя волхвами (мудрецами), следовавшими за звездой к месту рождения Иисуса, были известные ныне Вознесенные Учителя Эль Мория, Кутхуми и Джавал Кул, проделавшими путь от Ура Халдейского до Вифлеема. В том служении Троице Эль Мория фокусировал в силовом поле младенца Иисуса голубой лепесток, Кутхуми – желтый, а Джвал Кул – розовый. Эти три лепестка представляют соответственно Волю, Мудрость и Любовь Богоначала.

Другим подтверждением, что за описаниями в Евангелиях стоят более глубокие события служит и тот факт, что никто из теологов не может объяснить, зачем самодостаточному Богу или Сыну Божьему, которым они называют Иисуса, нужны были золото, ладан и смирна, которые ему принесли восточные мудрецы. Также, они не могут объяснить, кем были эти загадочные волхвы, чье количество удивительным образом совпадает с числом звезд в Поясе Ориона, где дуальность превращается в Единство.

В день так называемых святых невинных Младенцев Вифлеемских (28 декабря) в Лондоне основано Вестминстерское аббатство (в 1065 году), а в этот день в 1897 году родился Маршал Победы Конев.

Приложение 1

Серафим и Серафима

Серафим

Серафим (Кузнецов) был тем самым монахом, который доставил мощи Елизаветы Федоровны из Алапаевска в Иерусалим, где оставался до своей кончины, прожив последние 40 лет своей жизни в построенной им хижине около дорогой могилы. Круг жизни этого удивительного человека объединил две столь далекие точки – Урал (Пермь) и Иерусалим. Начало и конец, Альфа и Омега.

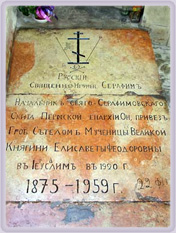

|

| «Рускiй священноигумен Серафим, начальник Свято-Серафимовскаго скита Пермской епархiи. Он привёз гроб с телом мученицы великой княгини Елисаветы Фёдоровны в Iруслимъ в 1920 г. 1875-1959 г. 22 фев.». |

Он похоронен на кладбище Вознесенского монастыря на Елеонской Горе, где согласно «Деяниям апостолов», ученики и последователи Христа наблюдали за его Вознесением. На этом же кладбище стоит часовня, на том месте, где, по преданию, Богородица (мать Иисуса) получила от Архангела Гавриила известие о скорой своей кончине, т. е. успении, ставшим одним из главных праздников московских царей. Поэтому, главные храмы многих российских городов посвящены Успению. Недалеко от этой часовни, находится надгробная плита могилы игумена Серафима (см. фото).

Именно благодаря подвигу этого русского священнослужителя прах Елизаветы Федоровны (и инокини Варвары) после мученической кончины на Урале оказался похороненным в Гефсиманском саду, в Святой Земле, как она хотела.

Серафим был родом с Урала, его знали при царском дворе. Примечательно, что как только произошла Октябрьская революция, Серафим, будучи в Москве, уговаривал Елизавету Федоровну поехать с ним в Алапаевск, где у него были верные люди в старообрядческих скитах, которые могли бы ее сохранить. Великая княгиня отказалась, но попросила похоронить ее по-христиански, если ее убьют. Большевики не знали об этом разговоре, но именно в Алапаевске они устроили ей мучительскую смерть, сбросив живой в старую шахту, вместе с другими узниками.

В юности, будущий игумен Серафим ходил из Перми в Саров, в обитель Серафима Саровского, предсказавшего еще деду Николая II участь последних Романовых. В честь этого святого, прославленного при Николае II, были названы скит Белогорского монастыря, в котором служил игумен Серафим и церковь на бывшем кладбище Русской духовной миссии в Пекине, где находились останки Алапаевских мучеников, которые привез с Урала игумен Серафим.

Обитель на Белой горе

Стоит немного сказать о его монастыре на горе Белой, также связанным с Романовыми. Эта обитель расположена в 70 километрах от Перми и в 40 километрах от Кунгура – родины главного правителя российских колоний в Америке – Александра Баранова. Они соединили столицу Эры Водолея – Великий Устюг с Телосом – лемурийским городом под горой Шаста, на территории бывшей Русской Америки. В настоящее время, Телос является главным порталом Вознесения.

Стоит немного сказать о его монастыре на горе Белой, также связанным с Романовыми. Эта обитель расположена в 70 километрах от Перми и в 40 километрах от Кунгура – родины главного правителя российских колоний в Америке – Александра Баранова. Они соединили столицу Эры Водолея – Великий Устюг с Телосом – лемурийским городом под горой Шаста, на территории бывшей Русской Америки. В настоящее время, Телос является главным порталом Вознесения.

В 1891 году в память чудесного избавления будущего императора Николая II, а тогда еще наследника Российского престола от опасности в Японии, на Белой горе был установлен крест, прозванный в народе Царским. Высота этого креста была почти 11 метров.

В 1893 году было освящено место для закладки храма на Белой горе, а в 1894 году был построен первый деревянный храм. Его освящение сопровождалось уникальным действом – освящением пяти тысяч хлебов, как воспоминание описанного в Евангелии насыщения пяти тысяч человек и в предсказание широчайшей благотворительности будущей обители.

В 1897 году на Белую гору прибыл первый крестный ход, из Москвы и Петербурга с пятью святыми иконами. В этом же году деревянный храм сгорел. В 1902 году был заложен новый каменный храм (Крестовоздвиженский собор) на 8 000 человек, строительство которого продолжалось 15 лет. Для сравнения, Храм Христа Спасителя рассчитан на 10 000 человек. Крестовоздвиженский собор был открыт в 1917 году, на церемонии освящения присутствовало около 30 000 человек.

Храм на Белой горе и сегодня поражает своими размерами, а саму Белую гору за дивную красоту издавна называли Уральским Афоном.

В 1910 году, во время аудиенции у императора Николая II в Царскосельском Александровском дворце, Белогорский архимандрит Варлаам и скитский игумен Серафим передали царю книгу об истории Белогорского монастыря, фотоснимки обители и икону святителя Николая.

Серафима

Воспоминания игумена Серафима записывала в Иерусалиме княгиня М. А. Путятина (в монашестве – Серафима), племянница последнего Императорского посланника в Китае князя Николая Кудашева. Как было сказано выше, она же составляла описание последнего земного пути Елизаветы Федоровны, основываясь на рассказах своего дяди, который в 1919 встречал и освидетельствовал тела Алапаевских мучеников в Харбине.

Инокиня Серафима (1901-1969), урожденная княжна Мария Кудашева, была женой князя Александра Михайловича Путятина (1897-1954), чей отец – Михаил Сергеевич Путятин, рожденный в Вышнем Волочке Тверской губернии (вотчине Путятиных) был чиновником по особым поручениям при Николае II и императорской семье, а позднее – начальником императорской резиденции, Царского Села. М. С. Путятин был редактором «Летописного и лицевого изборника дома Романовых», в котором сотрудничал Николай Рерих.

Как говорила Елена Ивановна Рерих, Михаил Сергеевич представлял младшую ветвь Путятиных (ее родственников) и имел двух сыновей. Интересно, что старший, Сергей, был женат на великой княжне Марии Павловне (1890-1958) после ее развода со шведским принцем. Она была внучкой Александра II по отцовской линии и праправнучкой Николая I по материнской линии (через свою бабку Ольгу Константиновну). Мария Павловна рано потеряла мать – греческую принцессу Александру Георгиевну, умершую при родах ее брата, когда девочке было меньше года. Ее отец – великий князь Павел Александрович, вступил во второй брак и стал жить за пределами России. Детей взяли к себе на воспитание брат великого князя Сергей Александрович и его жена Елизавета Федоровна.

Через 2 года после смерти мужа, княжна Путятина переехала из Америки в Иерусалим, а в следующем, 1957 году она приняла там монашество в юрисдикции Иерусалимского Патриархата. Ее монашеское имя – Серафима также стало связанным с Серафимом Саровским, сделавшему Александру I предсказание трагической судьбы России и Романовых. Сам Серафим был родом из Курска. В основанной Андреем Боголюбским Китаевой пустыни, Серафим получил от известного на всю Россию старца Досифея (женщины) благословление и указание места – Саровской пустыни, где он должен принять послушание и постриг.

Серафима (княжна Путятина) была двоюродной племянницей видного религиозного философа Николая Бердяева, чей дед по материнской линии был прадедом княжны Марии Путятиной (Кудашевой). Также, она была в дальних родственных отношениях с Брянчаниновыми, из рода которых вышел известный ученый и проповедник XIX века Игнатий Брянчанинов, прославленный в лике святителей в 1988 году. Вотчиной Брянчаниновых была Вологодская губерния, часть которой являлся, известный своими подвижниками, Великий Устюг.

В Иерусалиме Серафима проживала в монастырском здании близ Гроба Господня, монастыре святого Авраама. В 1966 году по приглашению Патриарха Алексия I (Симанского) приезжала в Москву и была возведена здесь в сан игумении, а через 3 года скончалась в православном госпитале святого Георгия в Бейруте. Этот ливанский город считается родиной Георгия.

Путятины и Рерихи

Род Путятиных – древний, идущий от Рюрика. Их вотчиной была Тверская губерния. Наиболее ярким представителем этого рода в XIX веке был Павел Арсеньевич Путятин (1837-1919). Елена Ивановна Рерих была племянницей его второй жены княгини Евдокии Васильевны, урожденной Голенищевой-Кутузовой, в первом браке Митусовой.

Иоанн Кронштадтский (1829-1908) был весьма расположен к князю Путятину и к его второй жене княгине Евдокии Васильевне, чей сын от первого брака Степан Митусов был многолетним сотрудником молодого Николая Рериха по Рисовальной школе Императорского общества поощрения художеств. Именно Митусов, кузен Елены Шапошниковой (Е. И. Рерих), представил Рериха князю Путятину. Н. К. Рерих в «Листах дневника» приводит эпизоды из общения со святым старцем, из которых видно как часто пересекались жизненные пути Путятиных, Рерихов и Иоанна Кронштадтского.

Путятин стал в 1902 году крестным отцом внучатого племянника Евдокии Васильевны – Юрия Николаевича Рериха (1902-1960), будущего выдающегося востоковеда и исследователя Центральной Азии – вотчины самаркандского правителя Тимура.

Дневниковые записи Рерихов свидетельствуют, что князь Путятин с первых дней и по смерти оказывал поддержку Юрию Рериху, наставляя его идти путем своего крестного отца. Путятин предсказал возвращение Юрия в Россию, состоявшееся в 1957 году, чтобы бесстрашно служить Истине, как он сам.

Ученый, антрополог, этнограф, археолог и коллекционер князь Павел Арсеньевич Путятин оказал существенное влияние на Николая Рериха. Именно князь Путятин ввел его в круг потомственных петербургских землевладельцев, на землях которых ему довелось сделать целый ряд археологических открытий, а также собрать уникальную коллекцию предметов каменного века. Князь Путятин первый сообщил ученым Европы об исследованиях Николая Рериха в окрестностях Бологого и Вышнего Волочка и в течение нескольких лет информировал научную общественность Запада об удачных раскопках Рериха.

В имении князя Путятина летом 1899 года произошла встреча Николая Рериха с Еленой Шапошниковой, ставшей через 2 года, в 1901 году, его женой, «спутницей, другиней, вдохновительницей» на всю жизнь. Она внесла не меньший вклад в духовное развитие человечества, чем ее супруг, включая многотомное Учение Живой Этики. Исследователи считают труды Е. И. Рерих закономерным продолжением философских и культурно-исторических изысканий ее дяди князя Путятина, в имении которого она росла и воспитывалась.