Балашиха

Содержание:

Балашиха – крупнейший город Московской области. Нет единого мнения относительно происхождения названия Балашихи и реки Пехорка, на которой она стоит. Никто не может объяснить, как переводится название реки Пехорка и в чём глубинный смысл. Интересная картина открывается, если заглянуть в историю Индии и основания её нынешней столицы – древнего города Дели, который возник на семи древних городах, остатки которых бережно охраняются. Самый ранний из них называется Рай Пихора.

стоит. Никто не может объяснить, как переводится название реки Пехорка и в чём глубинный смысл. Интересная картина открывается, если заглянуть в историю Индии и основания её нынешней столицы – древнего города Дели, который возник на семи древних городах, остатки которых бережно охраняются. Самый ранний из них называется Рай Пихора.

Бала – персонаж индийской мифологии, берущий своё начало в Ведах. Баларама — старший брат Кришны. В индуизме, Бала-Кришна означает «младенец Кришна» или «ребёнок Кришна», иногда также переводится как «божественный ребёнок Кришна». Это одна из форм Кришны в индуизме, в которой он предстаёт как Бог-ребёнок.

Река Пехорка (ПехРа), на которой стоит Балашиха, берёт начало к северу от микрорайона Лукино (Балашиха).

Река Пехорка (ПехРа), на которой стоит Балашиха, берёт начало к северу от микрорайона Лукино (Балашиха).  Она впадает в Москва-реку в районе города Жуковского, у Быково. В самой Балашихе а берегах Пехорки расположен одноименный красивый парк с заметным издалека центральным входом в виде арки в красно-белые цвета Деда Мороза, мистерия которого уходит корнями в Древний Египет.

Она впадает в Москва-реку в районе города Жуковского, у Быково. В самой Балашихе а берегах Пехорки расположен одноименный красивый парк с заметным издалека центральным входом в виде арки в красно-белые цвета Деда Мороза, мистерия которого уходит корнями в Древний Египет.

На реке Пехорка также расположен рабочий посёлок Томилино — известное дачное место, которое начало осваиваться ещё в конце 1880-х. Он привлекает своей близостью к Москве. С запада к Томилино примыкает город Люберцы. На территории Томилино расположен Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова. В Томилино находится завод «Звезда», известный выпуском надёжных скафандров для советских и российских космонавтов начиная с Юрия Гагарина. Большинство улиц в Томилино названы в честь известных русских поэтов и писателей.

Рай Пихора — имя первого из семи исторических городов, на которых стоит Дели. Форт Рай Пихора был столицей в XII – XIII веках. Его останки находятся в районе Мехраули, вокруг всемирно известного Кутаб Минара, являющегося одной из визитных карточек индийской столицы и всей страны. Здесь стоит самый высокий в мире кирпичный минарет. Существуют доказательства, что ещё до мусульманского завоевания, это была башня, на которой астроном Михир

районе Мехраули, вокруг всемирно известного Кутаб Минара, являющегося одной из визитных карточек индийской столицы и всей страны. Здесь стоит самый высокий в мире кирпичный минарет. Существуют доказательства, что ещё до мусульманского завоевания, это была башня, на которой астроном Михир наблюдал за звёздным небом. После мусульманского завоевания Северной Индии, она была перестроена в минарет правителями Делийского султаната.

Рядом с этим, самым высоким в мире минаретом, находится железная колонна из высокочистого железа высотой 7 метров и весом 6 тонн. На ней имеется надпись, посвящённая Вишну и царю Чандрагупте II (375—413 годы), который был одним из самых могущественных правителей в истории Индии. Он чеканил серебряную монету с титулом «Викрамадитья», который стал в индийском фольклоре синонимом мудрого правителя.

Ранее, нынешний район Мехраули (Рай Пихора) был известен как Михиравали, означающий «дом Михира».  Здесь жил и работал Михир — знаменитый астроном и математик при дворе царя Викрамадитьи, ставший в индийском фольклоре синонимом мудрого правителя. Его имя (Викрамадитья) получил бывший крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» (изначально «Харьков»), проданный Индии в 2004 году. После глубокой модернизации в Северодвинске, корабль был передан ВМС Индии в 2013 году и стал их флагманом.

Здесь жил и работал Михир — знаменитый астроном и математик при дворе царя Викрамадитьи, ставший в индийском фольклоре синонимом мудрого правителя. Его имя (Викрамадитья) получил бывший крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» (изначально «Харьков»), проданный Индии в 2004 году. После глубокой модернизации в Северодвинске, корабль был передан ВМС Индии в 2013 году и стал их флагманом.

«Адмирал Кузнецов» (1985) — единственный авианесущий корабль и одновременно Флагман ВМФ России. Он был разработан на основе вышеуказанного предшествующего крейсера «Адмирал Горшков» (1982), ставшего «Викрамадитьей» и флагманом ВМФ Индии.

Местом базирования авианосца «Викрамадитья» стал индийский штат Карнатака, в столице которого в ноябре 1955 года был провозглашён лозунг советско-индийской дружбы «Хинди руси бхай бхай» / «Индийцы и русские – братья». Бангалор побратим с Минском и Сан-Франциско, к северу от которого проходила граница Русской Америки, в основании и управлении которой принимали непосредственное участие люди, связанные с Великом Устюгом, где начинается Северная Двина слиянием рек Сухона и Юг. На истоке Северной Двины, в Великом Устюге, совершал свои духовные подвиги Прокопий Праведный — основатель рода Романовых. Северодвинск стоит в устье Северной Двины, недалеко от Архангельска, основанного по приказу Ивана Грозного, который дал Устюгу титул Великого города и женился на Анастасии Романовне из рода Прокопия Праведного, Устюжского чудотворца.

С островами в Холмогорском разливе Северной Двины (юго-восточнее Архангельска) связана история предков Пандавов и Кауравов — главных героев Махабхараты — древнеиндийского эпоса на санскрите, одного из крупнейших литературных произведений в мире. В индийской традиции Махабхарата считается «пятой Ведой». Её авторство приписывается легендарному мудрецу Вьясе, жившим в III тысячелетии до нашей эры. Он сам является действующим лицом Махабхараты. Также, Вьяса — дед вышеуказанных Пандавов и Кауравов, составитель (помимо Махабхараты) многих глубоко древних и обширных по объёму памятников — Вед, Пуран, философской системы веданты. В России, река Вьяс — приток Суры. Устье Вьяса находится в Пензенской области, в которой берёт свое начало река Мокша — приток Оки.

На священном языке Индии — санскрите слово «рай» означает «золото», «яркость», «обладание», «собственность» и т.д. Рай является историческим титулом чести в Индии. В русском языке, Рай – это место вечной совершенной жизни, в гармонии с Творцом.

Усадьба Горенки расположена на Шоссе Энтузиастов, являющееся также как и Горьковское шоссе, часть бывшего Владимирского тракта, который вёл из Москвы во Владимир (столица Руси до Москвы) и далее – до Нижнего Новгорода (родина Горького).

Москвы во Владимир (столица Руси до Москвы) и далее – до Нижнего Новгорода (родина Горького).

Выполненная в стиле классицизма, усадьба Горенки является одной из самых больших и масштабных усадеб Подмосковья. Она расположена на территории в 51 гектар, площадь строений составляет более 10 тысяч квадратных метров. Является памятником федерального значения и охраняется государством. Часть сооружений усадьбы представляет собой особую ценность с точки зрения истории, архитектуры и искусства.

История Горенок насчитывает более пяти веков. Владельцами этой удивительной усадьбы в разное время становились самые именитые и знатные семьи России: Романовы, Долгорукие, Разумовские, Юсуповы, Третьяковы.

Впервые Горенки упоминаются при Иване Грозном в писцовой книге Московского уезда. Тогда служилый человек Молчан продал эту землю боярину Никите Романовичу Захарьину, деду первого царя из рода Романовых — Михаила Фёдоровича.

Долгоруковы

С 1623 года местность известна как вотчина воеводы Никифора Плещеева. На пустоши Золотиловой (Золотово) выросла деревня Горенки. Князь Юрий Хилков (стольник Петра I) построил здесь в конце XVII века деревянный господский двор, который стал приданным его дочери Прасковьи, которая в 1707 году была выдана за князя Алексея Григорьевича Долгорукова (Рюрикович в XXV колене, член Верховного тайного совета при Петре II). Он сделал их сына Ивана фаворитом юного императора Петра II, который часто гостил в Горенках. Здесь около него находились только члены семьи Долгоруковых.

Алексей Григорьевич Долгоруков пытался женить Петра II на своей дочери, 17-летней Екатерине, рождённой в Горенках. Состоялась их помолвка (19 ноября 1729 года), она была объявлена «государыней-невестой», но 14-летний император вскоре неожиданно заболел и скоропостижно умер от оспы. Долгоруков со своими родными составили подложное завещание, которым император якобы назначил восприемницей на трон свою невесту и его дочь княжну Екатерину Алексеевну. Однако документам не поверили. Все имения Долгорукова были конфискованы в казну, а сам он с семьёй, по вступлении на престол императрицы Анны Иоанновны, в апреле 1730 года отправлен в ссылку в Берёзов (Югра), стоящий на притоке Оби.

Ещё Пётр I приказал построить в Берёзове острог для содержания государственных преступников. Помимо князя Алексея Долгорукова с семьей, здесь отбывали наказания светлейший князь Александр Меншиков с детьми, граф Андрей Остерман. В XIX веке в Берёзово ссылались декабристы, а в начале XX века – революционеры, включая Льва Троцкого.

Алексей Григорьевич Долгоруков умер в Берёзове в 1734 году. Четырьмя годами ранее там ушла из этой жизни его супруга, княжна Прасковья Юрьевна Хилкова, мать которой была из рода чингизида Кучума, правившего Сибирью до прихода Ермака.

Лишь только указом вошедшей в 1741 году на русский престол императрицы Елизаветы Петровны все Долгоруковы были освобождены. Императрица пожаловала Екатерине Долгоруковой звание фрейлины, а в 1745 году бывшая невеста императора Петра II (племянника Елизаветы Петровны), вышла замуж за овдовевшего генерал-поручика графа Александра Романовича Брюса, вице-губернатора Москвы, владельца усадьбы Глинки, племянника и наследника петровского сподвижника Якова Вилимовича Брюса, от которого получил графский титул. Екатерина Долгорукова умерла вскоре после свадьбы из-за простуды.

Первая жена Александра Брюса была тоже из рода Долгоруковых – княжна Анастасия Михайловна, племянница князя Василия Владимировича Долгорукова (генерал-фельдмаршал, кавалер ордена Андрея Первозванного, член Верховного тайного совета, президент Военной коллегии, крёстный отец Елизаветы Петровны), адъютантом к которому был назначен Александр Брюс в 1729 году. Брюсов переулок в самом центре Москвы получил своё имя от фамилии домовладельцев – вышеуказанного Якова Брюса, его племянника и наследника Александра Брюса. Усадьба находилась во владении Брюсов почти сто лет. Она находилась рядом с храмом Малое Вознесенье (XVI век), с единственным в Москве пределом Прокопия Праведного, Устюжского чудотворца – предка порядка двадцати дворянских фамилий (боярских родов) России, в т.ч. Романовых, Шереметьевых, Кобылиных, Колычёвых (из которых был причисленный к лику святых Митрополит Филипп, в миру Федор Колычёв) и т.д.

Третьей избранницей Александра Романовича Брюса стала юная Наталья Фёдоровна Колычёва, род которых восходил к Прокопию Праведному. Их сын Яков Александрович Брюс стал последним в роду русских Брюсов. Был женат на Прасковье Александровне Румянцевой, сестре полководца Петра Румянцева-Задунайского, придворной даме Екатерины II. Высокое положение при дворе его жены позволило ему одновременно занимать посты петербургского генерал-губернатора и главнокомандующего в Москве. В своё время её мать Мария Румянцева была назначена императрицей Елизаветой Петровной ко двору и стала подругой будущей Екатерины II. Вместе с камердинером Шкуриным она способствовала сближению Екатерины с Григорием Орловым.

Прасковья Александровна Брюс (дев. Колычева) блистала при дворе, ушла из этой жизни в возрасте 56 лет, погребена (как и вышеуказанный Александр Романович Брюс) при Иоанно-Богословской церкви в подмосковном селе Глинки, родовом поместье Брюсов. В Советское время её могила была разрушена, а церковь перестроена в санаторий. Изящное надгробие Прасковьи Брюс работы скульптора Мартоса в 1934 было вывезено из Глинок и экспонировалось в Донском монастыре.

Единственный выживший ребёнок Якова Александровича и Прасковьи Александровны Брюс — Екатерина Яковлевна вышла замуж за графа Василия Валентиновича Мусина-Пушкина (великий мастер в русском масонстве). Поскольку она была единственным ребёнком и на ней пресекался род Брюсов, император Павел I разрешил Мусину-Пушкину добавить фамилию «Брюс». Детей у них не было, поэтому, данная линия пресеклась. Екатерина Яковлевна жила отдельно от мужа, главным образом, за границей — в Италии, Швейцарии или во Франции. Её виллу на Женевском озере посещали известные люди, в т.ч. английский поэт-романтик лорд Байрон (в жилах которого текла кровь шотландских королей, как у Брюсов), Джон Полидори (английский писатель, автор первого художественного произведения о вампире, так и названного, — «Вампир», 1819 год), Мэри Годвин (английская писательница, автор готического романа «Франкенштейн, или Современный Прометей», 1818 год) и Перси Биш Шелли (один из классиков британского романтизма, муж Мэри Годвин). Считается, что именно на вилле Екатерины Яковлевны родилась идея романа «Франкенштейн, или Современный Прометей» и рассказа «Вампир». Английский писатель-романист ирландскими корнями Брэм Стокер напишет свой готический роман ужасов «Дракула» в 1897 году. Граф Дракула прибудет в Англию на русском судне…

Мусины-Пушкины — графский и древний дворянский род из колена Ратши (XII век), от которого пошли многие боярские и дворянские фамилии России, включая предков великого русского поэт и писателя Александра Сергеевича Пушкина. Из этого рода был воевода Ивана Грозного в Казанском походе, стольник патриарха Филарета (отца Михаила – первого царя из рода Романовых),

Графы Мусины-Пушкины происходят от Алексея Ивановича Мусина-Пушкина (член Российской академии, третий президент Академии художеств, 11-й обер-прокурор Святейшего Синода, сенатор и др.). Будучи одним из крупнейших деятелей Русского Просвещения, собирателем рукописей и русских древностей, он ввёл в научный оборот ряд ценнейших древнерусских рукописей, включая «Слово о полку Игореве», хранившееся в ризнице соборного храма упразднённого Спасо-Ярославского монастыря, связанного с одним из Христофоров Ивана Грозного.

Особое место в рукописном собрании Алексея Ивановича Мусина-Пушкина занимали черновые бумаги выдающихся людей. Первыми стали бумаги императрицы Екатерины II, которые она лично подарила Мусину-Пушкину. Это были её черновики к «Запискам касательно Российской истории».

Сестра Алексея Ивановича Мусина-Пушкина была бабушкой известного русского драматурга Сухово-Кобылина, отец которого был участвовал в генеральных сражениях русской армии против Наполеона, победе над которым посвящён Храм Христа Спасителя в Москве. Московский дворец графа Мусина-Пушкина на Разгуляе — один из самых роскошных особняков допожарной Москвы. С 1835 года в нём размещаются учебные заведения. До революции 1917 года в нём находилась Вторая Московская гимназия, а ныне — Московский государственный строительный университет.

До Октябрьской революции членам рода Мусиных-Пушкиных принадлежала подмосковная усадьба Старо-Никольское. В 1928 году в её главном доме проходил VI съезд Коммунистической партии Китая. Сегодня в ней работает музей этого съезда.

Вышеуказанный фаворит Петра II Иван Алексеевич Долгоруков женился на графине Наталье Борисовне Шереметевой, род которых, как вышеуказанных Романовых и Колычевых идёт от Прокопия Праведного. Наталья Шереметева стала одна из первых русских писательниц. Её отец — Борис Петрович Шереметев был ближайшим сподвижником Петра I, одним из первых русских генерал-фельдмаршалов и первым в истории Российского царства возведённым в графское достоинство.

Обручение Наталии Шереметьевой и князя Ивана Долгорукого состоялось через три дня после обручения Петра II с сестрой Долгорукова — Екатериной Алексеевной. С наступлением опалы Долгоруких после смерти Петра II и воцарения Анны Иоанновны, Наталья Шереметьева не оставила своего жениха. Обвенчалась с ним в апреле 1730 года и практически сразу поехала вместе в ссылку в Берёзов со всей его семьей. Они были лишены чинов и орденов, все их поместья конфискованы.

Её супруг Иван Долгоруков был казнён на Красном поле в Великом Новгороде в 1739 году четвертованием с отсечением головы, вместе со своими дядями. Иван Алексеевич, по преданию, проявил необыкновенное самообладание, в то время, когда палач рубил ему руки и ноги, он читал вслух молитвы, не позволив себе даже крика. Эта удивительная кротость и вместе с тем сила духа поразили современников.

На месте захоронения казнённого мужа в Великом Новгороде, Наталья Борисовна поставила храм во имя Николы Чудотворца. С южной стороны от этого храма в 1929 году была похоронена мать Сергея Рахманинова.

Известный русский композитор, одним из величайших пианистов своей эпохи и крупнейший дирижёр, родился в Новгородской губернии, недалеко от Старой Руссы. После Октябрьской революции 1917 года эмигрировал из России. Живя и выступая в основном в США, Рахманинов много времени проводил в Швейцарии, где построил роскошную виллу «Сенар». Не дожив трёх дней до своего 70-летия, Рахманинов ушёл из этой жизни в 1943 году в городе Беверли-Хиллз (окружённым со всех сторон городом ангелов Лос-Анджелесом), в Калифорнии, которая в прошлом была частью Русской Америки. Великий русский композитор похоронен на кладбище Кенсико в 50 км к северу от Нью-Йорка, в городе Валхалла. Одна из величайших загадок Нью-Йорка (Нового Йорка) связывающая его с Россией – это Камни с Брайтон Бич.

Рахманинов любил цыганское пение, иногда засиживался до ночи в ресторанах «Яр» или «Стрельна». Через творчество цыган проходит историческая нить, связывающая Индию с Россией. «Алеко» (прим. цыганское имя А.С. Пушкина) — первая опера Рахманинова, написанная по поэме великого русского поэта Пушкина «Цыганы» в качестве дипломной работы в Московской консерватории, которую Рахманинов окончил с присуждением большой золотой медали. В постановках «Алеко» принимали участие выдающиеся оперные певцы того времени. Роль Алеко исполнял и Фёдор Шаляпин. Тема разного понимания свободы — общая для рахманиновского «Алеко» / пушкинского «Цыганы» и фильма «Табор уходит в небо», снятого по ранним рассказам Максима Горького.

В 1740 году, в царствование Анны Иоанновны, Наталья Борисовна получила разрешение возвратиться с детьми в Москву. Через год им было пожаловано ей с детьми село Старое Никольское в Вологодском уезде. Уже в царствование Екатерины II, в 1742 году, она получила обратно конфискованные имения мужа.

В 1758 году Наталья Борисовна постриглась в монахини под именем Нектарии в Киево-Флоровском монастыре. В 1767 году приняла схиму, незадолго до этого написала для внуков мемуары («Записки»), которые охватывали период её жизни до приезда в ссылку в Берёзов. В них описаны события от потери родителей, сватовства к ней князя Ивана Долгорукого (фаворита Петра II), их свадьбы в Горенках в условиях опалы и последующий путь до прибытия на место ссылки в Берёзов. Несмотря на все лишения и постигшие её беды от замужества с Иваном Долгоруким, она благодарила Бога за то, что он дал ей такого человека, за любовь к которому можно заплатить своей жизнью и вынести постигшие беды. Ушла из этой жизни в 1771 году и была погребена в Киево-Печорской лавре, стоящей на Нильском меридиане.

Из многочисленного рода Долгоруковых была Екатерина Юрьевская – вторая жена российского императора Александра II, который не только «освободил» Россию от крепостного права, но и от Аляски. Памятник ему был открыт в 2005 году со стороны алтарной части Храма Христа Спасителя (Волхонка, 13) по инициативе партии «Союз правых сил». До революции 1917 года перед Храмом Христа Спасителя стоял памятник Александру III. Он и его супруга (мать Николая II), будучи законными наследниками Александра II, категорически отвергали Екатерину Долгорукову, ставшую Юрьевской, после венчания с Александром II, вскоре после смерти его первой супруги (матери Александра III, бабушки Николая II).

Разумовские

Разумовские владели Горенками с 1747 по 1827 года. Период их владения стал расцветом и золотым веком усадьбы.

В 1747 году владельцем усадьбы Горенки граф Алексей Григорьевич Разумовский — фаворит и, предположительно, тайный супруг императрицы Елизаветы Петровны (дочери первого российского императора Петра I). Она хорошо знала Горенки. Проводила здесь немало времени и при прежних владельцах — Долгоруковых.

После ухода из этой жизни Алексея Григорьевича Горенками стал владеть его младший родной брат Кирилл Григорьевич — последний гетман Войска Запорожского, генерал-фельдмаршал, президент Петербургской Академии наук в течение более чем полувека, основатель графского и княжеского рода Разумовских. Один из участников дворцового переворота против Пётр III (внук Петра I, первый представитель Гольштейн-Готторпской династии на российском престоле). Как командир Измайловского полка Кирилл Григорьевич Разумовский сыграл важную роль в приходе к власти его супруги Екатерины II и стал её доверенным лицом. Манифест о восшествии на престол был напечатан в типографии возглавляемой им Академии наук.

Взяв власть в 1741 году с помощью 308 верных гвардейцев Преображенского полка (одного из старейших и наиболее известных полков, созданных Петром I), императрица Елизавета Петровна сосватала в 1746 году свою троюродную сестру Екатерину Нарышкину (богатейшую невесту в России) за вышеуказанного графа Кирилла Разумовского, брата своего фаворита Алексея Разумовского.

Приданое Екатерины Нарышкиной составляло почти половину огромного состояния всего рода Нарышкиных – ближайших родственников царской семьи Романовых. Отец Екатерины Нарышкиной приходился племянником царице Наталье Кирилловне Нарышкиной, матери Петра I. Колоссальное приданое Екатерины Нарышкиной включало в числе прочего Романов двор (квартал в самом центре Москве), рядом с котором позже возник Зоологический музей МГУ, основанный в 1791 году. Кирилл Разумовский в одночасье сделался одним из самых богатых людей страны.

У супругов было 6 сыновей и 5 дочерей. Один из них — Алексей Кириллович стал министром народного просвещения, зять графа Петра Шереметева (владелец усадеб Кусково, Останкино, Вороницкая, владелец лучшего театра и оркестра в России, супруг богатейшей княжны Варвары Черкасской — единственной дочери канцлера Российской империи, она родилась в символическую дату – 11.09.1711 года).

При Алексее Кирилловиче Разумовском Горенки достигли наибольшего расцвета, как и его городская усадьба в Москве на Яузе. В Горенках был полностью перестроен дворец, разбит богатый парк с каскадом прудов, устроен великолепный ботанический сад, построены оранжереи, в которых росло более 7000 растений, включая около 300 тропических деревьев: пальмы, кипарисы, бамбук, ямайский кедр. На территории усадьбы росли уникальные для Подмосковья сибирские кедры и американские ели.

Ботаническим садом и оранжереями с 1804 по 1822 года заведовал ботаник немецкого происхождения на русской службе Фёдор Богданович Фишер, член-корреспондент Императорской Академии наук и впоследствии директор Императорского ботанического сада в Санкт-Петербурге, стоящим на Нильском меридиане. Благодаря заботам Фишера, сад в Горенках приобрёл европейскую известность. Во многих древних культурах, сад всегда ассоциируется с Раем на Земле. Ботанический сад в Горенках считался до 1830-х годов одним из чудес Москвы. Посмотреть на него неоднократно приезжали видные европейские естествоиспытатели и путешественники. В 1809 году было основано Горенковское фитогеографическое общество, которое в 1811 году слилось с Московским обществом испытателей природы.

Алексей Кириллович вошёл в историю не только как министр народного просвещения и созидатель подмосковной усадьбы Горенки, но и как родоначальник дворян Перовских. Будучи незаконнорождёнными, они получили свою фамилию от названия имения Перово. Однако Разумовский добился личного разрешения Александра I на дворянство для всех своих детей.

Алексей Кириллович — внебрачный отец Алексея Алексеевича Перовского, больше известного под псевдонимом Антоний Погорельский, ставшего основоположником жанра фантастики в русской литературе.

Алексей Кириллович – дед писателя Алексея Толстого – одного из соавторов «Козьмы Пруткова», родиной которого является Сольвычегодск, где два отбывал ссылку Сталин.

Алексей Кириллович – прадед Софьи Перовской, отец которой — Лев Николаевич Перовский был губернатором Санкт-Петербурга. Будучи членом Исполнительного комитета революционной организации «Народная воля», она непосредственно руководила убийством российского императора Александра II, оценки правления и личных качеств которого весьма противоречивы. Своим Манифестом об отмене крепостного права он даровал крестьянству некоторые гражданские права, но земля объявлялась помещичьей собственностью. За полученные наделы крестьяне несли в пользу помещиков повинности, мало отличавшиеся от крепостных. Александр II продал Аляску, но Россия так и не увидела оплаты. На Аляске расположена т.н. Чёрная пирамида.

По приказу Александра III Софья Перовская была повешена в 1881 году вместе с остальными участниками покушения на плацу Семёновского полка (ныне Пионерская площадь). Тела казнённых были тайно захоронены на Преображенском кладбище. Перовская стала первой русской женщиной, казнённой в Российской империи по политическим мотивам.

Екатерина Ивановна Разумовская (дев. Нарышкина, мать вышеуказанного Алексея Кирилловича) скончалась в 1771 году в Санкт-Петербурге, стоящем на Нильском меридиане. Будучи как родственницей покойной императрицы Елизаветы Петровны (дочери Петра I) Была похоронена в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры, рядом с графом Алексеем Григорьевичем Разумовским (старшим братом своего супруга). В этой церкви погребены члены императорской фамилии, государственные деятели, непобедимый русский полководец Александр Васильевич Суворов.

В 1771 году ушла из той жизни не только супруга Кирилла Григорьевича Разумовского, но и его старший брат Алексей, которому он был обязан своим высоким положением при русском императорском дворе. Кирилл Григорьевич обустроил поместье Поливаново на Пахре, неподалёку от усадьбы Дубровицы и подолгу живал в тогда подмосковной усадьбе Петровское-Разумовское. Кирилл Григорьевич передал усадьбу Горенки своему сыну Алексею Кирилловичу, будущему министру народного просвещения (см. выше). Разумовские – это золотой век Горенок.

После ухода из этой жизни графа Алексея Кирилловича Разумовского в апреле 1822 года судьба Горенок стала печальной. Его наследники начали ради денег распродавать ценности усадьбы вплоть до оранжерейных деревьев. Усадьба начала приходить в запустение.

Юсуповы

В 1827 году всё имение Горенки купил князь Николай Юсупов (1750 — 1831), который в это время обустраивал свою подмосковную усадьбу Архангельское, приобретённую им в 1810 году у Марии Адамовны Голицыной. Юсупов вывез из Горенок в Архангельское библиотеку, скульптуры и другие произведения искусства.

Гербарий Разумовского был приобретён Ботаническим музеем Академии наук, расположенным на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге и одной своей стороной выходящим на набережную Карповки. Небольшую часть коллекции Разумовского получил и Ботанический сад Московского университета – «Аптекарский огород» на Мещанской (ныне Проспект Мира). Остальное было распродано частным лицам.

Николай Юсупов — один из крупнейших в России коллекционеров и меценатов, масон (с 21 декабря 1798 года великий командор Ордена Мальтийского и св. Иоанна Иерусалимского), единственный сын московского градоначальника Бориса Юсупова, представитель богатейшего княжеского рода Юсуповых, который пресёкся на его правнучке Зинаиде (1861 — 1939) – богатейшей российской наследнице своего времени, крупной благотворительницы, кавалерственной даме баварского ордена Терезы, матери Феликса (лат. счастливый) Юсупова – одного из организаторов и участников убийства Григория Распутина.

В Москве Николай Юсупов жил в собственном дворце в Большом Харитоньевском переулке. В 1801 — 1803 годах в одном из флигелей на территории дворца жила семья Пушкиных, в том числе и маленький Александр Пушкин. Великий русский поэт посещал Юсупова и в Архангельском. В 1831 году Юсупов был приглашён на торжественный ужин в арбатскую квартиру молодожёнов Пушкиных.

Женой Николая Юсупова была племянница и одна из наследниц Светлейшего князя Григория Потёмкина – Таврического, фаворита императрицы Екатерины II, с которой у него была общая дочь. В 1775 году по ряду сведений Потёмкин и Екатерина II заключили тайный брак.

Потёмкин родился на 55 «московской» широте в 1739 году к северу от Смоленска, где река Мошна впадает в реку Хмость. Также, другая река Мошна является притоком Москвы-реки. Мошна — коммуна в Румынии, жудец Сибиу в Трансильвании, недалеко от Бучеджского Сфинкса.

В 1757 году, в числе лучших студентов Московского университета, Потёмкин был представлен императрице Елизавете Петровне. При участии в дворцовом перевороте в 1762 году обратил на себя внимание императрицы Екатерины II, позже став её верным помощником и одним из самых влиятельных лиц в России. Он стал первым генерал-губернатором Новороссийской губернии. Основал ряд городов, включая современные Екатеринослав / Днепропетровск (1776 год), Херсон (1778 год), Севастополь (1783 год), Николаев (1789 год) и др.

В 1782 году согласно так называемому «Греческому проекту» Потёмкин должен был стать королём Дакии. Одной из загадок современной Дакии (Румынии) является Сфинкс (рядом с которым города Синая, Брашов) и скальные выходы грибовидной формы Бабеле в горном массиве Бучеджи в центральной части страны, часть Южных Карпат. Высшая точка Бучеджи называется Ому.

Потёмкин руководил присоединением к Российской империи и первоначальным устройством Крыма. 19 апреля 1783 года — дата подписания манифеста — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи стала одной из памятных дат России. Потёмкин создал Черноморский военный флот и стал его первым главноначальствующим. Первый хозяин знаменитого Таврического дворца (первый русский парламент) в Санкт-Петербурге на улице Шпалерной.

Внучатая племянница Потёмкина, подруга супруги императора Николая I, стала женой графа Алексея Алексеевича Бобринского — внука Екатерины II, двоюродного брата императоров Александра I и Николая I, крупнейшего деятеля сельского хозяйства, зачинателя сахарной промышленности в Российской империи. Венчание было в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге, стоящим на Нильском меридиане. Отец жениха — Алексей Григорьевич Бобринский был внебрачным сыном императрицы Екатерины II и Григория Орлова. Он — родоначальник графского рода Бобринских, владелец имений Бобрики и Богородицк в верховье Дона.

Младший сын Феликс (1887 — 1967) вышеуказанной Зинаиды Юсуповой известен в истории тем, что был одним из организаторов и участников убийстве Григория Распутина. Вместе с Юсуповым в этом убийстве учувствовали депутат государственной думы Пуришкевич, поручик Сухотин и великий князь Дмитрий Павлович (шурин Феликса Юсупова).

Феликс Юсупов был супругом племянницы Николая II, жена которого благоволила Распутину. В 1915 году в браке родилась дочь Ирина, её крестили в присутствии царской семьи и нескольких близких друзей. Крестными были государь Николай II и его мать — вдовствующая императрица Мария Федоровна.

Ирина Юсупова (1915 — 1983) вышла замуж графа Николая Дмитриевича Шереметева (1904 — 1979). Их дочь Ксения Николаевна Сфирис (Юсупова — Шереметева) и внучка Татьяна являются нынешними потомками рода Юсуповых. 11 октября 2001 года Ксения Николаевна встречалась в Москве с Владимиром Путиным и Митрополитом Кириллом.

Шереметева) и внучка Татьяна являются нынешними потомками рода Юсуповых. 11 октября 2001 года Ксения Николаевна встречалась в Москве с Владимиром Путиным и Митрополитом Кириллом.

В 1967 году семья Юсуповых усыновила мексиканца Виктора Мануэля Контрераса, который позже стал известным скульптором и живописцем. Его монументальные работы из бронзы украшают центральные площади городов Мексики, США и многих европейских государств.

После Октябрьской революции 1917 года Юсуповы уехали в Крым, откуда на борту линкора «Мальборо» они выехали на Мальту, позднее перебрались в Лондон, а затем – в Париж, в котором Феликс Юсупов жил до самой смерти. Есть информация, что во время Второй мировой войны он отказался поддержать нацистов и отверг предложение вернуться в Россию.

Юсуповы происходили от ногайского правителя Юсуфа, современника Ивана Грозного, состоявшего с ним в переписке. Имея родство с темником Золотой Орды Мамаем по материнской линии, Иван Грозный взял Казань. Юсуф – отец Сююмбике, правительницы Казанского ханства. Башня, носящая её имя, украшает Казанский кремль и отражена в архитектуре Казанского вокзала в Москве, созданного выдающимся русским зодчим Алексеем Щусевым.

Начало Юсуповскому роду было положено при Иване Грозном в 1563 году, когда два сына владетельного князя Ногайской Орды прибыли в Москву. По воле Ивана Грозного состоялось массовое переселение ногайцев и татар на Ярославскую землю. Город Романов (совр. Тутаев) со многими соседними сёлами был отдан в кормление вышеуказанным знатным ногайским мурзам Юсуповым за подданство и верную службу Московскому царю.

Стоящий на великой русской реке Волге (как прежние владения ногайцев и казанцев) город Романов окончательно вошёл в состав владений московского князя в 1491 году. Около 1468 года город посетил Афанасий Никитин – первый европеец, достигший берегов Индии и оставивший документальное описание своего путешествия. В 1745 году рядом с Романовым родился непобедимый русский флотоводец Фёдор Ушаков, причисленный к лику святых в 2001 году. Знаменитый на всём Востоке гроза турецкого флота, командующий Черноморским флотом, Ушаков не потерял в боях ни одного корабля, ни один его подчинённый не попал в плен. Он одержал победу в пяти крупнейших морских сражениях (Фидониси, Керчь, Тендра, Калиакрия и Корфу) и не потерпел ни одного поражения.

В трактате «О роде князей Юсуповых» (1866) последний его представитель повторяет легенду о родстве ногайских мурз с мамлюкскими правителями Египта. Герб рода Юсуповых (включая египетского крокодила в одном из полей герба и небесного цвета барана) косвенно отразил мифы о египетском происхождении их предка Эдигея – основателя династии, возглавившей Ногайскую Орду.

Одного корня с Юсуповыми был княжеский род Урусовых. В родстве с Юсуповыми состоял сын Михаила Лазарева – командующего Черноморским флотом и одного из первооткрывателей Антарктиды.

Волков, Третьяковы, Севрюгин и др.

Николай Юсупов продал Горенки в 1831 году московскому уездному предводителю дворянства полковнику гвардии Николаю Волкову, племяннику влиятельного Родиона Александровича Кошелева (1749 — 1827). Р.А. Кошелев был приближённым Александра I, влиятельным мистиком и масоном, вице-президентом Российского библейского общества,

Родион Александрович Кошелев был женат на Варваре Ивановне Плещеевой, сестре Сергея Ивановича Плещеева — масона и мистика, близкого к императору Павлу I. Сергей Иванович происходил из ветви рода Плещеевых, одного из древнейших в России, был попечителем Московского университета.

Николай Волков устроил во дворце вместе с купцом Василием Третьяковым бумагопрядильную и бумаготкацкую фабрику. Её ткацкие станки работали прямо в бывших княжеских покоях и в оранжереях, часть которых была переоборудована в производственные мастерские. От знаменитых оранжерей Разумовских ничего не сохранилось. В усадебном парке был устроен небольшой литейный завод для изготовления станков. В 1864 году усадьба стала собственностью семьи фабрикантов Третьяковых. Фабрика прекратила работать в 1885 году. За это время дворец был сильно изуродован, имение и парк пришли в совершенное запустение.

В 1910 году Горенки, по факту — разрушенную и заброшенную территорию, купил фабрикант Владимир Павлович Севрюгов, сын купца из Ростова-на-Дону (Донской край). Он стал последним до революции 1917 года владельцем Горенок. Севрюгов вложил немалые средства на восстановление исторического облика усадьбы, вернул её прежнее функциональное назначение и первоначальный вид за период с 1912 по 1916 гг. Севрюгов пригласил для этой работы Сергея Чернышова – будущего главного архитектора Москвы в 1934 — 1941 годах, автора Генерального плана реконструкции Москвы (1935), лауреата Сталинской премии первой степени (1949, за проект Главного здания МГУ).

Ленин

В 1920-х годах усадьба Горенки в современной Балашихе рассматривалась в качестве загородной резиденции Ленина, но, в конечном итоге, была выбрана усадьба Горки (нынешние Горки Ленинские, бывшее владение Морозовых), рядом с городом Домодедово Московской области, примерно в 10 км от МКАД по Каширскому шоссе. Именно там Ленин ушёл из этой жизни. В Горках Ленинских стоит монумент «Смерть вождя», где вождь мирового пролетариата изображен в буддийской тоге. Этот монумент создал Сергей Меркуров – двоюродный брат всемирно известного мистика и духовного учителя Гурджиева, учившегося вместе со Сталиным в Тифлисской семинарии.

В Советское время, в 1925 году, в усадьбе был устроен санаторий «Красная Роза», находившийся в усадьбе до 2020 года (без малого почти 100 лет). Роза нашла своё отражение в изображениях различных тайных орденов и сообществ, христианском богословии и мистике. Красная Роза символизирует человеческую душу и её поэтапный расцвет в процессе воплощений и стремления к совершенству. Для Розенкрейцеров (тайное общество «братьев Креста и Розы») символ Розы и Креста означал «расцветшую душу». Не случайно их штаб-квартира расположена в Калифорнии, северная часть которой входила в Русскую Америку.

орденов и сообществ, христианском богословии и мистике. Красная Роза символизирует человеческую душу и её поэтапный расцвет в процессе воплощений и стремления к совершенству. Для Розенкрейцеров (тайное общество «братьев Креста и Розы») символ Розы и Креста означал «расцветшую душу». Не случайно их штаб-квартира расположена в Калифорнии, северная часть которой входила в Русскую Америку.

Роза представляет духовное развитие человека. С розой ассоциируется идея мистического центра (Роза мира), Рая, сердца, милосердия, божественной любви и победы. Не случайно Николай Рерих выбрал образ розы в качестве символа лучших построений духа.

Масштабные работы по реконструкции бывшей усадьбы графов Разумовских начались в 2022 году. Соседствующие усадьбы Горенки и Пехра-Яковлевское, огромная лесная территория станут единой зоной отдыха.

До начала реставрации, на одной из колонн была надпись, сделанная на английском языке «Это место можно использовать для получения доступа к другим мирам, которые ранее невозможно было себе представить». На входе в помещение была нарисована стрелка со словами «Портал в будущее».

Приложение №1

Графу Алексею Кирилловичу Разумовскому принадлежала усадьба и парк (около 40 га) в Басманном районе Москвы на берегу Яузы (ул. Казакова, 18), выходящая сегодня на набережную академика Туполева. Усадебным храмом служила близлежащая церковь Вознесения Господня, что на Гороховом поле в стиле московского классицизма, приписываемая знаменитому русскому архитектору Матвею Казакову. В годы правления Екатерины II он перестроил центр Москвы в стиле классицизма. Здание усадьбы является одним из самых красивых архитектурных ансамблей эпохи русского классицизма.

Графу Алексею Кирилловичу Разумовскому принадлежала усадьба и парк (около 40 га) в Басманном районе Москвы на берегу Яузы (ул. Казакова, 18), выходящая сегодня на набережную академика Туполева. Усадебным храмом служила близлежащая церковь Вознесения Господня, что на Гороховом поле в стиле московского классицизма, приписываемая знаменитому русскому архитектору Матвею Казакову. В годы правления Екатерины II он перестроил центр Москвы в стиле классицизма. Здание усадьбы является одним из самых красивых архитектурных ансамблей эпохи русского классицизма.

Ближайшие к усадьбе станции метро — «Курская» и «Бауманская». После смерти графа в 1822 году она стала приходить в запустение.

В 1826 году в ней останавливалась вдовствующая императрица Мария Фёдоровна со своим двором, приехавшие из Санкт-Петербурга в Москву на коронацию её сына Николая I. Мария Фёдоровна — мать трёх российских официальных императоров: Александра I, Константина I и Николая I, а также внучатая племянница Фридриха Великого. Она стояла у истоков Императорского человеколюбивого общества – крупнейшей благотворительной организации Российской империи в XIX — начале XX веков. Мария Фёдоровна родилась в 1759 году в Штеттинском замке, в котором родилась и Екатерина II – мать Павла I, бабушка вышеуказанных трёх российских императоров. Отец Марии Фёдоровны, подобно отцу Екатерины II, служил комендантом Штеттинского замка.

В 1829 году в усадьбе Разумовского на Яузе (Гороховом поле) поселили персидского принца Хозрев-Мирзу с посольством, приехавших извиняться за убийство Грибоедова в Тегеране.

В 1828 году усадьбу Разумовского на Яузе выкупил М.Е. Юрков — купец из Одессы. Он приобрёл её у Петра, старшего сына Алексея Разумовского. С давних пор живущий за границей, Пётр успел наделать столько долгов, что великолепную усадьбу вскоре пришлось продать за бесценок.

В 1833 году бывшую усадьбу Разумовского на Яузе выкупил Московский Опекунский совет для размещения благотворительных и учебных учреждений.

В 1918 году по распоряжению Ленина в бывшей усадьбе Разумовского был открыт Московский институт физической культуры. В декабре 1920 года он стал Государственным центральным институтом физической культуры. В октябре 1941 года он был эвакуирован в Свердловск, где и продолжил работу до 1943 года. В 1945 году на кафедре теории и методики лыжного спорта была развернутая музейная экспозиция, позднее ставшая «Лыжным музеем». Более 30 лет главным хранителем был Аграновский.

С осени 2008 года в здании бывшей усадьбы Разумовского располагается Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации.

Рядом с усадьбой Разумовского расположен Сад им. Баумана, в котором находится дракон из Базеля.

Приложение №2

Первой женой российского императора Александра II и матерью его наследника была Мария Александровна, бабушка Николая II. Второй, морганатической, супругой Александра II стала его фаворитка Екатерина Долгорукова (Долгорукая) после смерти императрицы 1880 года. Венчание состоялось у походного алтаря, установленного в одном из залов Царскосельского дворца. После свадьбы Екатерина получила титул — Светлейшая княгиня Юрьевская, что соотносилось с одним из фамильных имён бояр Романовых.

Она родила от Александра II четырёх детей. Их дочь Ольга была замужем за внуком великого русского поэта, основателя русского литературного языка А.С. Пушкина. Его мать Наталья Пушкина была красавицей, она унаследовала характер поэта и внешне разительно походила на него. В юности она была влюблена в страстно её любившего князя Н.А. Орлова, но их свадьбе не дал состояться его отец Алексей Фёдорович Орлов – внебрачный сын Фёдора Орлова — одного из братьев Орловых, помогавших Екатерине II взойти на российский престол. А.Ф. Орлов был племянником графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского, который, помимо военных заслуг перед Отечеством, вывел знаменитую породу Орловских рысаков (ставших символом России) и привёз в нашу страну первый цыганский хор, который он разместил в своём имении в подмосковском Пушкино. Там же позже родился МХАТ.

Вторая дочь Александра II от Долгоруковой (Юрьевской) Екатерина была замужем за А.В. Барятинским. Это одна из самых древних и родовитых русских фамилий, идущая от легендарного Рюрика, считающегося основателем Руси. По материнской линии А.В. Барятинский был потомком купца-миллионера С.Я. Яковлева. По отцовской — двоюродным внуком наместника Кавказа генерал-фельдмаршала князя Александра Ивановича Барятинского, любезного друга императора Александра II, наместника Кавказа, руководителя разгрома войск Шамиля и его пленения в 1859 году, кавалера всех российских орденов, заслужившего почти все награды Российского государства.

В память о подвигах Александра Ивановича Барятинского и победоносного окончания Кавказской войны в 1903 году на берегу пруда в его фамильном имении Марьино в Курской области установили чугунный монумент «Орёл». Здесь в Мариьно у Барятинского гостил Шамиль, они стали друзьями и состояли в дружественной переписке. Плененного вождя непокорных горцев принимали радушно. Личные вещи Шамиля, включая шашку, хранившиеся в усадьбе Марьино, его письма к Барятинскому, в 1923 году были переданы в музей Дагестана, вместе с картиной «Пленение Шамиля» кисти немецкого художника Теодора Горшельта, написанная по заказу брата фельдмаршала Владимира Ивановича.

В память о подвигах Александра Ивановича Барятинского и победоносного окончания Кавказской войны в 1903 году на берегу пруда в его фамильном имении Марьино в Курской области установили чугунный монумент «Орёл». Здесь в Мариьно у Барятинского гостил Шамиль, они стали друзьями и состояли в дружественной переписке. Плененного вождя непокорных горцев принимали радушно. Личные вещи Шамиля, включая шашку, хранившиеся в усадьбе Марьино, его письма к Барятинскому, в 1923 году были переданы в музей Дагестана, вместе с картиной «Пленение Шамиля» кисти немецкого художника Теодора Горшельта, написанная по заказу брата фельдмаршала Владимира Ивановича.

Картину «Пленение Шамиля» («Пленный Шамиль перед главнокомандующим князем Барятинским на Гунибе 25 августа 1859 года») Горшельт создал в Мюнхене. Она, произвела большое впечатление на жителей города, которые несколько дней могли восхищаться ею. Далее холст отправили в российскую столицу Санкт-Петербург, стоящий на Нильском меридиане. Здесь он временно выставлялся в Серебряной зале в Царском Селе, затем его передали в Марьино. Картина Горшельта представляет собой документально точное изображение события. Её автор сам принимал участие в штурме дагестанского аула Гуниб (с аварского Гуни-меэр — куча камней) и пленении Шамиля. Как очевидец событий он детально изобразил сцену сдачи Шамиля, к тому времени потерявшим Чечню и почти весь Дагестан. Художник изобразил около 40 персонажей-участников пленения Шамиля, ставшего знаменательным событием в истории Кавказа. Барятинский показан сидящим (на камне) в окружении своего штаба, напротив него стоит Шамиль. Горшельт изобразил на картине себя с непокрытой головой, как бы отдавая дань уважения имаму. Позже «почетного пленника» встречал в Санкт-Петербурге сам император Александр II. «Ты расстраиваться не будешь. Я тебя устрою, и мы будем жить друзьями», – сказал государь.

Картину «Пленение Шамиля» («Пленный Шамиль перед главнокомандующим князем Барятинским на Гунибе 25 августа 1859 года») Горшельт создал в Мюнхене. Она, произвела большое впечатление на жителей города, которые несколько дней могли восхищаться ею. Далее холст отправили в российскую столицу Санкт-Петербург, стоящий на Нильском меридиане. Здесь он временно выставлялся в Серебряной зале в Царском Селе, затем его передали в Марьино. Картина Горшельта представляет собой документально точное изображение события. Её автор сам принимал участие в штурме дагестанского аула Гуниб (с аварского Гуни-меэр — куча камней) и пленении Шамиля. Как очевидец событий он детально изобразил сцену сдачи Шамиля, к тому времени потерявшим Чечню и почти весь Дагестан. Художник изобразил около 40 персонажей-участников пленения Шамиля, ставшего знаменательным событием в истории Кавказа. Барятинский показан сидящим (на камне) в окружении своего штаба, напротив него стоит Шамиль. Горшельт изобразил на картине себя с непокрытой головой, как бы отдавая дань уважения имаму. Позже «почетного пленника» встречал в Санкт-Петербурге сам император Александр II. «Ты расстраиваться не будешь. Я тебя устрою, и мы будем жить друзьями», – сказал государь.

В 1986 году в селе Гуниб, возникшим в 1862 году в связи со строительством русского военного укрепления и получившим название по бывшему аулу Гуниб (в котором был пленён Шамиль), был открыт памятник «Белые журавли» памяти павших защитников Родины в Великую Отечественную войну 1941 — 1945 года. Он создан по мотивам песни «Журавли» на стихи замечательного дагестанского поэта Расула Гамзатова, лауреата Сталинской III степени (1952), Ленинской (1963) и РСФСР имени М. Горького (1980) премий; кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного (2003) и четырёх орденов Ленина (1960, 1973, 1974, 1983). В церемонии открытия памятника в Гунибе приняли участие авторы песни «Журавли»: поэт Расул Гамзатов, переводчик на русский язык Наум Гребнев и композитор Ян Френкель. Памятник в Гунибе стал самым известным в Дагестане памятником на эту тему, хотя первым был махачкалинский.

В 2020 году в Тверской области был открыт Ржевский мемориал Советскому Солдату на месте ожесточённых боёв Ржевско-Вяземской операции. Начавшись в январе 1942 года, операция продолжалась вплоть до конца марта 1943 года. Она стала первой попыткой масштабной операции Красной Армии на окружение группировки противника на московском направлении. Продолжение Советского контрнаступления под Москвой. Одна из самых кровопролитных операций Великой Отечественной войны. Результатом операции стало освобождение Московской, Тульской и ряда районов Калининской (Тверской) и Смоленской областей. Центральной частью Ржевского мемориала является колоссальная статуя Советского солдата высотою 25 метров, установленная на искусственном холме. Прообразами Ржевского монумента называют мемориальные комплексы «Воин-освободитель» в Трептов-парке, Мамаев курган в Сталинграде и Алёша в Пловдиве.

В 2020 году в Тверской области был открыт Ржевский мемориал Советскому Солдату на месте ожесточённых боёв Ржевско-Вяземской операции. Начавшись в январе 1942 года, операция продолжалась вплоть до конца марта 1943 года. Она стала первой попыткой масштабной операции Красной Армии на окружение группировки противника на московском направлении. Продолжение Советского контрнаступления под Москвой. Одна из самых кровопролитных операций Великой Отечественной войны. Результатом операции стало освобождение Московской, Тульской и ряда районов Калининской (Тверской) и Смоленской областей. Центральной частью Ржевского мемориала является колоссальная статуя Советского солдата высотою 25 метров, установленная на искусственном холме. Прообразами Ржевского монумента называют мемориальные комплексы «Воин-освободитель» в Трептов-парке, Мамаев курган в Сталинграде и Алёша в Пловдиве.

Образ растворяющегося в стае птиц солдата берёт своё начало от вышеуказанного стихотворения «Журавли» Расула Гамзатова. Первым источником вдохновения стало стихотворение «Я убит подо Ржевом» Александра Твардовского. Другим источником вдохновения стал фильм «Баллада о солдате» режиссера Григория Чухрая, педагога ВГИКа, родом из Мелитополя, как и Павел Судоплатов. Встретив соседей и свою мать, главный герой фильма обещает вернуться с войны, а мать — дождаться его. Голос за кадром говорит: «Он мог бы стать замечательным гражданином, мог бы строить или украшать земли садами, но он был и навечно останется в нашей памяти солдатом. Русским солдатом!».

Под руководством генерала Павла Судоплатова Советской разведке удалось провести операцию «Монастырь» — одну из самых успешных операций Советских спецслужб во время Великой Отечественной войны. В качестве основного исполнителя выступал советский разведчик Александр Демьянов, шифровальному и радиоделу которого обучал будущий самый известный Советский разведчик-нелегал Вильям Фишер (Абель). Эта радиоигра помогла отстоять Сталинград, поскольку гитлеровцев удалось убедить в том, что Красная армия будет контратаковать подо Ржевом, куда командование вермахта перебросило резервы. Символические 121 км. (по прямой) – расстояние от места рождения Сталина (Гори) до усадьбы князей Чавчавадзе в Цинандали.

В 1854 году горцы Шамиля совершили очередной набег, на этот раз на грузинскую Кахетию. Они разграбили имение Цинандали, расположенное по прямой в 7 км. от Телави и в 65 км. от Тбилиси (Тифлис), захватили в плен высокородных заложников из родов Чавчавадзе и Орбелиани. Согласие на условия их выкупа дал император Николай I. По сути, набег на Цинандали стал последним военным достижением Шамиля. В 1859 году князь Барятинский взял аул Ведено, потом Гуниб, и Шамиль сдался.

В 1854 году горцы Шамиля совершили очередной набег, на этот раз на грузинскую Кахетию. Они разграбили имение Цинандали, расположенное по прямой в 7 км. от Телави и в 65 км. от Тбилиси (Тифлис), захватили в плен высокородных заложников из родов Чавчавадзе и Орбелиани. Согласие на условия их выкупа дал император Николай I. По сути, набег на Цинандали стал последним военным достижением Шамиля. В 1859 году князь Барятинский взял аул Ведено, потом Гуниб, и Шамиль сдался.

Цинандали было родовым поместьем Александра Чавчавадзе, крупнейшего грузинского поэту-романтика, генерал-лейтенанта русской императорской армии, тестя известного русского писателя и дипломата, историка и востоковеда Александра Сергеевича Грибоедова. Чавчавадзе был крестником русской императрицы Екатерины II, воспитывался в одном из лучших частных пансионов Санкт-Петербурга, затем в Пажеском корпусе. В имении Цинандали у Чавчавадзе бывали Пушкин, Лермонтов, Одоевский, Александр Дюма-старший и, конечно, вышеуказанный Грибоедов.

Александр Чавчавадзе унаследовал Цинандали от своего отца, князя Гарсевана Чавчавадзе — генерал-адъютант кахетинского царя Ираклия II (из кахетинской ветви династии Багратионов), его представитель на переговорах об установлении протектората России над Грузией. В 1783 году Ираклий II заключил с Российской империей Георгиевский трактат. Гарсеван Чавчавадзе стал первым полномочным министром Грузии в Санкт-Петербурге при Екатерине II, Павле I и Александре I. Похоронен в Александро-Невской лавре.

Отец Гарсевана Чавчавадзе участвовал вместе с грузинским царем Ираклием II в индийском походе персидского правителя Надир-шаха, регента и великого визиря при последнем сефевидском шахе Аббасе III. В 1739 году у стен древнего индийского города Карнал состоялась битва между войсками Надир-шаха и индийского императора Мухаммада Шаха. Обладавший одной из самых сильных армий, Надир-шах одержал победу, открывшую ему дорогу на Дели — столицу Великих Моголов.

Карнал, где произошла вышеуказанная битва, расположен на севере Индии, в штате Харьяна. Считается, что своё название Карнал получил по имени легендарного героя Карны, являющегося одним из центральных персонажей древнеиндийского эпоса «Махабхарата». Карнал уникально расположен: 30 км. к югу от священной местности Курукшетра, в 115 км. на запад от священного города Харидвар, приблизительно 110 км. на юг от Чандигарха (имеющего древние связи с Россией) и менее 100 км. на север от Дели.

Когда армия правителя Персии захватила Дели, в городе была устроена страшная резня, а через несколько дней Надир-шах организовал пышные торжества в честь свадьбы его сына с дочерью Великого Могола Мухаммад Шах из дома Тимура. Несмотря на свою слабость в качестве правителя огромной империи, Мухаммед Шах был эстетом, выдающимся покровителем и ценителем искусства, литературы, музыки. Фактически, в период правления Мухаммад Шаха завершился распад империи Великих Моголов, правивших в Индии с XVI века. На её месте появился ряд независимых княжеств. Под непосредственной властью Мухаммад Шаха оставался лишь район с городами Дели, Кора и Аллахабад (в котором позже родились Джавахарлал Неру и его дочь Индира Ганди). Вторжение персидского завоевателя Надир-шаха нанесло смертельный удар огромному государству Великих Моголов.

По мирному договору Мухаммад Шах уступил Надир-шаху все свои владения к северу от Инда (богатые историей Афганистан, Белуджистан и Синд), включая древние города Кабул, Газни и Пешавар.

Когда Надир-шах отправился назад в Персию, он забрал огромные трофеи, деньги и драгоценности индийского императора, включая знаменитый символ власти Павлиний трон, а также знаменитый алмаз «Кохинор» («Гора Света») и «Рубин Тимура», сыгравший роковую роль в жизни Шах-Джахана — создателя Тадж-Махала.

Когда Надир-шах отправился назад в Персию, он забрал огромные трофеи, деньги и драгоценности индийского императора, включая знаменитый символ власти Павлиний трон, а также знаменитый алмаз «Кохинор» («Гора Света») и «Рубин Тимура», сыгравший роковую роль в жизни Шах-Джахана — создателя Тадж-Махала.

В следующем 1740 году Надир-шах решил вывезти из Самарканда нефритовый кенотаф Тимура, чтобы из него соорудить себе трон. Однако события, стоявшие выше его власти, заставили Надир-шаха вернуть кенотаф обратно в Гур-Эмир, ставший прообразом при проектировании и строительстве знаменитого Тадж-Махала.

В следующем 1740 году Надир-шах решил вывезти из Самарканда нефритовый кенотаф Тимура, чтобы из него соорудить себе трон. Однако события, стоявшие выше его власти, заставили Надир-шаха вернуть кенотаф обратно в Гур-Эмир, ставший прообразом при проектировании и строительстве знаменитого Тадж-Махала.

Март 17, 2025 Древние цивилизации, Иван Грозный, Индия, Христофор ДАЛЕЕ >

На въезде в Великий Устюг (после моста через

На въезде в Великий Устюг (после моста через  В 30 км. от Великого Устюга, в Великоустюгском районе, есть деревня Климово, также как и р

В 30 км. от Великого Устюга, в Великоустюгском районе, есть деревня Климово, также как и р «Бавария» — название одного из старейших предприятий Великого Устюга. Оно занимается производством пенных напитков.

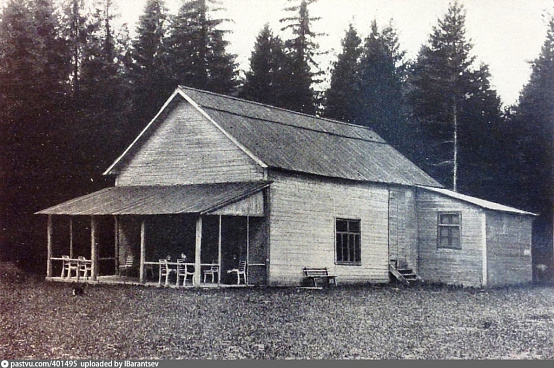

«Бавария» — название одного из старейших предприятий Великого Устюга. Оно занимается производством пенных напитков. В апреле 1877 года он спросил у городской управы разрешение на постройку пивоваренного завода. Зебальд купил земельные участки для строительства пивоваренного завод у родника, находившегося поблизости от бывшей церкви Покрова. Оборудование для завода было куплено в Риге и других городах. Своё детище Зебальд назвал в память о своей р

В апреле 1877 года он спросил у городской управы разрешение на постройку пивоваренного завода. Зебальд купил земельные участки для строительства пивоваренного завод у родника, находившегося поблизости от бывшей церкви Покрова. Оборудование для завода было куплено в Риге и других городах. Своё детище Зебальд назвал в память о своей р Пивоваренный завод «Бавария» в Великом Устюге — прямой наследник мюнхенской школы пивоваров. Он расположен на улице Луначарского, 57. Рождённый в Полтаве, Анатолий Васильевич Луначарский (1875 — 1933) – народный комиссар просвещения первого Советского правительства (1917 – 1929) остался в советской истории символом редкой гармонии интеллигентности и власти. Именно ему Н.К. Рерих передал в 1926 году в Москве свои картины серии «Майтрейя», которые долгое время висели на даче у Максима Горького и после его ухода из этой жизни, согласно его завещания, были переданы на его родину в Нижний Новгород.

Пивоваренный завод «Бавария» в Великом Устюге — прямой наследник мюнхенской школы пивоваров. Он расположен на улице Луначарского, 57. Рождённый в Полтаве, Анатолий Васильевич Луначарский (1875 — 1933) – народный комиссар просвещения первого Советского правительства (1917 – 1929) остался в советской истории символом редкой гармонии интеллигентности и власти. Именно ему Н.К. Рерих передал в 1926 году в Москве свои картины серии «Майтрейя», которые долгое время висели на даче у Максима Горького и после его ухода из этой жизни, согласно его завещания, были переданы на его родину в Нижний Новгород. Нюрнберг – второй (после Мюнхена) по величине город Баварии, именем которой назван пивзавод в Великом Устюге. В Нюрнберге находится современная копия фонтана 1660-х гг., увезённого Павлом I в Петергоф («Нептун»). В Нюрнберге хранятся наплечники

Нюрнберг – второй (после Мюнхена) по величине город Баварии, именем которой назван пивзавод в Великом Устюге. В Нюрнберге находится современная копия фонтана 1660-х гг., увезённого Павлом I в Петергоф («Нептун»). В Нюрнберге хранятся наплечники  В Индии, откуда были предки цыган, слон символизирует бога Ганешу, отцом которого был Шива. Индийский слон (Elephas maximus indicus) является национальным символом этой древней страны.

В Индии, откуда были предки цыган, слон символизирует бога Ганешу, отцом которого был Шива. Индийский слон (Elephas maximus indicus) является национальным символом этой древней страны.  СЛОН — Соловецкий Лагерь Особого Назначения — первый и до 1929 года единственный в СССР исправительно-трудовой лагерь на территории Соловецких островов в

СЛОН — Соловецкий Лагерь Особого Назначения — первый и до 1929 года единственный в СССР исправительно-трудовой лагерь на территории Соловецких островов в  В кафе с названием «Слон» (Elefant) происходила самая пронзительная сцена легендарного советского фильма «Семнадцать мгновений весны» – встреча Штирлица с женой. Эта встреча была одной из самых ярких и запоминающихся сцен в фильме. Более того — одна из самых сложных. Роли были сыграны только глазами, без единого слова и жеста. По сюжету фильма им нельзя показывать, что они знакомы. Этой сцены изначально не было ни в книге, ни в сценарии. Она родилась в процессе съёмок. В романе Юлиана Семёнова присутствуют кабачок Готтлиба, бар «Мехико» и др., но нет кафе «Элефант» (Слон). Его сделали в павильоне киностудии им. Горького, которая снимала этот фильм.

В кафе с названием «Слон» (Elefant) происходила самая пронзительная сцена легендарного советского фильма «Семнадцать мгновений весны» – встреча Штирлица с женой. Эта встреча была одной из самых ярких и запоминающихся сцен в фильме. Более того — одна из самых сложных. Роли были сыграны только глазами, без единого слова и жеста. По сюжету фильма им нельзя показывать, что они знакомы. Этой сцены изначально не было ни в книге, ни в сценарии. Она родилась в процессе съёмок. В романе Юлиана Семёнова присутствуют кабачок Готтлиба, бар «Мехико» и др., но нет кафе «Элефант» (Слон). Его сделали в павильоне киностудии им. Горького, которая снимала этот фильм. установлен в Мытищах на месте аэроклуба, основанного в 1937 году. В этом же 1937 году Сталин сделал положительную резолюцию, на поданной ему записке о создании школы для разведчиков (ШОН). В Мытищах снимали «Семнадцать мгновений весны» (1973). Там же расположена наследница ШОН.

установлен в Мытищах на месте аэроклуба, основанного в 1937 году. В этом же 1937 году Сталин сделал положительную резолюцию, на поданной ему записке о создании школы для разведчиков (ШОН). В Мытищах снимали «Семнадцать мгновений весны» (1973). Там же расположена наследница ШОН. снимали «Семнадцать мгновений весны». По другую сторону Дмитровского шоссе построен торговый комплекс «РИО». С одной стороны – это может быть ассоциировано со столицей Бразилии Рио-де Жанейро, с другой – это краткое название Российского исторического общества.

снимали «Семнадцать мгновений весны». По другую сторону Дмитровского шоссе построен торговый комплекс «РИО». С одной стороны – это может быть ассоциировано со столицей Бразилии Рио-де Жанейро, с другой – это краткое название Российского исторического общества.

из основателей «Дунайской школы живописи», глава крупной мастерской, сторонник идей Реформации и друг Лютера. Герб и подпись Кранаха представляли собой изображение

из основателей «Дунайской школы живописи», глава крупной мастерской, сторонник идей Реформации и друг Лютера. Герб и подпись Кранаха представляли собой изображение  Веймар расположен в плодородной долине реки Ильм, на берегу которой жил и Гёте. Ильма — название рек в России — в

Веймар расположен в плодородной долине реки Ильм, на берегу которой жил и Гёте. Ильма — название рек в России — в  В январе 2022 года Крейг стал кавалером Ордена Святого Михаила и Святого Георгия за заслуги перед кино и театром. Примечательно, что такой же чести удостоился Джеймс Бонд в фильме «Из России с любовью». Девушкой Бонда в ней была сержант КГБ Татьяна Романова. Фильм вышел в 1963 году, за 10 лет до «Семнадцати мгновений весны» (1973). Главную роль исполнил самый известный шотландский актёр с мировым именем Шон Коннери.

В январе 2022 года Крейг стал кавалером Ордена Святого Михаила и Святого Георгия за заслуги перед кино и театром. Примечательно, что такой же чести удостоился Джеймс Бонд в фильме «Из России с любовью». Девушкой Бонда в ней была сержант КГБ Татьяна Романова. Фильм вышел в 1963 году, за 10 лет до «Семнадцати мгновений весны» (1973). Главную роль исполнил самый известный шотландский актёр с мировым именем Шон Коннери. В 1919 году по инициативе первого наркома просвещения РСФСР, будущего академика и одного из основателей единственного в мире цыганского театра «Ромэн» Анатолия Луначарского, Владимирское шоссе (бывший Владимирский тракт) было переименовано в Шоссе Энтузиастов в честь революционеров и политических заключённых, которые по этой дороге следовали в ссылку (на каторгу) в Сибирь. Эта же идея лежит в основе художественного оформления станции метро «Шоссе Энтузиастов» Московского метрополитена на Калининской линии. Перспективу центрального зала венчает барельеф «Пламя свободы» (художник — А.Н. Кузнецов, однофамилец известных всему миру героев Великой Отечественной войны — выдающегося флотоводца, адмирала флота Н.Г. Кузнецова и легендарный разведчика Н.И. Кузнецова, прошедшего обучение в ШОН на Горьковском шоссе, как и многие другие герои, ушедшие на борьбу с фашистами в их тылах). Шоссе Энтузиастов, оно же Владимирский тракт, Нижегородская трасса и Горьковское шоссе сегодня называются федеральной автомобильной дорогой М7 «Волга».

В 1919 году по инициативе первого наркома просвещения РСФСР, будущего академика и одного из основателей единственного в мире цыганского театра «Ромэн» Анатолия Луначарского, Владимирское шоссе (бывший Владимирский тракт) было переименовано в Шоссе Энтузиастов в честь революционеров и политических заключённых, которые по этой дороге следовали в ссылку (на каторгу) в Сибирь. Эта же идея лежит в основе художественного оформления станции метро «Шоссе Энтузиастов» Московского метрополитена на Калининской линии. Перспективу центрального зала венчает барельеф «Пламя свободы» (художник — А.Н. Кузнецов, однофамилец известных всему миру героев Великой Отечественной войны — выдающегося флотоводца, адмирала флота Н.Г. Кузнецова и легендарный разведчика Н.И. Кузнецова, прошедшего обучение в ШОН на Горьковском шоссе, как и многие другие герои, ушедшие на борьбу с фашистами в их тылах). Шоссе Энтузиастов, оно же Владимирский тракт, Нижегородская трасса и Горьковское шоссе сегодня называются федеральной автомобильной дорогой М7 «Волга».

Мария (Мура) Игнатьевна Закревская-Бенкендорф-Будберг родилась в 1892 году в Полтаве, как и Луначарский. Рано потеряла отца, воспитывалась матерью в полтавском имении. Её отец Игнатий Платонович Закревский был тайным советником и сенатором. Умер в 1906 году в Каире от сердечного приступа. Его тело забальзамировали и перевезли в Берёзовую Рудку – село на правом берегу реки Перевод на Полтавщине, где он родился. В этом селе, в его имении, похоронили отца Муры в склепе-пирамиде, построенном ещё при его жизни. Ранее, в 1881 году, в Виннице, было забальзамировано и помещено в саркофаг тело великого врача, основоположника русской военно-полевой хирургии Николая Ивановича Пирогова.

Мария (Мура) Игнатьевна Закревская-Бенкендорф-Будберг родилась в 1892 году в Полтаве, как и Луначарский. Рано потеряла отца, воспитывалась матерью в полтавском имении. Её отец Игнатий Платонович Закревский был тайным советником и сенатором. Умер в 1906 году в Каире от сердечного приступа. Его тело забальзамировали и перевезли в Берёзовую Рудку – село на правом берегу реки Перевод на Полтавщине, где он родился. В этом селе, в его имении, похоронили отца Муры в склепе-пирамиде, построенном ещё при его жизни. Ранее, в 1881 году, в Виннице, было забальзамировано и помещено в саркофаг тело великого врача, основоположника русской военно-полевой хирургии Николая Ивановича Пирогова. В 1970 года умер Локкарт. Мура организовала поминки в русском православном кафедральном соборе Успения Божией Матери и Всех Святых в Лондоне, который расположен на 51-й северной широте, как знаменитые Костёнки на Дону – самое древнее на Земле место непрерываемого обитания человека современного типа (Homo sapiens). Здесь, на территории площадью около 30 гектаров, обнаружено более 60 стоянок возрастом до 45 тысяч лет и более. Древнейшее скульптурное изображение человека, выполненное из бивня

В 1970 года умер Локкарт. Мура организовала поминки в русском православном кафедральном соборе Успения Божией Матери и Всех Святых в Лондоне, который расположен на 51-й северной широте, как знаменитые Костёнки на Дону – самое древнее на Земле место непрерываемого обитания человека современного типа (Homo sapiens). Здесь, на территории площадью около 30 гектаров, обнаружено более 60 стоянок возрастом до 45 тысяч лет и более. Древнейшее скульптурное изображение человека, выполненное из бивня  пожертвования возле Храма Христа Спасителя. В его правление достроили и освятили Храм Христа Спасителя, на своде главного купола которого находится загадочная фраза «Свят Свят Свят

пожертвования возле Храма Христа Спасителя. В его правление достроили и освятили Храм Христа Спасителя, на своде главного купола которого находится загадочная фраза «Свят Свят Свят  Московского общедоступного художественного театра (МХТ, с 1920 года МХАТ), с которым связаны имена многих известных

Московского общедоступного художественного театра (МХТ, с 1920 года МХАТ), с которым связаны имена многих известных  режиссёров и актёров. Большинство из них выступало в Летнем театре дачного посёлка Пушкино на реке Уче.

режиссёров и актёров. Большинство из них выступало в Летнем театре дачного посёлка Пушкино на реке Уче. Замыслы

Замыслы  Ермак был

Ермак был

Авель — мужское имя

Авель — мужское имя  Монах Авель (в миру Василий

Монах Авель (в миру Василий  Рыбинск входит в число древнейших городов

Рыбинск входит в число древнейших городов  Интересными событиями города Рыбинска являются «НаШествие

Интересными событиями города Рыбинска являются «НаШествие  Старинный русский город Молога изначально располагался при впадении реки Мологи в

Старинный русский город Молога изначально располагался при впадении реки Мологи в  был сделан для

был сделан для  Малага — город на

Малага — город на  Голубка Пикассо она стала символом движения за мир и идеалов коммунистической партии. В 1950 году Пикассо был избран во Всемирный совет мира и награждён Международной премией мира, в СССР ему дважды вручали Ленинскую премию.

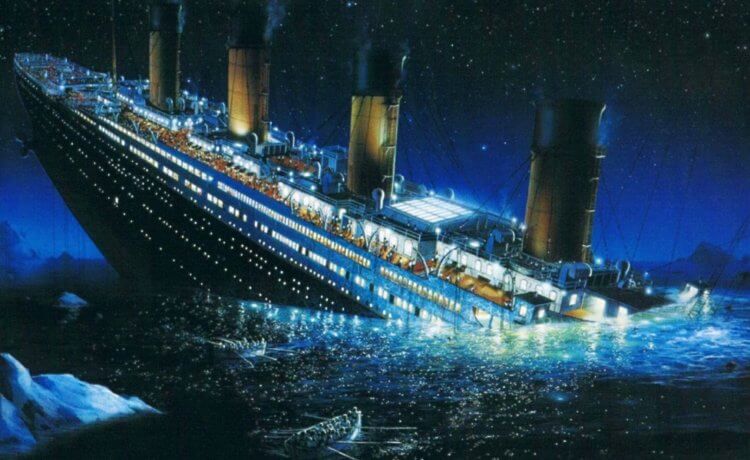

Голубка Пикассо она стала символом движения за мир и идеалов коммунистической партии. В 1950 году Пикассо был избран во Всемирный совет мира и награждён Международной премией мира, в СССР ему дважды вручали Ленинскую премию. «Титаник» принёс всемирную известность исполнителю главной мужской роли

«Титаник» принёс всемирную известность исполнителю главной мужской роли

недалеко от Нью-Йорка, в собственном

недалеко от Нью-Йорка, в собственном  Кассиром на корабле «Титаник» в

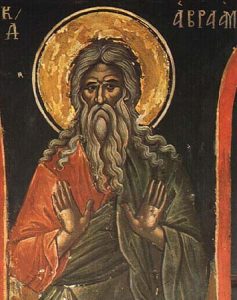

Кассиром на корабле «Титаник» в  Название Абрамцево образовано от календарного личного имени Абрам (

Название Абрамцево образовано от календарного личного имени Абрам ( Абрамцево дважды на протяжении XIX века становилось важным центром русской культурной жизни, первый раз – при Сергее Аксакове, второй раз – при Савве Мамонтове, который купил усадьбу через

Абрамцево дважды на протяжении XIX века становилось важным центром русской культурной жизни, первый раз – при Сергее Аксакове, второй раз – при Савве Мамонтове, который купил усадьбу через

метрополитена будет находиться в здании вокзала, аналогично станции

метрополитена будет находиться в здании вокзала, аналогично станции  Афона и Киево-Печерской лавры. Его основание идёт от второй половины XVIII века, когда богатая рязанская помещица Агафья Мельгунова прибыла в

Афона и Киево-Печерской лавры. Его основание идёт от второй половины XVIII века, когда богатая рязанская помещица Агафья Мельгунова прибыла в  Самый известный представитель купеческой династии

Самый известный представитель купеческой династии

1893 годы. Сама Елизавета Григорьевна ушла из этой жизни через девять месяцев после дочери.

1893 годы. Сама Елизавета Григорьевна ушла из этой жизни через девять месяцев после дочери.